Rewrite

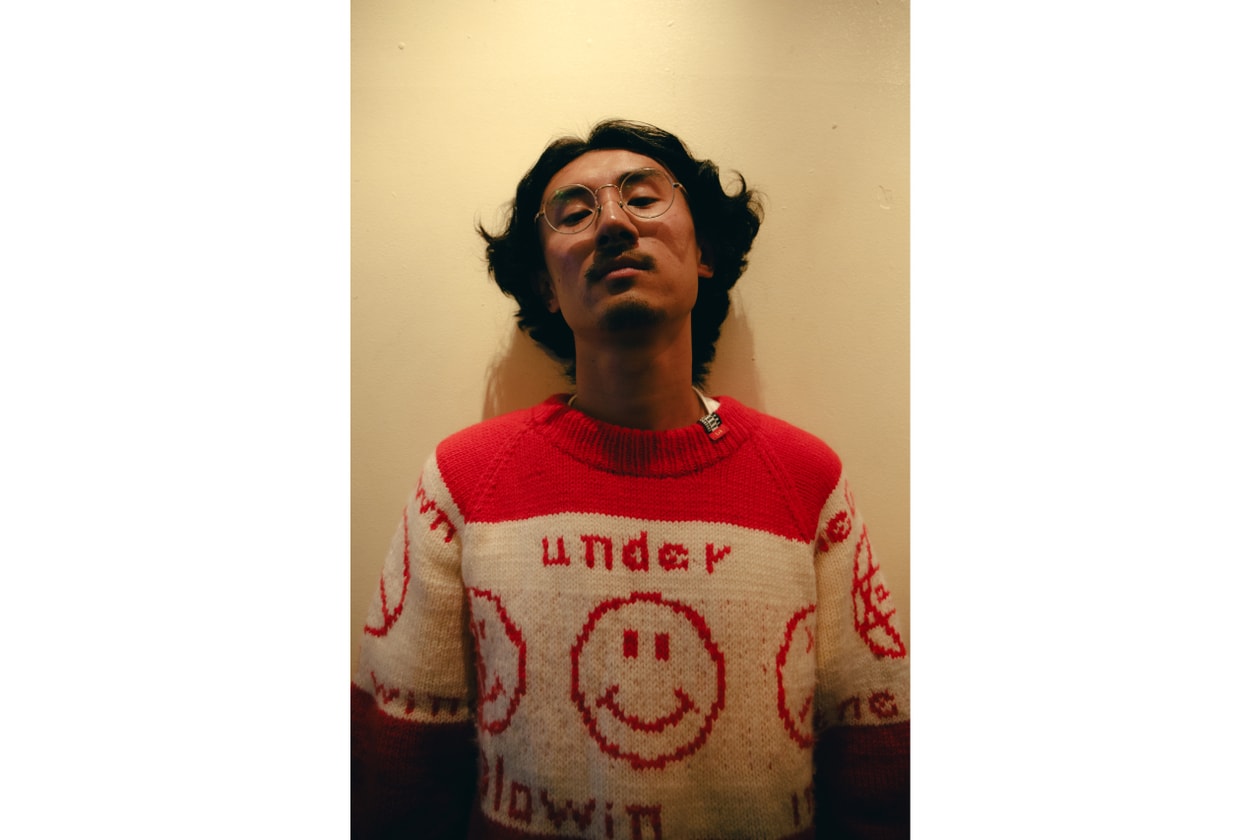

東京のアンダーグラウンド・サウンドを更新し続ける二人のアーティスト──東京・品川発のHip Hopクルー Flat Line Classics(フラット ライン クラシックス)に所属するラッパー Daz(ダズ)と、東京の気鋭コレクティブ w.a.uに所属するSakepnk(サケピンク)。それぞれが異なる文脈からシーンに現れながらも、音に対する誠実な姿勢と強度ある表現によって、確実に存在感を刻んできた。

Dazは、5MCヒップホップクルー Sound’s DeliのGypsy Wellと福岡出身のプロデューサー/エンジニア T-Razorを客演に迎えた『Miroku』や、硬質なドラムの上で内省的な言葉を紡ぐ最新シングル『SANKA』などの作品で、その構築的な世界観を確立してきた。ビートの奥に漂う静けさ、ラップの余白に見え隠れする緊張感。その一つひとつが、Dazというラッパーの世界観を表し、国内外のDJやリスナーに強い印象を残した。一方、Sakepnkは、東京発の若き新鋭ラッパー MK woopとの『Override(feat. MK woop)[Extended Ver.]』や、クラブミュージックを軸に活動するラッパー ONJUICYとの『Last Night』など、メロディとノイズ、感情と構造の狭間を繊細に行き来する楽曲群で注目を集めてきた。彼のサウンドは、都市の夜の湿度や、デジタルの隙間に漂う生々しい呼吸を音へと変換している。

DazとSakepnkのふたりは、これまで『SANKA』や『Conclusion』、『ESTIMA』といった楽曲で共作。Dazが生み出す硬質なテクスチャと、SAKEPNKが描く繊細な音の余白。その交差点には、現代的な孤独や熱狂、そして音そのものへの誠実な好奇心が流れている。そんな彼らが、『Hypebeast(ハイプビースト)』の展開する音楽ディストリビューション・レーベルブランド「Hypetrak(ハイプトラック)」から、最新EP『Kika』をリリースした。これまでの共演を経て辿り着いたこの作品は、両者の表現がより深く結びついた地点であり、ジャンルを越えて響く新たな音楽を象徴するものとなっている。

そこで今回のリリースに際して、DazとSakepnkによる対談が実現。2人の出会いから制作の裏側、互いが音楽に込める思想や、シーンの中で見つめている未来像までを探る。

その人の声質やスタイル、キャリア、そして作品全体のコンセプトに合わせて音を仕立てていく、つまり“オートクチュール的”なプロデュースに近いんです

Hypebeast:お2人がヒップホップにハマったきっかけは何ですか?

Sakepnk(以下S):そうですね、僕はもともとバイオリンを弾いていて、ずっとクラシックをやってたんです。高校のときはイギリスに住んでいたのですが、そこでクラシックの勉強をしていて。向こうでもクラシックを続けてたんですけど、思春期に入ってくるとロックとかにハマってきて、だんだん音楽の興味が変わっていったんですよね。それで、大学生のときに日本に戻ってきたら、ヒップホップのシーンがすごく変わっていて。僕がいなかった3年間、ちょうど2013年から2016年くらいなんですけど、その間に日本のヒップホップが一気に進化してて。「こんなに面白いことになってるんだ」って驚いたのを覚えてます。ヒップホップのビートを作り始めたのは本当にここ2年くらいの話なんですけど、最初から「ヒップホップをやろう」って意識してたわけじゃなくて。クラシックで培った構成感とか、ロックから受けた衝動を、自分の中でどう音にしていくか考えていったら、自然とヒップホップ的な表現に辿り着いた感じです。それまでは、どちらかというとダンスミュージックやクラシックっぽい劇伴のような音楽を作っていて、ヒップホップとは少し距離があったんです。でも、「w.a.u.(ワウ)」っていうレーベルに所属するようになって、イベントで渋谷の『BATICA』や『中目黒Solfa』に出る機会が増えて。そこでDazをはじめ、同世代でヒップホップをやってる人たちと出会って、自然とその流れの中でビートを作るようになりました。

Daz(以下D):自分は普段、Flat Line Classics(フラット ライン クラシックス)というクルーを組んで活動しているんですが、このクルーは僕以外のメンバーが全員、幼稚園からの幼なじみなんです。みんな同じ野球チームに所属していたりして、小さい頃からずっと一緒にいる仲間で。僕は高校からメンバーのSalt(サルト)と同じクラスになって、そこから繋がりました。そのSaltが昔からヒップホップがすごく好きで。あるとき『TSUTAYA』に一緒に行ったときに「これ聴いてみなよ」って渡されたのが、カニエ・ウェスト(Kanye West)とかジェイ・ジー(JAY-Z)のアルバムだったんです。そこからヒップホップに興味を持ちはじめました。ちょうど自分たちが高校生だった時期は、ラップバトルが流行りはじめたり、同世代の若いアーティストがどんどん注目されていった時期で、ヒップホップが身近に感じられるタイミングでもあったと思います。それで、Flat Line Classicsを結成する前から、友達同士で遊び感覚でラップをしていたんですよ。カラオケに行ってフリースタイルっぽくラップしたり、「自分たちでも曲を作ってみよう」みたいなノリで始めたのが最初のきっかけです。そこから「せっかくやるなら本格的にやってみよう」となって、ビートを作り、自分たちの作品を形にしていくようになりました。

初めて人前でパフォーマンスをしたのはいつ頃、どんなイベントだったか覚えていますか?

S:僕は、多分バイオリンの発表会ですね。小さい頃からそういう場に出ることが多くて、人前で演奏することには割と慣れていた方だと思います。ただ、ヒップホップのイベントでビートライブをやるようになったのは、また全然違う感覚でした。最初の記憶に残っているのは、自分が所属しているレーベル「w.a.u.」のローンチイベントを『BATICA』でやったときですね。そのときに初めて自分のビートをライブとして披露したんです。当時は、僕を含めた何人かでバンドセットの形でライブをやっていて。ヒップホップではあるけれど、すべてのビートを生演奏で構成していました。ドラム、ベース、そして僕がシンセやサンプラーを担当して。今の形よりもずっと生々しくて、エネルギーの塊みたいなステージだったと思います。それこそ、渋谷の『CONTACT』が閉店する前は、よくあそこでそういったビートライブのイベントに出させてもらっていました。曲を正式にリリースする前の時期だったんですけど。バンド的なグルーヴとヒップホップのビート感をどう融合させるかを模索していた、今思うと貴重な時期でした。

D:僕は最初にFlat Line Classicsでライブをしたのが一番最初の記憶ですね。場所は『青山蜂』で、そのときうちのメンバーのBIG FAFのおじさんが、もともとミキシングやマスタリングのエンジニアをされていて。そのつながりで、急遽ライブに出させてもらうことになったんです。それで、「やばい、ライブしなきゃ」ってなって(笑)。そこから3〜4曲を一気にバーッと作り上げたのがすごく印象的でしたね。初めての現場に向けて必死に準備して、みんなで徹夜して作って、ようやく形になった感じでした。あと、人前での演奏という意味では、もっと前に小学校のときにコントラバスをやっていて、品川区の発表会で大井町の『きゅりあん』っていうホールで演奏したのが一番最初の経験かもしれないです。あのときはめちゃくちゃ緊張しました(笑)。

Dazさんにとってのラップ、SAKEPINKさんにとってのビート作りの原点とは何ですか?

D:ラップの原点は、やっぱり自分が始めた10代後半から20歳くらいの頃にありますね。あの頃って、どうしても不平不満とかコンプレックスとかわだかまりみたいな、マイナスの感情がすごく多くて。ラップはそれを発散するための手段というか、フラストレーションを外に出す表現の方法として始めたのが最初だったと思います。そこから年を重ねるにつれて、やっぱりその表現の方向性やモチベーションも変わってきているんですけど、原点にあるのは、やっぱり「何かに対する不満」や「世間への違和感」みたいなもの。そういった気持ちをどう昇華していくかっていうところが、自分にとってのラップの始まりですね。

S:僕がいわゆるDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)でビートを作り始めたのは、ポスト・ダブステップのシーンに強く影響を受けたのがきっかけですね。ジェイムス・ブレイク(James Blake)やマウント・キンビー(Mount Kimbie)といったアーティストが出てきた2010年代中盤のUKの音楽にものすごく衝撃を受けて、「こういう表現があるのか」って。同時期に、USだとブレインフィーダー(Brainfeeder)周りのフライング・ロータス(Flying Lotus)やラス・Gのビートも聴いていて、その“声が乗らなくても成立する強度のあるインストビート”に惹かれました。そういったサウンドへの憧れや影響が、自分にとってのビートメイクの原点になっています。

楽曲制作やビートメイクを行う際、お互いに意識しているポイントはありますか?

S:そうですね……。Sakepnkという名義では、少しでも納得しないものは出さないっていうのが大きくて。それは自分がビートを作ってDazに送るときも同じで、実際に一緒に制作してみて、自分の中で“これじゃない”と感じたら、その曲はすぐにお蔵入りにします。妥協をした状態で世に出したくないんです。だから、Dazにはすごく苦労をかけてると思います(笑)。でもやっぱり、納得できる形で出したいという気持ちが一番強いですね。

D:そうですね。『Conclusion』を一緒に作ったあとに、僕らは『Ria』というEPを出したんですけど、その頃から“Daz & Sakepnk”として作品を発表するうえで、Sakepnkのトータルプロデュースという形を貫こうという話をしていました。日本のヒップホップシーンだと、ビートメーカーがトラックを送って終わり、みたいな流れが多いと思うんですけど、僕らはそこをもう少し踏み込みたくて。Sakepnkがサウンドのディレクションや全体のトーンを統一してくれることで、作品としての完成度や世界観がより明確になる。そこには強いこだわりがありますね。

S:僕がSakepnkではなくReo Anzai名義で活動しているときは、いわゆる音楽プロデュースの仕事が多いんですけど。ビートメイカーの多くはクラウド上に何十曲もストックしておいて、それをラッパーに送って買い切りで完結、という形が一般的なんです。もちろんそれも一つのやり方なんですが、僕自身はそれをファッションに例えるなら“ファストファッション的”なスタイルだと思っていて。一方で、僕らがDazと一緒にやっている形は、その人の声質やスタイル、キャリア、そして作品全体のコンセプトに合わせて音を仕立てていく、つまり“オートクチュール的”なプロデュースに近いんです。ビートをただ渡すだけではなく、作品のテーマやメッセージ、トップラインの方向性まで一緒に考えていく。それが僕たちの制作の根幹であり、サウンドを超えて“作品”として仕上げるための大切なプロセスだと思っています。

D:『Ria』を制作した頃からは、音だけでなくビジュアルやプロモーションまで含めて、Sakepnkにトータルでプロデュースしてもらうという形をとっています。たとえばアーティスト写真の方向性や、SNSでの見せ方、どんな層に届けるかといったマーケティングの部分まで、一緒に相談しながら進めています。自分の音楽を単にリリースするのではなく、どういう文脈や空気感で発信していくのか、そこまで含めて作品を作っていくという意識ですね。もちろん、曲がボツになることもありますが、それもプロデュースの一環として前向きに受け止めています。スキルアップだと思って、納得できる形で作品を仕上げたいんです。めちゃくちゃ大変ですけどね……(笑)。

お互いに信頼されているということですね。

D:僕はめちゃくちゃ信頼しています。

Sakepnkさんはビートを作るとき、どこからインスピレーションを受けて制作しますか?

S:まず衝動的なきっかけになるのは、新譜で出た作品の中に「これは良い」と思うと同時に「悔しい」と感じるような音に出会ったときです。自分にはなかったアイデアや発想を持つビートを聴くと刺激を受けて、自然と制作に向かうことが多いです。あとは、音楽以外のものからも影響を受けます。映画を観たり、美術館に行ったりすることも多いですね。もともと美大で現代美術の作品を作っていたこともあって、そうした視覚的な刺激やコンセプチュアルなアートから着想を得ることが多いです。音楽だけに頼ってインスピレーションを求めると、いつか行き詰まるような気がしていて。だからこそ、日常の中で音楽以外の表現や体験からアイデアをもらうようにしています。

特に影響を受けた作品などはありますか?

S:作品で言うと、映画監督のガイ・リッチー(Guy Ritchie)からの影響が大きいですね。彼の作品って、すごくカットアップ的な編集をしていて、テンポが細かく切り替わる。その映像構成が、僕にとって音楽的なリズムの感覚とすごく近いんです。特に『Snatch』のエンディングが好きで。カットがどんどん細かくなっていって、最後に一気に締めくくるあの感じ。あれがまさに僕が理想とする“リズムの構築”そのものなんですよね。Sakepnkという名義で最初にビートを作ったときも、まさにその発想がテーマでした。つまり、マイクロサンプリングを大量に使って、断片を再構築するというアプローチです。今はSplice(音源をダウンロードできる月額有料サービス)時代とも言えるくらい、サウンド素材が無限に手に入る環境ですけど、僕はそのSpliceをどれだけ使い切れるかというのを自分の中で課題にしています。毎月のクレジットも、たとえ使わなくても全部消費するようにしていて、ビートを作るときは素材を数個ではなく、100個単位で使い倒す。そうすると、元の音源が何だったか分からないほど新しい構築物になるんですよ。ある意味で、Spliceのサンプリングをどうマキシマイズできるかというテーマで、今の自分のビートメイクをやっています。

Dazさんは、Sakepnkさんのビートで印象に残っているものはありますか?

D:そうですね。まず一つは『Conclusion』です。僕らの共作の中でも初期の段階で生まれた曲なんですけど、サウンドもリリックも含めて、互いの方向性がしっかり噛み合った最初の楽曲だったと思います。もう一つはEP『Ria』の表題曲『Ria』。この曲は、2人で制作している最中に「この曲、やっぱりいいよね」と何度も同じ感覚を共有できた曲で、そういう共通の高まりが何度も訪れる瞬間があったんです。そういう経験って意外と少ないので、すごく印象に残っていますね。そして最近リリースしたシングル『SANKA』も特別な1曲です。その日は集合してから1〜2時間ほどでSakepnkがビートを組み上げて、そこから僕がリリックを書いて、ほぼ1日で完成したんです。勢いで作った曲なのに、クオリティも内容も納得できる仕上がりになっていて、何度聴き返しても「これは出してよかった」と思える。この3曲は特に、自分の中で強く残っている作品です。

今回のEP『Kika』は、最初から「この4曲でまとめよう」として制作されたのでしょうか?それとも、もともと出来上がっていた楽曲を振り返る中で、「これをEPとしてまとめよう」となった流れだったのでしょうか?

D:はい。EPはもともと作る予定で進めていて、制作を重ねる中で「この4曲が一番まとまりがいいね」と自然に収まっていった形です。何か明確なきっかけがあって作り出したというよりは、前作が一区切りついたタイミングで次の制作に入るという、常に次のリリースに向けて止まらず動き続ける意識のもとで生まれた作品です。

タイトルの『Kika』には、どのような意味を込めたのでしょうか?

D:“季夏(きか)”という日本の古語が由来で、夏の終わりから秋への移り変わりを意味しています。本当はもう少し早くリリースする予定だったのですが、制作がずるずると延びて秋になってしまって。当初は曲名どおり『SANKA』として勢いのある形で出したかった部分もあったのですが、季節が移ってしまったこともあって、「夏が終わってしまった」というニュアンスを込めて『Kika』というタイトルにしました。

このアルバムの全体のコンセプトはありますか?

D:全体のテーマは、“夏の始まりから夏の終わりまで”の心情の移り変わりです。夏という季節の中で起こるさまざまな感情の変化を描いていて、例えば『ESTIMA』は実家に帰ったり、懐かしい気持ちが蘇るようなエモーショナルな瞬間を表現しています。一方で、『SANKA』は夏という明るいイメージの裏にある、雨が降って少し涼しくなるような“マイナスの夏”をテーマにした曲です。そして、夏が終わりに近づくにつれて感じる寂しさや喪失感、燃え尽きたような心情を描いたのが『TAIDA』。最後の『2L』は、そんな夏を経て、冬に向けて再び自分を奮い立たせようとする、総括的な意味を持った曲になっています。季節の移り変わりと心の変化を重ね合わせたのが、このEP『Kika』のコンセプトです。

EP全体を通して聴くと、『SANKA』以外の楽曲はダンスミュージックやダブステップ、あるいは少しポップな要素を感じる一方で、『SANKA』はヒップホップ色やジャジーな雰囲気が強い印象があります。Sakepnkさんご自身としては、この楽曲構成やEP全体の流れをどのように捉えていますか?

S:ここのトラックができるにあたって、ボツになった曲が4、5個ぐらいあるんですけど。基本的に今年の夏、6月から8月にかけて作った楽曲なんです。今年の夏は一度も海に行ってなくて、でも“夏”をテーマに作ろうと思っていたので、今というよりも過去の夏の記憶を掘り起こしながら制作していました。夏なのに夏休みっぽいことをしていないという鬱憤みたいなものが溜まっていて、そのアンガーや暗さが『SANKA』には一番出ている気がします。スタジオにこもって、顔が死んでるときに作った曲なので(笑)。

お2人の制作過程で、一番熱くなる瞬間はどんな時ですか?

S:多分一緒かもしれませんが、テイク数が40テイクを超えた瞬間じゃないですかね。外部のプロデューサーがいないので、スタジオを半日押さえて無限に録り続けるような日もあるんですけど、「これじゃない、これじゃない」と続けているうちに、40テイクくらい超えるとどんどん悪くなっていくんです。それでもやめずに録り続けている時が、一番熱くなっている瞬間だと思います。

D:僕も同じくですね。

ビートをすぐ送って一発で録ってみたいな感じかと思ったんだけど、全然違うんですね。

D:僕はそんなに器用じゃないので、一日跨ぐこともあります。

S:発音や喉の使い方、口から出す音の高さやニュアンスなど、細かいところまでこだわります。エディットで音程を修正することもありますが、録ったままの方が音が良い場合も多いので、昔ながらの感覚で慎重に録音しています。僕もREC中は集中して聴き続けるので、気づくとDazを無限にラップさせてしまって、「ちょっと休んでいい?」と聞かれることもあります。それでも止めずに続けるのが日常茶飯事で、そういう過程が制作の苦労でもあり、熱量が生まれる瞬間でもあります。

そういった曲作りの中で意見がぶつかったとき、どうやって乗り越えますか?

D:これは僕が頑張る以外ないです。

S:僕がめちゃくちゃ頑固なので、絶対に譲りたくないということが多いのかなとは思いますね。

D:僕がSakepnkの理想にどこまで近づけられるかっていう。気持ちとコンディションです、それ以外はもうないです。

本作品を通して、リスナーにどんな感情や景色を届けたいと考えていますか?

S:夏はヒップホップで言うといわゆる“夏っぽい曲”が多く出る時期だと思うんですけど、でも、全員がそういう夏を楽しめるわけではない。暗い気持ちのまま過ごす人もいる。そんな人たちに向けて、「こういう暗い夏もあるんだぞ」という感覚を届けたいですね。そういうリスナーに刺さることを意識しています。

D:まさしく、夏を満喫しきれない人にこそ聴いてほしいと思っています。夏を不遇に過ごしてしまった人たちに向けた、ささやかなプレゼントや励ましのような存在でありたいですね。「ここにも同じ気持ちの人がいるんだ」ということを伝えられたらと思います。

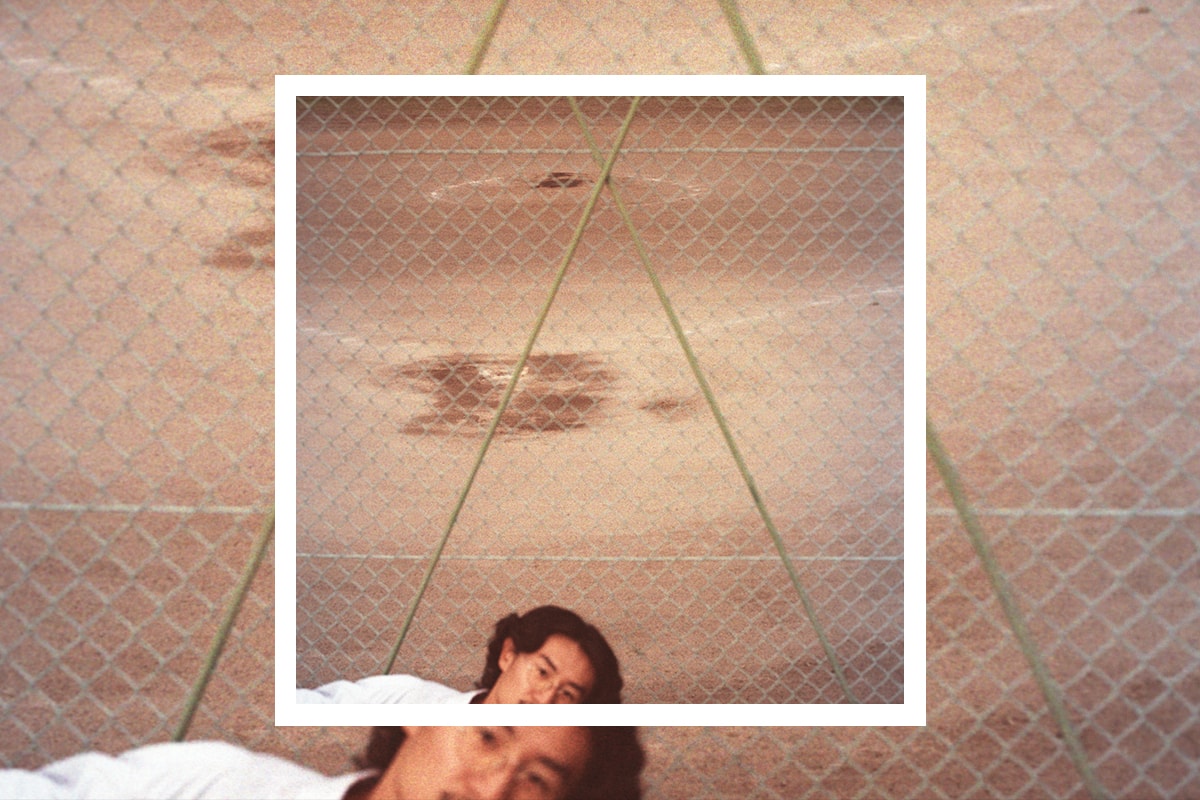

今回EPのジャケットにおいてこだわったポイントはございますか?

D:撮影場所は相模湖の近くにある、少年野球場のようなところです。誰も使っていない、取り残されたような哀愁のある球場で、そこに何枚か写真を撮影しました。その後、Sakepnkに加工して仕上げています。本来はもっと広い範囲まで写っているのですが、ジャケット用にトリミングして雰囲気を調整しています。

S:僕がエディットしたんですが、全身を写すよりも、偶然やシュールさが感じられる瞬間を残すように意識しました。家族写真や友達との写真で、酔っ払った誰かが一瞬フレームに入ってしまったり、カメラマンの技術でちょっと変になったりする、そういうシュールさが好きで。それを野球場の背景と組み合わせて、夏なのに斜に構えている僕たちの姿勢を表現できたと思います。

D:初めて聞いた、そんな背景(笑)。

S:僕は勝手にそう思っていました(笑)。

僕が初めてインスト以外の人に乗ってもらうビートを作ったのが『CONCLUSION』で、これをDazに送って一緒に制作することが最初のきっかけでした

お2人の出会いについて教えてください。

S:お互い、w.a.u.の知り合いを通じて名前は聞いていました。僕は4年前くらいに幡ヶ谷の一軒家で5人でルームシェアをしていて、その家は映画監督志望のメンバーが映画撮影用に借りた場所でした。部屋が限られていて、僕は2部屋をシェアしていたんですが、一緒に部屋を分けたのが、今回Dazの写真も撮っているカメラマンのくり(くりのすけ)です。彼がDazの高校の同級生で、そこから繋がりが生まれました。

D:そうだね、高校の時です。

S:彼は卒業後すぐアメリカに行き、ずっと写真を撮っていたんですが、帰国のタイミングで、僕は彼と全く話したことがないのに、突然ルームシェアを始めることになりました。その中で「Dazってラッパー知ってる?」という話になり、お互いに存在が分かったんです。それで「近い人なら一度曲をやってみよう」という流れになり、僕が初めてインスト以外の人に乗ってもらうビートを作ったのが『CONCLUSION』で、これをDazに送って一緒に制作することが最初のきっかけでした。

お2人にとって『BATICA』が思い出深い場所とお聞きしていましたが、特に思い出深い一夜はありますか?

D:思い出は本当にたくさんあって。7〜8年イベントを続けてきた中でも、特に印象深いのは2つあります。1つ目は、毎年年末に行っている“DEEP DRUNKERS”というイベントです。名前の通り、毎年イエガーを約22本開けるイベントで、これを2連続で開いたっていうのは特に思い出深いです。20代前半は『BATICA』に遊びに行きすぎて、お金のない時期にヘルプで働かせてもらっていたことも思い出です(笑)。

S:僕にとっては、人生で初めてDJをしたのが『BATICA』です。そのイベントは、w.a.u.の最初のパーティーで、当時まだ僕はレーベルに所属していませんでした。大学の後輩の松川がさらさの曲を作っています。初めて人前でDJをした体験で、今のレーベルメンバー全員とも出会ったのがその時で。約5年前の12月のことですが、とても記憶に残っています。

お2人のファッションのこだわりはありますか?また、好きなブランドがあれば教えてください。

D:作り手の人柄がわかる服が好きで。店舗で買うことは少なく、仲の良い先輩や友人の展示会で購入することが多いです。作り手と深く関われるブランドを特に好んで着用しています。好きなブランドは〈NAPE〉、高校の同級生が立ち上げた〈YES BECAUSE YES〉、〈LEH〉の3つで、展示会にも行くしMVでもよく着用しています。唯一店で買う服はアウトドアブランドの〈mont-bell〉で、高校生の頃から愛用しており、リリックにも度々登場します。

S:僕は古着が多いですが、古着以外では〈Colombia〉のPFG(フィッシング用パフォーマンスギア)をよく着ます。小さい頃からテンカラ釣りにハマっていたこともあり、防水性や小物収納が充実したウェアは、クラブでもUSBやヘッドフォンを入れやすく便利なので愛用しています。また、トニー・モンド(Tonii Mondo)っていう友人がいて、彼が作るリメイク服も好きです。古着の裾を切って体に模様をつけるなど、一つひとつの作品がオートクチュール的で唯一無二なので、とても気に入っています。

ラッパー・ビートメーカーとしての将来像を教えてください。

D:ラッパーとしては、誰もが認めるような大きな会場で、満員のライブを長く続けられるアーティストになりたいです。時代が移り変わっても忘れられないラッパーであり続けることを目指して、日々努力しています。

S:曲を聴いた瞬間、3秒で「あ、これが自分のビートだ」と分かるくらい、個性が際立ったビートを作れるプロデューサーになりたいです。

D:かっこいいね。

S:それこそRAMZAさんとか。

D:分かる。

今お名前が出た方以外でも世代関係なく共感する人や気になってるアーティスト・ビートメーカーはいますか?

S:同世代では、Big Animal Theoryくんですね。会う前から共通の考えを持っていそうだと思っていて、一度話した時に、日本のクラブミュージックやインストビートを作るプロデューサーの評価をもっと高めたいという姿勢に共感しました。彼の音楽もすごく良いと思っています。

D:Sakepinkの作る方向性の音楽を始めてからずっと好きで聴いているのは、夜猫族のBonberoさんですね。少し上の世代ではCampanellaさんも大好きで、いつか機会があれば一緒に作品を作れたらと思っています。

今後控えているイベントなどを話せる範囲で教えてください。

D:プロジェクト……。来年2人のアルバムを作れたらいいなと思ってます。あと12月20日(土)の夜から朝まで、『BATICA』で“DEEP DRUNKERS”というパーティーが開催されます。ゲストには岩手のレジェンドラッパークルーのBIG-RE-MANさんや、Flat Line Classicsと曲を出したビートメーカーのMAHBIEさんもDJとして参加予定です。アルバムとしての集大成的なイベントにもなると思います。飲むのが好きな方には特におすすめの内容です。

最後に今回のEPリリースを踏まえて、Hypebeast読者に向けてメッセージをお願いいたします。

D:ぜひ一度、聴いてみてほしいです。1回聴くだけで何か感じてもらえると思います。まずはEPを聴いて、その後に過去の曲もチェックしてもらえたら嬉しいです。これからの動きもぜひ楽しみにしていてください。

S:同じく、ぜひ聴いてほしいです。ライブなどの機会があれば、ぜひ遊びに来てほしいと思っています。

アーティスト:Daz & Sakepnk

タイトル:『kika』

配信日:11月5日(水)

配信リンク

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

東京のアンダーグラウンド・サウンドを更新し続ける二人のアーティスト──東京・品川発のHip Hopクルー Flat Line Classics(フラット ライン クラシックス)に所属するラッパー Daz(ダズ)と、東京の気鋭コレクティブ w.a.uに所属するSakepnk(サケピンク)。それぞれが異なる文脈からシーンに現れながらも、音に対する誠実な姿勢と強度ある表現によって、確実に存在感を刻んできた。

Dazは、5MCヒップホップクルー Sound’s DeliのGypsy Wellと福岡出身のプロデューサー/エンジニア T-Razorを客演に迎えた『Miroku』や、硬質なドラムの上で内省的な言葉を紡ぐ最新シングル『SANKA』などの作品で、その構築的な世界観を確立してきた。ビートの奥に漂う静けさ、ラップの余白に見え隠れする緊張感。その一つひとつが、Dazというラッパーの世界観を表し、国内外のDJやリスナーに強い印象を残した。一方、Sakepnkは、東京発の若き新鋭ラッパー MK woopとの『Override(feat. MK woop)[Extended Ver.]』や、クラブミュージックを軸に活動するラッパー ONJUICYとの『Last Night』など、メロディとノイズ、感情と構造の狭間を繊細に行き来する楽曲群で注目を集めてきた。彼のサウンドは、都市の夜の湿度や、デジタルの隙間に漂う生々しい呼吸を音へと変換している。

DazとSakepnkのふたりは、これまで『SANKA』や『Conclusion』、『ESTIMA』といった楽曲で共作。Dazが生み出す硬質なテクスチャと、SAKEPNKが描く繊細な音の余白。その交差点には、現代的な孤独や熱狂、そして音そのものへの誠実な好奇心が流れている。そんな彼らが、『Hypebeast(ハイプビースト)』の展開する音楽ディストリビューション・レーベルブランド「Hypetrak(ハイプトラック)」から、最新EP『Kika』をリリースした。これまでの共演を経て辿り着いたこの作品は、両者の表現がより深く結びついた地点であり、ジャンルを越えて響く新たな音楽を象徴するものとなっている。

そこで今回のリリースに際して、DazとSakepnkによる対談が実現。2人の出会いから制作の裏側、互いが音楽に込める思想や、シーンの中で見つめている未来像までを探る。

その人の声質やスタイル、キャリア、そして作品全体のコンセプトに合わせて音を仕立てていく、つまり“オートクチュール的”なプロデュースに近いんです

Hypebeast:お2人がヒップホップにハマったきっかけは何ですか?

Sakepnk(以下S):そうですね、僕はもともとバイオリンを弾いていて、ずっとクラシックをやってたんです。高校のときはイギリスに住んでいたのですが、そこでクラシックの勉強をしていて。向こうでもクラシックを続けてたんですけど、思春期に入ってくるとロックとかにハマってきて、だんだん音楽の興味が変わっていったんですよね。それで、大学生のときに日本に戻ってきたら、ヒップホップのシーンがすごく変わっていて。僕がいなかった3年間、ちょうど2013年から2016年くらいなんですけど、その間に日本のヒップホップが一気に進化してて。「こんなに面白いことになってるんだ」って驚いたのを覚えてます。ヒップホップのビートを作り始めたのは本当にここ2年くらいの話なんですけど、最初から「ヒップホップをやろう」って意識してたわけじゃなくて。クラシックで培った構成感とか、ロックから受けた衝動を、自分の中でどう音にしていくか考えていったら、自然とヒップホップ的な表現に辿り着いた感じです。それまでは、どちらかというとダンスミュージックやクラシックっぽい劇伴のような音楽を作っていて、ヒップホップとは少し距離があったんです。でも、「w.a.u.(ワウ)」っていうレーベルに所属するようになって、イベントで渋谷の『BATICA』や『中目黒Solfa』に出る機会が増えて。そこでDazをはじめ、同世代でヒップホップをやってる人たちと出会って、自然とその流れの中でビートを作るようになりました。

Daz(以下D):自分は普段、Flat Line Classics(フラット ライン クラシックス)というクルーを組んで活動しているんですが、このクルーは僕以外のメンバーが全員、幼稚園からの幼なじみなんです。みんな同じ野球チームに所属していたりして、小さい頃からずっと一緒にいる仲間で。僕は高校からメンバーのSalt(サルト)と同じクラスになって、そこから繋がりました。そのSaltが昔からヒップホップがすごく好きで。あるとき『TSUTAYA』に一緒に行ったときに「これ聴いてみなよ」って渡されたのが、カニエ・ウェスト(Kanye West)とかジェイ・ジー(JAY-Z)のアルバムだったんです。そこからヒップホップに興味を持ちはじめました。ちょうど自分たちが高校生だった時期は、ラップバトルが流行りはじめたり、同世代の若いアーティストがどんどん注目されていった時期で、ヒップホップが身近に感じられるタイミングでもあったと思います。それで、Flat Line Classicsを結成する前から、友達同士で遊び感覚でラップをしていたんですよ。カラオケに行ってフリースタイルっぽくラップしたり、「自分たちでも曲を作ってみよう」みたいなノリで始めたのが最初のきっかけです。そこから「せっかくやるなら本格的にやってみよう」となって、ビートを作り、自分たちの作品を形にしていくようになりました。

初めて人前でパフォーマンスをしたのはいつ頃、どんなイベントだったか覚えていますか?

S:僕は、多分バイオリンの発表会ですね。小さい頃からそういう場に出ることが多くて、人前で演奏することには割と慣れていた方だと思います。ただ、ヒップホップのイベントでビートライブをやるようになったのは、また全然違う感覚でした。最初の記憶に残っているのは、自分が所属しているレーベル「w.a.u.」のローンチイベントを『BATICA』でやったときですね。そのときに初めて自分のビートをライブとして披露したんです。当時は、僕を含めた何人かでバンドセットの形でライブをやっていて。ヒップホップではあるけれど、すべてのビートを生演奏で構成していました。ドラム、ベース、そして僕がシンセやサンプラーを担当して。今の形よりもずっと生々しくて、エネルギーの塊みたいなステージだったと思います。それこそ、渋谷の『CONTACT』が閉店する前は、よくあそこでそういったビートライブのイベントに出させてもらっていました。曲を正式にリリースする前の時期だったんですけど。バンド的なグルーヴとヒップホップのビート感をどう融合させるかを模索していた、今思うと貴重な時期でした。

D:僕は最初にFlat Line Classicsでライブをしたのが一番最初の記憶ですね。場所は『青山蜂』で、そのときうちのメンバーのBIG FAFのおじさんが、もともとミキシングやマスタリングのエンジニアをされていて。そのつながりで、急遽ライブに出させてもらうことになったんです。それで、「やばい、ライブしなきゃ」ってなって(笑)。そこから3〜4曲を一気にバーッと作り上げたのがすごく印象的でしたね。初めての現場に向けて必死に準備して、みんなで徹夜して作って、ようやく形になった感じでした。あと、人前での演奏という意味では、もっと前に小学校のときにコントラバスをやっていて、品川区の発表会で大井町の『きゅりあん』っていうホールで演奏したのが一番最初の経験かもしれないです。あのときはめちゃくちゃ緊張しました(笑)。

Dazさんにとってのラップ、SAKEPINKさんにとってのビート作りの原点とは何ですか?

D:ラップの原点は、やっぱり自分が始めた10代後半から20歳くらいの頃にありますね。あの頃って、どうしても不平不満とかコンプレックスとかわだかまりみたいな、マイナスの感情がすごく多くて。ラップはそれを発散するための手段というか、フラストレーションを外に出す表現の方法として始めたのが最初だったと思います。そこから年を重ねるにつれて、やっぱりその表現の方向性やモチベーションも変わってきているんですけど、原点にあるのは、やっぱり「何かに対する不満」や「世間への違和感」みたいなもの。そういった気持ちをどう昇華していくかっていうところが、自分にとってのラップの始まりですね。

S:僕がいわゆるDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)でビートを作り始めたのは、ポスト・ダブステップのシーンに強く影響を受けたのがきっかけですね。ジェイムス・ブレイク(James Blake)やマウント・キンビー(Mount Kimbie)といったアーティストが出てきた2010年代中盤のUKの音楽にものすごく衝撃を受けて、「こういう表現があるのか」って。同時期に、USだとブレインフィーダー(Brainfeeder)周りのフライング・ロータス(Flying Lotus)やラス・Gのビートも聴いていて、その“声が乗らなくても成立する強度のあるインストビート”に惹かれました。そういったサウンドへの憧れや影響が、自分にとってのビートメイクの原点になっています。

楽曲制作やビートメイクを行う際、お互いに意識しているポイントはありますか?

S:そうですね……。Sakepnkという名義では、少しでも納得しないものは出さないっていうのが大きくて。それは自分がビートを作ってDazに送るときも同じで、実際に一緒に制作してみて、自分の中で“これじゃない”と感じたら、その曲はすぐにお蔵入りにします。妥協をした状態で世に出したくないんです。だから、Dazにはすごく苦労をかけてると思います(笑)。でもやっぱり、納得できる形で出したいという気持ちが一番強いですね。

D:そうですね。『Conclusion』を一緒に作ったあとに、僕らは『Ria』というEPを出したんですけど、その頃から“Daz & Sakepnk”として作品を発表するうえで、Sakepnkのトータルプロデュースという形を貫こうという話をしていました。日本のヒップホップシーンだと、ビートメーカーがトラックを送って終わり、みたいな流れが多いと思うんですけど、僕らはそこをもう少し踏み込みたくて。Sakepnkがサウンドのディレクションや全体のトーンを統一してくれることで、作品としての完成度や世界観がより明確になる。そこには強いこだわりがありますね。

S:僕がSakepnkではなくReo Anzai名義で活動しているときは、いわゆる音楽プロデュースの仕事が多いんですけど。ビートメイカーの多くはクラウド上に何十曲もストックしておいて、それをラッパーに送って買い切りで完結、という形が一般的なんです。もちろんそれも一つのやり方なんですが、僕自身はそれをファッションに例えるなら“ファストファッション的”なスタイルだと思っていて。一方で、僕らがDazと一緒にやっている形は、その人の声質やスタイル、キャリア、そして作品全体のコンセプトに合わせて音を仕立てていく、つまり“オートクチュール的”なプロデュースに近いんです。ビートをただ渡すだけではなく、作品のテーマやメッセージ、トップラインの方向性まで一緒に考えていく。それが僕たちの制作の根幹であり、サウンドを超えて“作品”として仕上げるための大切なプロセスだと思っています。

D:『Ria』を制作した頃からは、音だけでなくビジュアルやプロモーションまで含めて、Sakepnkにトータルでプロデュースしてもらうという形をとっています。たとえばアーティスト写真の方向性や、SNSでの見せ方、どんな層に届けるかといったマーケティングの部分まで、一緒に相談しながら進めています。自分の音楽を単にリリースするのではなく、どういう文脈や空気感で発信していくのか、そこまで含めて作品を作っていくという意識ですね。もちろん、曲がボツになることもありますが、それもプロデュースの一環として前向きに受け止めています。スキルアップだと思って、納得できる形で作品を仕上げたいんです。めちゃくちゃ大変ですけどね……(笑)。

お互いに信頼されているということですね。

D:僕はめちゃくちゃ信頼しています。

Sakepnkさんはビートを作るとき、どこからインスピレーションを受けて制作しますか?

S:まず衝動的なきっかけになるのは、新譜で出た作品の中に「これは良い」と思うと同時に「悔しい」と感じるような音に出会ったときです。自分にはなかったアイデアや発想を持つビートを聴くと刺激を受けて、自然と制作に向かうことが多いです。あとは、音楽以外のものからも影響を受けます。映画を観たり、美術館に行ったりすることも多いですね。もともと美大で現代美術の作品を作っていたこともあって、そうした視覚的な刺激やコンセプチュアルなアートから着想を得ることが多いです。音楽だけに頼ってインスピレーションを求めると、いつか行き詰まるような気がしていて。だからこそ、日常の中で音楽以外の表現や体験からアイデアをもらうようにしています。

特に影響を受けた作品などはありますか?

S:作品で言うと、映画監督のガイ・リッチー(Guy Ritchie)からの影響が大きいですね。彼の作品って、すごくカットアップ的な編集をしていて、テンポが細かく切り替わる。その映像構成が、僕にとって音楽的なリズムの感覚とすごく近いんです。特に『Snatch』のエンディングが好きで。カットがどんどん細かくなっていって、最後に一気に締めくくるあの感じ。あれがまさに僕が理想とする“リズムの構築”そのものなんですよね。Sakepnkという名義で最初にビートを作ったときも、まさにその発想がテーマでした。つまり、マイクロサンプリングを大量に使って、断片を再構築するというアプローチです。今はSplice(音源をダウンロードできる月額有料サービス)時代とも言えるくらい、サウンド素材が無限に手に入る環境ですけど、僕はそのSpliceをどれだけ使い切れるかというのを自分の中で課題にしています。毎月のクレジットも、たとえ使わなくても全部消費するようにしていて、ビートを作るときは素材を数個ではなく、100個単位で使い倒す。そうすると、元の音源が何だったか分からないほど新しい構築物になるんですよ。ある意味で、Spliceのサンプリングをどうマキシマイズできるかというテーマで、今の自分のビートメイクをやっています。

Dazさんは、Sakepnkさんのビートで印象に残っているものはありますか?

D:そうですね。まず一つは『Conclusion』です。僕らの共作の中でも初期の段階で生まれた曲なんですけど、サウンドもリリックも含めて、互いの方向性がしっかり噛み合った最初の楽曲だったと思います。もう一つはEP『Ria』の表題曲『Ria』。この曲は、2人で制作している最中に「この曲、やっぱりいいよね」と何度も同じ感覚を共有できた曲で、そういう共通の高まりが何度も訪れる瞬間があったんです。そういう経験って意外と少ないので、すごく印象に残っていますね。そして最近リリースしたシングル『SANKA』も特別な1曲です。その日は集合してから1〜2時間ほどでSakepnkがビートを組み上げて、そこから僕がリリックを書いて、ほぼ1日で完成したんです。勢いで作った曲なのに、クオリティも内容も納得できる仕上がりになっていて、何度聴き返しても「これは出してよかった」と思える。この3曲は特に、自分の中で強く残っている作品です。

今回のEP『Kika』は、最初から「この4曲でまとめよう」として制作されたのでしょうか?それとも、もともと出来上がっていた楽曲を振り返る中で、「これをEPとしてまとめよう」となった流れだったのでしょうか?

D:はい。EPはもともと作る予定で進めていて、制作を重ねる中で「この4曲が一番まとまりがいいね」と自然に収まっていった形です。何か明確なきっかけがあって作り出したというよりは、前作が一区切りついたタイミングで次の制作に入るという、常に次のリリースに向けて止まらず動き続ける意識のもとで生まれた作品です。

タイトルの『Kika』には、どのような意味を込めたのでしょうか?

D:“季夏(きか)”という日本の古語が由来で、夏の終わりから秋への移り変わりを意味しています。本当はもう少し早くリリースする予定だったのですが、制作がずるずると延びて秋になってしまって。当初は曲名どおり『SANKA』として勢いのある形で出したかった部分もあったのですが、季節が移ってしまったこともあって、「夏が終わってしまった」というニュアンスを込めて『Kika』というタイトルにしました。

このアルバムの全体のコンセプトはありますか?

D:全体のテーマは、“夏の始まりから夏の終わりまで”の心情の移り変わりです。夏という季節の中で起こるさまざまな感情の変化を描いていて、例えば『ESTIMA』は実家に帰ったり、懐かしい気持ちが蘇るようなエモーショナルな瞬間を表現しています。一方で、『SANKA』は夏という明るいイメージの裏にある、雨が降って少し涼しくなるような“マイナスの夏”をテーマにした曲です。そして、夏が終わりに近づくにつれて感じる寂しさや喪失感、燃え尽きたような心情を描いたのが『TAIDA』。最後の『2L』は、そんな夏を経て、冬に向けて再び自分を奮い立たせようとする、総括的な意味を持った曲になっています。季節の移り変わりと心の変化を重ね合わせたのが、このEP『Kika』のコンセプトです。

EP全体を通して聴くと、『SANKA』以外の楽曲はダンスミュージックやダブステップ、あるいは少しポップな要素を感じる一方で、『SANKA』はヒップホップ色やジャジーな雰囲気が強い印象があります。Sakepnkさんご自身としては、この楽曲構成やEP全体の流れをどのように捉えていますか?

S:ここのトラックができるにあたって、ボツになった曲が4、5個ぐらいあるんですけど。基本的に今年の夏、6月から8月にかけて作った楽曲なんです。今年の夏は一度も海に行ってなくて、でも“夏”をテーマに作ろうと思っていたので、今というよりも過去の夏の記憶を掘り起こしながら制作していました。夏なのに夏休みっぽいことをしていないという鬱憤みたいなものが溜まっていて、そのアンガーや暗さが『SANKA』には一番出ている気がします。スタジオにこもって、顔が死んでるときに作った曲なので(笑)。

お2人の制作過程で、一番熱くなる瞬間はどんな時ですか?

S:多分一緒かもしれませんが、テイク数が40テイクを超えた瞬間じゃないですかね。外部のプロデューサーがいないので、スタジオを半日押さえて無限に録り続けるような日もあるんですけど、「これじゃない、これじゃない」と続けているうちに、40テイクくらい超えるとどんどん悪くなっていくんです。それでもやめずに録り続けている時が、一番熱くなっている瞬間だと思います。

D:僕も同じくですね。

ビートをすぐ送って一発で録ってみたいな感じかと思ったんだけど、全然違うんですね。

D:僕はそんなに器用じゃないので、一日跨ぐこともあります。

S:発音や喉の使い方、口から出す音の高さやニュアンスなど、細かいところまでこだわります。エディットで音程を修正することもありますが、録ったままの方が音が良い場合も多いので、昔ながらの感覚で慎重に録音しています。僕もREC中は集中して聴き続けるので、気づくとDazを無限にラップさせてしまって、「ちょっと休んでいい?」と聞かれることもあります。それでも止めずに続けるのが日常茶飯事で、そういう過程が制作の苦労でもあり、熱量が生まれる瞬間でもあります。

そういった曲作りの中で意見がぶつかったとき、どうやって乗り越えますか?

D:これは僕が頑張る以外ないです。

S:僕がめちゃくちゃ頑固なので、絶対に譲りたくないということが多いのかなとは思いますね。

D:僕がSakepnkの理想にどこまで近づけられるかっていう。気持ちとコンディションです、それ以外はもうないです。

本作品を通して、リスナーにどんな感情や景色を届けたいと考えていますか?

S:夏はヒップホップで言うといわゆる“夏っぽい曲”が多く出る時期だと思うんですけど、でも、全員がそういう夏を楽しめるわけではない。暗い気持ちのまま過ごす人もいる。そんな人たちに向けて、「こういう暗い夏もあるんだぞ」という感覚を届けたいですね。そういうリスナーに刺さることを意識しています。

D:まさしく、夏を満喫しきれない人にこそ聴いてほしいと思っています。夏を不遇に過ごしてしまった人たちに向けた、ささやかなプレゼントや励ましのような存在でありたいですね。「ここにも同じ気持ちの人がいるんだ」ということを伝えられたらと思います。

今回EPのジャケットにおいてこだわったポイントはございますか?

D:撮影場所は相模湖の近くにある、少年野球場のようなところです。誰も使っていない、取り残されたような哀愁のある球場で、そこに何枚か写真を撮影しました。その後、Sakepnkに加工して仕上げています。本来はもっと広い範囲まで写っているのですが、ジャケット用にトリミングして雰囲気を調整しています。

S:僕がエディットしたんですが、全身を写すよりも、偶然やシュールさが感じられる瞬間を残すように意識しました。家族写真や友達との写真で、酔っ払った誰かが一瞬フレームに入ってしまったり、カメラマンの技術でちょっと変になったりする、そういうシュールさが好きで。それを野球場の背景と組み合わせて、夏なのに斜に構えている僕たちの姿勢を表現できたと思います。

D:初めて聞いた、そんな背景(笑)。

S:僕は勝手にそう思っていました(笑)。

僕が初めてインスト以外の人に乗ってもらうビートを作ったのが『CONCLUSION』で、これをDazに送って一緒に制作することが最初のきっかけでした

お2人の出会いについて教えてください。

S:お互い、w.a.u.の知り合いを通じて名前は聞いていました。僕は4年前くらいに幡ヶ谷の一軒家で5人でルームシェアをしていて、その家は映画監督志望のメンバーが映画撮影用に借りた場所でした。部屋が限られていて、僕は2部屋をシェアしていたんですが、一緒に部屋を分けたのが、今回Dazの写真も撮っているカメラマンのくり(くりのすけ)です。彼がDazの高校の同級生で、そこから繋がりが生まれました。

D:そうだね、高校の時です。

S:彼は卒業後すぐアメリカに行き、ずっと写真を撮っていたんですが、帰国のタイミングで、僕は彼と全く話したことがないのに、突然ルームシェアを始めることになりました。その中で「Dazってラッパー知ってる?」という話になり、お互いに存在が分かったんです。それで「近い人なら一度曲をやってみよう」という流れになり、僕が初めてインスト以外の人に乗ってもらうビートを作ったのが『CONCLUSION』で、これをDazに送って一緒に制作することが最初のきっかけでした。

お2人にとって『BATICA』が思い出深い場所とお聞きしていましたが、特に思い出深い一夜はありますか?

D:思い出は本当にたくさんあって。7〜8年イベントを続けてきた中でも、特に印象深いのは2つあります。1つ目は、毎年年末に行っている“DEEP DRUNKERS”というイベントです。名前の通り、毎年イエガーを約22本開けるイベントで、これを2連続で開いたっていうのは特に思い出深いです。20代前半は『BATICA』に遊びに行きすぎて、お金のない時期にヘルプで働かせてもらっていたことも思い出です(笑)。

S:僕にとっては、人生で初めてDJをしたのが『BATICA』です。そのイベントは、w.a.u.の最初のパーティーで、当時まだ僕はレーベルに所属していませんでした。大学の後輩の松川がさらさの曲を作っています。初めて人前でDJをした体験で、今のレーベルメンバー全員とも出会ったのがその時で。約5年前の12月のことですが、とても記憶に残っています。

お2人のファッションのこだわりはありますか?また、好きなブランドがあれば教えてください。

D:作り手の人柄がわかる服が好きで。店舗で買うことは少なく、仲の良い先輩や友人の展示会で購入することが多いです。作り手と深く関われるブランドを特に好んで着用しています。好きなブランドは〈NAPE〉、高校の同級生が立ち上げた〈YES BECAUSE YES〉、〈LEH〉の3つで、展示会にも行くしMVでもよく着用しています。唯一店で買う服はアウトドアブランドの〈mont-bell〉で、高校生の頃から愛用しており、リリックにも度々登場します。

S:僕は古着が多いですが、古着以外では〈Colombia〉のPFG(フィッシング用パフォーマンスギア)をよく着ます。小さい頃からテンカラ釣りにハマっていたこともあり、防水性や小物収納が充実したウェアは、クラブでもUSBやヘッドフォンを入れやすく便利なので愛用しています。また、トニー・モンド(Tonii Mondo)っていう友人がいて、彼が作るリメイク服も好きです。古着の裾を切って体に模様をつけるなど、一つひとつの作品がオートクチュール的で唯一無二なので、とても気に入っています。

ラッパー・ビートメーカーとしての将来像を教えてください。

D:ラッパーとしては、誰もが認めるような大きな会場で、満員のライブを長く続けられるアーティストになりたいです。時代が移り変わっても忘れられないラッパーであり続けることを目指して、日々努力しています。

S:曲を聴いた瞬間、3秒で「あ、これが自分のビートだ」と分かるくらい、個性が際立ったビートを作れるプロデューサーになりたいです。

D:かっこいいね。

S:それこそRAMZAさんとか。

D:分かる。

今お名前が出た方以外でも世代関係なく共感する人や気になってるアーティスト・ビートメーカーはいますか?

S:同世代では、Big Animal Theoryくんですね。会う前から共通の考えを持っていそうだと思っていて、一度話した時に、日本のクラブミュージックやインストビートを作るプロデューサーの評価をもっと高めたいという姿勢に共感しました。彼の音楽もすごく良いと思っています。

D:Sakepinkの作る方向性の音楽を始めてからずっと好きで聴いているのは、夜猫族のBonberoさんですね。少し上の世代ではCampanellaさんも大好きで、いつか機会があれば一緒に作品を作れたらと思っています。

今後控えているイベントなどを話せる範囲で教えてください。

D:プロジェクト……。来年2人のアルバムを作れたらいいなと思ってます。あと12月20日(土)の夜から朝まで、『BATICA』で“DEEP DRUNKERS”というパーティーが開催されます。ゲストには岩手のレジェンドラッパークルーのBIG-RE-MANさんや、Flat Line Classicsと曲を出したビートメーカーのMAHBIEさんもDJとして参加予定です。アルバムとしての集大成的なイベントにもなると思います。飲むのが好きな方には特におすすめの内容です。

最後に今回のEPリリースを踏まえて、Hypebeast読者に向けてメッセージをお願いいたします。

D:ぜひ一度、聴いてみてほしいです。1回聴くだけで何か感じてもらえると思います。まずはEPを聴いて、その後に過去の曲もチェックしてもらえたら嬉しいです。これからの動きもぜひ楽しみにしていてください。

S:同じく、ぜひ聴いてほしいです。ライブなどの機会があれば、ぜひ遊びに来てほしいと思っています。

アーティスト:Daz & Sakepnk

タイトル:『kika』

配信日:11月5日(水)

配信リンク

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.