Rewrite

カナダ・トロントを拠点に活動するアーティスト兼デザイナー Fucci(フッチ)と東京を拠点に独自のスタイルでシーンを牽引する〈SON OF THE CHEESE(サノバチーズ)〉によるコラボレーションを発表した。

鮮烈な色彩感覚とミニマルな表現で構築されるポストポップアートを得意とするFucciは、グローバルなアートシーンにおいて注目を集めるのみならず、日本国内でも熱狂的なコレクターを擁するアーティストだ。そのグラフィックは、一見シンプルでありながらも日常の断片や人間の感情を巧みに抽象化し、アートとデザインの境界線を軽やかに横断する力を持つ。一方、2013年の設立以来、〈SON OF THE CHEESE〉は“ユーモアと日常の遊び心”を武器に、東京カルチャーを背景にした唯一無二の世界観を築き上げてきた。

今回のコレクションでは、Fucciが手がけるキャッチーかつ洗練されたグラフィックを、大胆にTシャツ、スウェット、ニットといった計10型のアイテムへと落とし込んでいる。〈SON OF THE CHEESE〉らしい肩の力を抜いた遊び心に、Fucciの作品が持つポップアートの磁力が加わることで、どこかユーモラスでありながらもアートピースとして成立する稀有なラインアップが完成した。

今回『Hypebeast』はFucci本人にインタビューを敢行。自身の創作哲学から、日本というマーケットに対する視点、そして〈SON OF THE CHEESE〉とのコラボレーションの裏側に至るまでを聞いた。

日常をほんの少し押し広げることで、もう一度「見慣れないもの」として立ち現れるようにしたいと思っています

Hypebeast:まずは『Hypebeast』読者に向けて⾃⼰紹介をお願いできますか?またアーティストとして活動を始めたきっかけや経緯を教えてください。

Fucci:カナダ出身のアーティスト/デザイナーです。Fucciと名乗っています。もともとはグラフィックデザインをやっていたのですが、エージェンシーの仕事では表現できないテーマに挑戦したいと思い、2010年頃からビジュアルアートに活動の軸を移しました。デザイン的な削ぎ落としの感覚をベースにしつつ、よりパーソナルで遊び心があり、ときに挑発的な要素を取り入れるような作品を中心に制作しております。2012年よりFucciとして作品を発表し始め、直感的に理解できるけれどその奥にユーモアや緊張感を秘めたビジュアルをつくり上げてきました。

ポップな⾊彩とユーモラスかつ少しエッジの効いたグラフィックが特徴的ですが、その表現スタイルはどのように確⽴されたのでしょうか?

グラフィックデザインは、僕に“規律”を教えてくれたんです。輪郭はクリアに、色はフラットかつ鮮やかに、余計な要素は一切置かない。そういう姿勢がベースにあります。ただ、それだけでは作品が単なる形式にとどまってしまう。だからこそ、日常のワンシーンや親密な瞬間、気まずいやり取り、あるいはふとしたエロスが漂う緊張感を取り入れるようになりました。そうした人間的でリアルな要素が削ぎ落とした美学とぶつかったときに、自分のスタイルとして形になったと思います。表面的には大胆で遊び心があるように見えても、その奥にはもっと複雑な感情やストーリーが潜んでいる。そういう二層構造こそが、自分の表現の核なんです。

⽇常のどんなものや経験が作品のインスピレーションになっていますか?

僕が興味を持っているのは、日常の中のありふれたものがふと非現実的に感じられる瞬間です。たとえばストックフォトのようなポーズや、視線を合わせないカップル、消費者の潜在的な欲望を売り込もうとする商品パッケージのあり方。そうした小さな事柄には、どれも緊張感が潜んでいます。それをさらに強調して、普遍的なものがユーモラスだったり、エロティックだったり、あるいは不条理に変わるまで昇華してみたい。日常をほんの少し押し広げることで、もう一度「見慣れないもの」として立ち現れるようにしたいと思っています。

⽇本には熱⼼なファンやコレクターが多いと思います。⽇本の⽂化やカルチャーから影響を受けた部分はありますか?

日本のカルチャーは、僕のアートを形づくるうえで欠かせない存在です。最初に惹かれたのは、日本のサブカルチャーや原宿のストリートスタイル。それから、ギャル雑誌が描く反骨精神、そしてNIGO®︎のBAPE®︎ですね。彼が1st CamoやBaby Milo、Shark Hoodie、BAPESTAといったグラフィックを通じてひとつの世界観を築き上げる姿を見て、「洋服はカルチャーそのものを生み出せるんだ」と気づかされました。同時に、安藤忠雄やSANAAといった建築家たちからは、“引き算の美学”を学びました。必要最低限に削ぎ落とされたからこそ生まれる強さに大きな影響を受けています。さらに、日常に根付いたデザイン、例えばコンビニのパッケージ、いつの時代も変わらず自販機に並ぶポカリスエットのボトル、ラーメン屋さんの店内のレイアウトなど。そうした身近なものも僕にとって重要なんです。日本の魅力は、ハイとローが隣り合って共存しているところだと思います。洗練さと親しみやすさ、エレガンスと遊び心が自然に同居している。また『クレヨンしんちゃん』のようなアニメから、街中にあふれるシュールな広告に至るまで、日本独自のユーモアにも大きく惹かれました。不条理さと鋭さが同時に存在している。そのバランスこそが僕の表現にも強く反映されています。大胆でありながら削ぎ落とされ、そこに少しのユーモアと鋭さを込める日本のカルチャーは、まさにそのスタイルを確立させてくれた要素のひとつなんです。

今回、SON OF THE CHEESEとのコラボレーションに⾄ったきっかけを教えてください。

今年の初めに、ブランドを手がけるローレンから声をかけてもらったのがきっかけでした。最初からお互いに波長が合っていて、遊び心があって、ちょっと野心的で、それでいて自然にクール。そんな感覚を共有できていたと思います。今回のコレクションは、僕の初期の作品の中でも、SON OF THE CHEESEのクラシックなエネルギーと自然に響き合うものを軸にしています。無理に2つの世界を融合させたというよりも、もともと重なっていた部分を見つけて、それをさらに増幅させていった感じですね。

コレクション制作の過程で特に意識したことや、ブランドの世界観とご⾃⾝のアートを融合させるうえで⼯夫した点は?

妥協ではなくケミストリーさを大事にしました。グラフィックがあとから貼り付けられたものではなく、そのシルエットから生まれてきたように感じられることを目指したんです。スケールや配置、カラーパレットを細かく調整して、ブランドのレジャーウェアらしい空気感と、僕のビジュアルが共通言語で語り合えるように仕上げました。

完成したアイテムの中で、ご⾃⾝が特に気に⼊っているデザインや、思い⼊れのある作品はありますか?

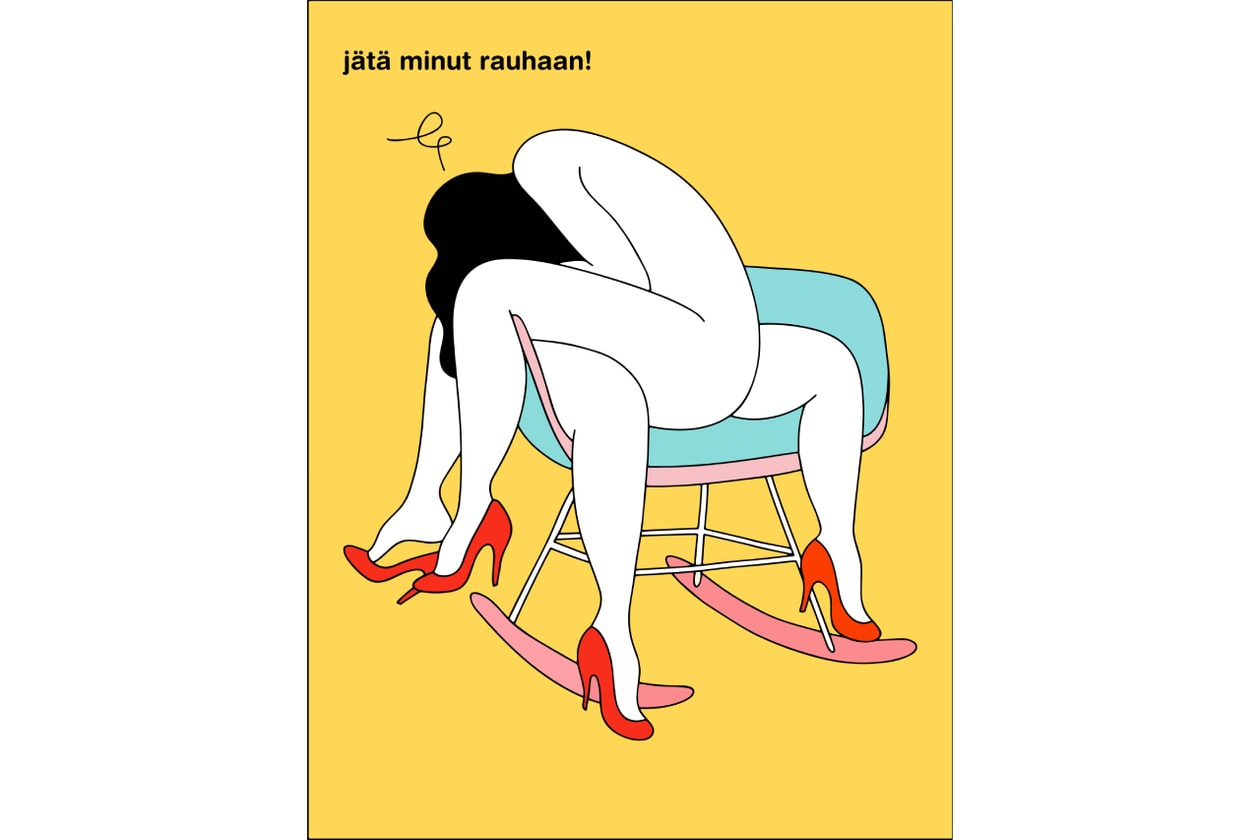

“Leave Me Alone!”と描かれたニットセーターですね。これは僕の初期のグラフィックをもとにしたもので、顔のない人物が赤いヒールを履いたまま崩れ落ちている姿を描いています。言葉や顔の表情ではなく、身体の仕草や漂うムードだけで感情を語らせるようなイメージなんです。それをニットに落とし込むことで、テクスチャーや物質的な重みが加わり、グラフィックに潜んでいた風刺性がより際立ったと思います。ユーモラスでありながら、どこか哀しさや官能性も漂っている。その二面性が表面的には笑えるけれど、その奥にはもっと複雑な感情が潜んでいる。僕自身、そういう表現に一番惹かれるし、このセーターはそのバランスを象徴する1着になりました。

ご⾃⾝のファンや『Hypebeast』の読者に、今回のコラボを通してどんなメッセージを届けたいですか?

あまり難しく考えずに、ただ楽しんでほしいですね。アートを日常に自然に取り入れてもらえたらいいと思います。ちょっとした内輪ネタみたいに着てもいいし、小さなプロテストのように身につけてもいい。ただ色が気に入ったからでもいいんです。それを見て思わず笑ったり、もう一度振り返ってしまったりするなら、その時点でこの作品は役割を果たしていると思います。

今後、⽇本で展⽰やイベントを開催する予定はありますか?また、⽇本のファンとどのように関わっていきたいですか?

東京や大阪で、インスタレーションとショーが交差するような場を実現したいと思っています。服やプリント、ZINEのリリースに加えて、ライブドローイングも取り入れて。ただ壁に作品を展示するだけじゃなく、人が実際に動きながら体験できる環境をつくりたいんです。日本はずっと僕の作品を支えてくれてきました。そのエネルギーに、今度は自分自身が直接応えたいと思っています。

最後に、これから挑戦したい新しい表現やプロジェクトについて教えてください。

いろんなものの境界を曖昧にしていきたいです。AIを取り入れたペインティング、出版物、オブジェや家具、パブリックスケールの作品…カテゴリーが意味をなさなくなる瞬間に惹かれます。どんな媒体であっても、目指しているのは同じです。立ち止まり、笑い、ちょっと居心地の悪さを感じさせるようなイメージやオブジェをつくること。その摩擦こそが表現のポイントなんです。

Fucci

カナダ・トロントを拠点に活動するアーティスト兼デザイナー。鮮やかな色彩とエネルギッシュなポストポップアート、シャープで洗練されたリーニュクレールスタイルのイラストレーションで世界中から注目を集めている。これまでに北米・アジア・ヨーロッパの主要な展覧会やアートフェア、コレクションで取り上げられ、ビジュアルアート界での影響力を示すとともに、世界中に熱心なファン層を獲得している。

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

カナダ・トロントを拠点に活動するアーティスト兼デザイナー Fucci(フッチ)と東京を拠点に独自のスタイルでシーンを牽引する〈SON OF THE CHEESE(サノバチーズ)〉によるコラボレーションを発表した。

鮮烈な色彩感覚とミニマルな表現で構築されるポストポップアートを得意とするFucciは、グローバルなアートシーンにおいて注目を集めるのみならず、日本国内でも熱狂的なコレクターを擁するアーティストだ。そのグラフィックは、一見シンプルでありながらも日常の断片や人間の感情を巧みに抽象化し、アートとデザインの境界線を軽やかに横断する力を持つ。一方、2013年の設立以来、〈SON OF THE CHEESE〉は“ユーモアと日常の遊び心”を武器に、東京カルチャーを背景にした唯一無二の世界観を築き上げてきた。

今回のコレクションでは、Fucciが手がけるキャッチーかつ洗練されたグラフィックを、大胆にTシャツ、スウェット、ニットといった計10型のアイテムへと落とし込んでいる。〈SON OF THE CHEESE〉らしい肩の力を抜いた遊び心に、Fucciの作品が持つポップアートの磁力が加わることで、どこかユーモラスでありながらもアートピースとして成立する稀有なラインアップが完成した。

今回『Hypebeast』はFucci本人にインタビューを敢行。自身の創作哲学から、日本というマーケットに対する視点、そして〈SON OF THE CHEESE〉とのコラボレーションの裏側に至るまでを聞いた。

日常をほんの少し押し広げることで、もう一度「見慣れないもの」として立ち現れるようにしたいと思っています

Hypebeast:まずは『Hypebeast』読者に向けて⾃⼰紹介をお願いできますか?またアーティストとして活動を始めたきっかけや経緯を教えてください。

Fucci:カナダ出身のアーティスト/デザイナーです。Fucciと名乗っています。もともとはグラフィックデザインをやっていたのですが、エージェンシーの仕事では表現できないテーマに挑戦したいと思い、2010年頃からビジュアルアートに活動の軸を移しました。デザイン的な削ぎ落としの感覚をベースにしつつ、よりパーソナルで遊び心があり、ときに挑発的な要素を取り入れるような作品を中心に制作しております。2012年よりFucciとして作品を発表し始め、直感的に理解できるけれどその奥にユーモアや緊張感を秘めたビジュアルをつくり上げてきました。

ポップな⾊彩とユーモラスかつ少しエッジの効いたグラフィックが特徴的ですが、その表現スタイルはどのように確⽴されたのでしょうか?

グラフィックデザインは、僕に“規律”を教えてくれたんです。輪郭はクリアに、色はフラットかつ鮮やかに、余計な要素は一切置かない。そういう姿勢がベースにあります。ただ、それだけでは作品が単なる形式にとどまってしまう。だからこそ、日常のワンシーンや親密な瞬間、気まずいやり取り、あるいはふとしたエロスが漂う緊張感を取り入れるようになりました。そうした人間的でリアルな要素が削ぎ落とした美学とぶつかったときに、自分のスタイルとして形になったと思います。表面的には大胆で遊び心があるように見えても、その奥にはもっと複雑な感情やストーリーが潜んでいる。そういう二層構造こそが、自分の表現の核なんです。

⽇常のどんなものや経験が作品のインスピレーションになっていますか?

僕が興味を持っているのは、日常の中のありふれたものがふと非現実的に感じられる瞬間です。たとえばストックフォトのようなポーズや、視線を合わせないカップル、消費者の潜在的な欲望を売り込もうとする商品パッケージのあり方。そうした小さな事柄には、どれも緊張感が潜んでいます。それをさらに強調して、普遍的なものがユーモラスだったり、エロティックだったり、あるいは不条理に変わるまで昇華してみたい。日常をほんの少し押し広げることで、もう一度「見慣れないもの」として立ち現れるようにしたいと思っています。

⽇本には熱⼼なファンやコレクターが多いと思います。⽇本の⽂化やカルチャーから影響を受けた部分はありますか?

日本のカルチャーは、僕のアートを形づくるうえで欠かせない存在です。最初に惹かれたのは、日本のサブカルチャーや原宿のストリートスタイル。それから、ギャル雑誌が描く反骨精神、そしてNIGO®︎のBAPE®︎ですね。彼が1st CamoやBaby Milo、Shark Hoodie、BAPESTAといったグラフィックを通じてひとつの世界観を築き上げる姿を見て、「洋服はカルチャーそのものを生み出せるんだ」と気づかされました。同時に、安藤忠雄やSANAAといった建築家たちからは、“引き算の美学”を学びました。必要最低限に削ぎ落とされたからこそ生まれる強さに大きな影響を受けています。さらに、日常に根付いたデザイン、例えばコンビニのパッケージ、いつの時代も変わらず自販機に並ぶポカリスエットのボトル、ラーメン屋さんの店内のレイアウトなど。そうした身近なものも僕にとって重要なんです。日本の魅力は、ハイとローが隣り合って共存しているところだと思います。洗練さと親しみやすさ、エレガンスと遊び心が自然に同居している。また『クレヨンしんちゃん』のようなアニメから、街中にあふれるシュールな広告に至るまで、日本独自のユーモアにも大きく惹かれました。不条理さと鋭さが同時に存在している。そのバランスこそが僕の表現にも強く反映されています。大胆でありながら削ぎ落とされ、そこに少しのユーモアと鋭さを込める日本のカルチャーは、まさにそのスタイルを確立させてくれた要素のひとつなんです。

今回、SON OF THE CHEESEとのコラボレーションに⾄ったきっかけを教えてください。

今年の初めに、ブランドを手がけるローレンから声をかけてもらったのがきっかけでした。最初からお互いに波長が合っていて、遊び心があって、ちょっと野心的で、それでいて自然にクール。そんな感覚を共有できていたと思います。今回のコレクションは、僕の初期の作品の中でも、SON OF THE CHEESEのクラシックなエネルギーと自然に響き合うものを軸にしています。無理に2つの世界を融合させたというよりも、もともと重なっていた部分を見つけて、それをさらに増幅させていった感じですね。

コレクション制作の過程で特に意識したことや、ブランドの世界観とご⾃⾝のアートを融合させるうえで⼯夫した点は?

妥協ではなくケミストリーさを大事にしました。グラフィックがあとから貼り付けられたものではなく、そのシルエットから生まれてきたように感じられることを目指したんです。スケールや配置、カラーパレットを細かく調整して、ブランドのレジャーウェアらしい空気感と、僕のビジュアルが共通言語で語り合えるように仕上げました。

完成したアイテムの中で、ご⾃⾝が特に気に⼊っているデザインや、思い⼊れのある作品はありますか?

“Leave Me Alone!”と描かれたニットセーターですね。これは僕の初期のグラフィックをもとにしたもので、顔のない人物が赤いヒールを履いたまま崩れ落ちている姿を描いています。言葉や顔の表情ではなく、身体の仕草や漂うムードだけで感情を語らせるようなイメージなんです。それをニットに落とし込むことで、テクスチャーや物質的な重みが加わり、グラフィックに潜んでいた風刺性がより際立ったと思います。ユーモラスでありながら、どこか哀しさや官能性も漂っている。その二面性が表面的には笑えるけれど、その奥にはもっと複雑な感情が潜んでいる。僕自身、そういう表現に一番惹かれるし、このセーターはそのバランスを象徴する1着になりました。

ご⾃⾝のファンや『Hypebeast』の読者に、今回のコラボを通してどんなメッセージを届けたいですか?

あまり難しく考えずに、ただ楽しんでほしいですね。アートを日常に自然に取り入れてもらえたらいいと思います。ちょっとした内輪ネタみたいに着てもいいし、小さなプロテストのように身につけてもいい。ただ色が気に入ったからでもいいんです。それを見て思わず笑ったり、もう一度振り返ってしまったりするなら、その時点でこの作品は役割を果たしていると思います。

今後、⽇本で展⽰やイベントを開催する予定はありますか?また、⽇本のファンとどのように関わっていきたいですか?

東京や大阪で、インスタレーションとショーが交差するような場を実現したいと思っています。服やプリント、ZINEのリリースに加えて、ライブドローイングも取り入れて。ただ壁に作品を展示するだけじゃなく、人が実際に動きながら体験できる環境をつくりたいんです。日本はずっと僕の作品を支えてくれてきました。そのエネルギーに、今度は自分自身が直接応えたいと思っています。

最後に、これから挑戦したい新しい表現やプロジェクトについて教えてください。

いろんなものの境界を曖昧にしていきたいです。AIを取り入れたペインティング、出版物、オブジェや家具、パブリックスケールの作品…カテゴリーが意味をなさなくなる瞬間に惹かれます。どんな媒体であっても、目指しているのは同じです。立ち止まり、笑い、ちょっと居心地の悪さを感じさせるようなイメージやオブジェをつくること。その摩擦こそが表現のポイントなんです。

Fucci

カナダ・トロントを拠点に活動するアーティスト兼デザイナー。鮮やかな色彩とエネルギッシュなポストポップアート、シャープで洗練されたリーニュクレールスタイルのイラストレーションで世界中から注目を集めている。これまでに北米・アジア・ヨーロッパの主要な展覧会やアートフェア、コレクションで取り上げられ、ビジュアルアート界での影響力を示すとともに、世界中に熱心なファン層を獲得している。

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.