Rewrite

1971年の創設以来、イタリアを代表するラグジュアリースポーツウェアブランドとして確固たる存在感を放ち続けてきた〈C.P. Company(シーピーカンパニー)〉。ミリタリーウェアに着想を得たデザインに、機能的構造と実験的な素材使いを融合させたアイテムは、ファッションギークのみならずワーカーからアスリート、ラッパー、カルチャーフリークまで幅広い層を魅了し、さまざまなサブカルチャーにおける“ユニフォーム”の一部となっている。そんな同ブランドが、最新のコラボレーションパートナーとして『BEAMS(ビームス)』を迎えることをアナウンス。イタリアの機能美と日本の感性が掛け合わさった全7型からなるコレクションが、11月8日(土)に発売される。

アーバンライフを体現する両者の共鳴から生まれた今回のコラボレーションは、『BEAMS』のアイコニックな手法であるクレイジーパターンが落とし込まれた“D.D.シェルダウンジャケット”をはじめ、〈C.P. Company〉を象徴するゴーグルレンズを『BEAMS』のコーポレートカラーであるオレンジにアップデートしたビーニーやキャップなど、都市生活に寄り添うテクニカルなウェアが揃う。

今回のコレクションが発売を迎えるにあたり、我々『Hypebeast(ハイプビースト)』は〈C.P. Company〉の副社長であるエンリコ・グリゴレッティ(Enrico Grigoletti)氏にインタビューを実施。だが、その内容に触れる前に、テクニカルウェアの再評価やクラシックを再解釈するムーブメントが進む今だからこそ、改めて〈C.P. Company〉というブランドの歩みについて振り返っておきたい。

Function Meets Soul — 構造と機能に宿る精神性

時を遡ること約半世紀。1960〜70年代のイタリアは、反体制アートの一環として漫画をカウンターカルチャーの芸術に確立した自己表現運動“アンダーグラウンド・コミックス文化”の熱気に包まれていた。後に〈C.P. Company〉を創設するマッシモ・オスティ(Massimo Osti)が生涯を通じて拠点とした北部の街ボローニャもその潮流の真っ只中にあり、若き日のマッシモもこの文化に触れて育ち、その影響から20代前半でイラストレーター/グラフィックデザイナーとしてのキャリアをスタート。そしてある日、Tシャツが“印刷媒体”になり得ることに気づくと、デザインを落とし込むという発想が生まれ、これこそが〈C.P. Company〉誕生の原点となった。

やがてマッシモは印刷時の質感、インクの吸い込み、色ムラといった文字通りの“化学反応”そのものに強い関心を抱くようになると、洋服に対する捉え方が“グラフィックを乗せるためのキャンバス”から“機能を宿す素材”へと変化していく。同時に、彼は生存という明確な目的のもとに作られ、縫製や構造が徹底的に合理化されたミリタリーウェアに“機能美の最も純粋な形”としての価値を見出し、国内外の古着店や軍払い下げ市場を頻繁に訪れるようになる。この背景には、生後すぐに父親を戦争で亡くしたルーツや、ボローニャが古くからの学術都市であり研究やアーカイブの文化が根付いていたことがあるだろう。こうしてマッシモは、プリントの表面表現から構造と哲学の深層表現を経て、洋服そのものに変化をもたらす素材開発や染色技法の域に到達。1970年代のブランド創成期の時点で、今日に至る〈C.P. Company〉のDNAを形作ったのである。

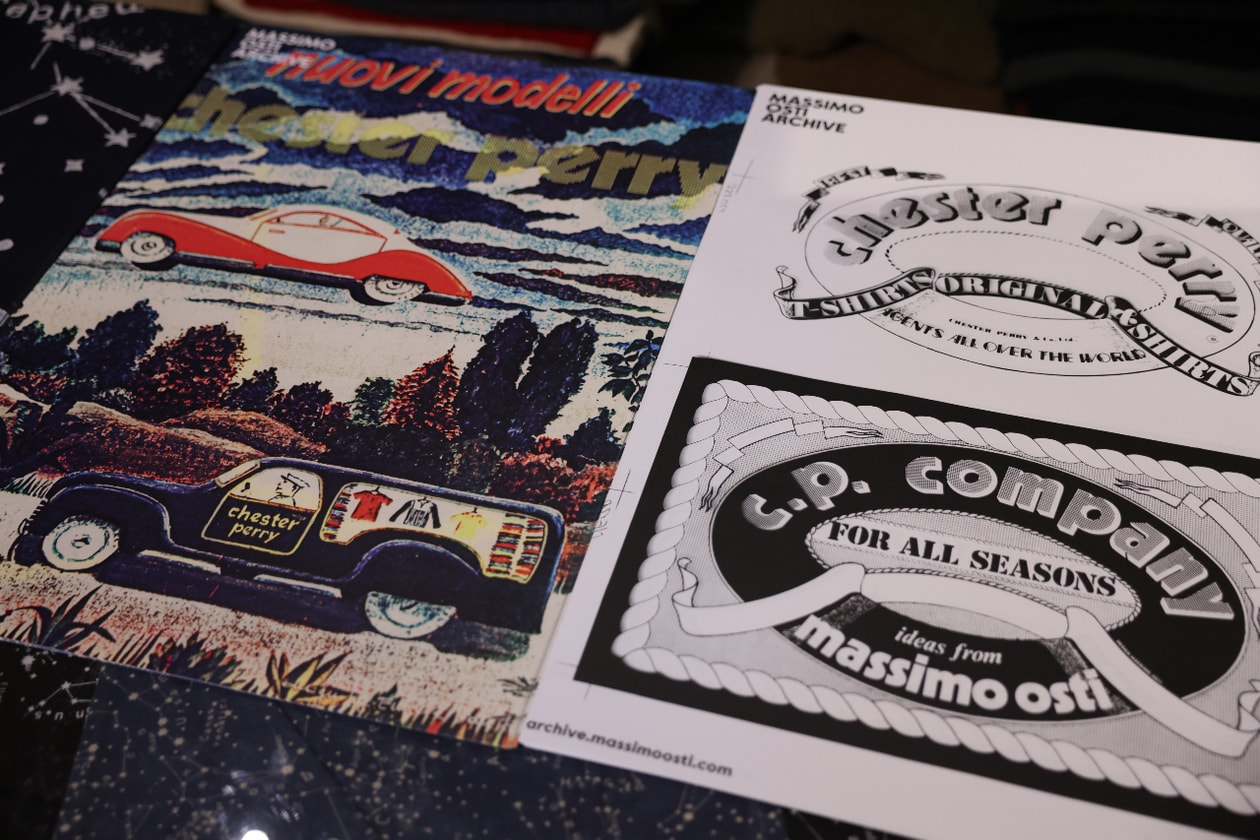

なお〈C.P. Company〉は、マッシモの故郷でありブランドの創設地であるボローニャにアーカイブ倉庫『Massimo Osti Archive(マッシモ・オスティ・アーカイブ)』を構えていることをご存知だろうか。ここには、50,000点以上の生地サンプルや7,000点を超えるヴィンテージのミリタリーウェア、資料など、マッシモが生涯にわたって蒐集したアイテムや私物を収蔵。その膨大なアーカイブは、新しいコレクションを構想するうえで何よりも大切な資源となっているのだ。

ここで、〈C.P. Company〉を語るうえで欠かせない2つの“アイコン”についてご紹介したい。1つは、“ガーメントダイ”と呼ばれる製品染め技術だ。通常、洋服は安定した色を得るために染色済みの糸や生地を用いて縫製するのだが、ガーメントダイは完成品の状態で染料槽に入れて丸ごと染め上げるという逆転の発想。これにより、従来の染色では得られない独特な色調と生地感を実現することが可能となる。実は、古来よりイタリア国内ではガーメントダイに近しい古着の染め直しが一般的に行われていたものの、マッシモはあえて新品のアイテムに施すことで風合いが増した印象を加えられ、さらに任意の色にも染め上げられることに着目。度重なる実験の末、異なる生地を使用して構成された洋服にすらガーメントダイを採用することを世界で初めて確立したのだ。

もう1つは、アイテムに取り付けられたレンズである。このディテールは現行のパンツやニット帽などにもあしらわれているが、もともとは1988年にイタリアで公道カーレース「ミッレミリア(Mille Miglia)」が開催された際、〈C.P. Company〉が協賛としてドライバーのためのジャケットを手掛け(ポケットはスイス軍のフィールドジャケットがベース)、その左袖に常に時間を確認できるようにウォッチビューアーレンズとしてデザインしたのが始まりだ。さらにこの時、フード部分には雨や泥から目を守るためのゴーグルレンズも設計。これもまたブランドを象徴する構造的機能美のディテールであり、先の2つ同じくマッシモの精神性が宿る過去と未来を結ぶ仕掛けとして、現ヘッドデザイナーのレオナルド・ファソロ(Leonardo Fasolo)にも継承されている。

一通りブランドの軌跡を追ったところで、ここからは本題のインタビューへと移ろう。〈C.P. Company〉副社長、エンリコ・グリゴレッティが語る、今回のコラボレーションの裏側とは。

Hypebeast:まずは、今回のコラボのきっかけから伺いたいと思います。

エンリコ・グリゴレッティ(以下、E):2023年の7月、〈C.P. Company〉がニューヨーク・ブルックリンで大規模なポップアップを開催した時、とある人物の紹介もあって初めて『BEAMS』の方々とリンクアップしてね。もちろん、それ以前から『BEAMS』のことは会社としても個人としてもよく知っていたけど、その時にコラボなどの取り組みが出来ればと良いと思ったんだ。

〈C.P. Company〉から見た『BEAMS』はどういった存在でしたか?

E:一言で言うなら、“コンテンポラリーな東京のシティボーイ”が魅力だと思うけど、一言で表すのは難しいな。カルチャーやブランドのプラットフォームとして見たとき、新しくて小さなモノを探し出し、それを的確に表現しているところが面白いし素晴らしい。それに、『BEAMS』が50年間やり続けている海外の良いモノを日本に紹介することと、40周年から始めた日本の良いモノを海外に紹介することの流れもリスペクトしているよ。

ここ数年、〈C.P. Company〉はコラボプロジェクトを積極的に行ってきた中、『BEAMS』との初コラボを決めた理由を教えていただけますか?

E:コラボパートナーを探す際に意識することは、〈C.P. Company〉のことは我々が一番知っている分、〈C.P. Company〉が長い年月をかけて継続的に続けてきたブランドの方向性とは別の視点を持ち、どんな目線をもたらしてくれるかを重要視している。例えば、〈C.P. Company〉のテクニカルで成熟したモノづくりをどのように捉え、バックボーンにあるカルチャーに対してはどうアプローチを取るか。その点、『BEAMS』はモノづくりやビジョンに対する視点と尊敬の観点が楽しみだったし、今のところディサポイントしたことは一度もないね(笑)。

具体的にプロジェクトが動き出したのはいつ頃からですか?

E:2024年3月に来日した際に『BEAMS』とのミーティングがあり、その時に今回のコレクションのアイディアを交換してサンプル制作がスタートしたよ。

コラボプロジェクトにあたり、今年の1月に『BEAMS』メンバーをイタリア・ボローニャにあるアーカイブ倉庫『Massimo Osti Archive』に招いたと耳にしました。

E:〈C.P. Company〉の過去・現在・未来とレガシーを学んでもらうことを目的に来てもらったんだ。逆に『BEAMS』のオフィスには行ったことがないけれども、近くにあるイタリアンレストラン(『アラ原宿』)には一緒に行って、とても美味しかったね(笑)。

それではコレクションについてお伺いしたいのですが、コンセプトや全体像はどう決めたのでしょうか?

E:自然と都市の対話をコンセプトに、明け方の都市と真夜中の都市をイメージしたカラーを配色している。特に、『BEAMS』のアイコンであるクレイジーパターンを〈C.P. Company〉の象徴的な“D.D.シェルダウンジャケット”に掛け合わせることで、説明せずとも見ただけで両者のアイデンティティが伝わるアイテムになったよ。

このようなクレイジーパターンのカラーは、〈C.P. Company〉の長い歴史の中でも珍しいと思います。

E:普段はガーメントダイで製品を作る分、クレイジーカラーでパネリングすることはないので、私が覚えている限り初の試みだろう。今回の“D.D.シェルダウンジャケット”にガーメントダイではない先染めの生地を使用しているのは、『BEAMS』とのコラボだからこそ。これは、〈C.P. Company〉として新しい世界を広げることができたまたとない機会で、本当に感謝しているんだ。

また、ロゴにデザインを加えて“CP”から“CB”にするのも、前例のないアプローチですよね。

E:今だからこそ言えるが、社内で心配する声も少なくはなかったよ(笑)。でも、普段は挑戦しないことに挑戦するのがコラボの真髄だと思うんだ。私個人としてもトライしたかったしね。アイコニックな“CP”のロゴをいじったからこそ、“CB”のロゴを見ただけで誰もが〈C.P. Company〉と『BEAMS』がコラボしたと分かるアイデンティティになったはずだ。

今後も『BEAMS』とのコラボは継続していくのでしょうか?

E:基本的に、コラボパートナーとは一度限りで終わるような関係は築かず長く付き合えることを考えている。なので、また出るかもしれないとだけ言っておくよ(笑)。

最後に、〈C.P. Company〉としての今後のビジョンを教えてください。

E:昨今、さまざまなものがデジタル化されていく中で〈C.P. Company〉としても進んだ部分はあるが、我々はデジタル化から距離を置いて過去を見直し、時間をかけたスローファッションで手作業感のあるモノづくりに注力したいと思っているよ。

C.P. Company x BEAMS

発売日:11月8日(土)

展開店舗:

ビームスT 原宿

ビームス ストリート 梅田

ビームス ジャパン(新宿)

ビームス公式オンラインショップ

問い合わせ店舗:ビームスT 原宿(03-3470-8601)アイテム一覧(販売価格、税込)

D.D. Shell Goggle Down Jacket(Dark、Light:各16万9,400円)

Sweat Hoodie(Black:59,400円)

Quilting Pants(Black:68,200円)

Goggle Beanie(Black:33,000円)

Goggle Cap(Black:35,200円)

Nylon Shoulder Bag(Black:61,600円)

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

1971年の創設以来、イタリアを代表するラグジュアリースポーツウェアブランドとして確固たる存在感を放ち続けてきた〈C.P. Company(シーピーカンパニー)〉。ミリタリーウェアに着想を得たデザインに、機能的構造と実験的な素材使いを融合させたアイテムは、ファッションギークのみならずワーカーからアスリート、ラッパー、カルチャーフリークまで幅広い層を魅了し、さまざまなサブカルチャーにおける“ユニフォーム”の一部となっている。そんな同ブランドが、最新のコラボレーションパートナーとして『BEAMS(ビームス)』を迎えることをアナウンス。イタリアの機能美と日本の感性が掛け合わさった全7型からなるコレクションが、11月8日(土)に発売される。

アーバンライフを体現する両者の共鳴から生まれた今回のコラボレーションは、『BEAMS』のアイコニックな手法であるクレイジーパターンが落とし込まれた“D.D.シェルダウンジャケット”をはじめ、〈C.P. Company〉を象徴するゴーグルレンズを『BEAMS』のコーポレートカラーであるオレンジにアップデートしたビーニーやキャップなど、都市生活に寄り添うテクニカルなウェアが揃う。

今回のコレクションが発売を迎えるにあたり、我々『Hypebeast(ハイプビースト)』は〈C.P. Company〉の副社長であるエンリコ・グリゴレッティ(Enrico Grigoletti)氏にインタビューを実施。だが、その内容に触れる前に、テクニカルウェアの再評価やクラシックを再解釈するムーブメントが進む今だからこそ、改めて〈C.P. Company〉というブランドの歩みについて振り返っておきたい。

Function Meets Soul — 構造と機能に宿る精神性

時を遡ること約半世紀。1960〜70年代のイタリアは、反体制アートの一環として漫画をカウンターカルチャーの芸術に確立した自己表現運動“アンダーグラウンド・コミックス文化”の熱気に包まれていた。後に〈C.P. Company〉を創設するマッシモ・オスティ(Massimo Osti)が生涯を通じて拠点とした北部の街ボローニャもその潮流の真っ只中にあり、若き日のマッシモもこの文化に触れて育ち、その影響から20代前半でイラストレーター/グラフィックデザイナーとしてのキャリアをスタート。そしてある日、Tシャツが“印刷媒体”になり得ることに気づくと、デザインを落とし込むという発想が生まれ、これこそが〈C.P. Company〉誕生の原点となった。

やがてマッシモは印刷時の質感、インクの吸い込み、色ムラといった文字通りの“化学反応”そのものに強い関心を抱くようになると、洋服に対する捉え方が“グラフィックを乗せるためのキャンバス”から“機能を宿す素材”へと変化していく。同時に、彼は生存という明確な目的のもとに作られ、縫製や構造が徹底的に合理化されたミリタリーウェアに“機能美の最も純粋な形”としての価値を見出し、国内外の古着店や軍払い下げ市場を頻繁に訪れるようになる。この背景には、生後すぐに父親を戦争で亡くしたルーツや、ボローニャが古くからの学術都市であり研究やアーカイブの文化が根付いていたことがあるだろう。こうしてマッシモは、プリントの表面表現から構造と哲学の深層表現を経て、洋服そのものに変化をもたらす素材開発や染色技法の域に到達。1970年代のブランド創成期の時点で、今日に至る〈C.P. Company〉のDNAを形作ったのである。

なお〈C.P. Company〉は、マッシモの故郷でありブランドの創設地であるボローニャにアーカイブ倉庫『Massimo Osti Archive(マッシモ・オスティ・アーカイブ)』を構えていることをご存知だろうか。ここには、50,000点以上の生地サンプルや7,000点を超えるヴィンテージのミリタリーウェア、資料など、マッシモが生涯にわたって蒐集したアイテムや私物を収蔵。その膨大なアーカイブは、新しいコレクションを構想するうえで何よりも大切な資源となっているのだ。

ここで、〈C.P. Company〉を語るうえで欠かせない2つの“アイコン”についてご紹介したい。1つは、“ガーメントダイ”と呼ばれる製品染め技術だ。通常、洋服は安定した色を得るために染色済みの糸や生地を用いて縫製するのだが、ガーメントダイは完成品の状態で染料槽に入れて丸ごと染め上げるという逆転の発想。これにより、従来の染色では得られない独特な色調と生地感を実現することが可能となる。実は、古来よりイタリア国内ではガーメントダイに近しい古着の染め直しが一般的に行われていたものの、マッシモはあえて新品のアイテムに施すことで風合いが増した印象を加えられ、さらに任意の色にも染め上げられることに着目。度重なる実験の末、異なる生地を使用して構成された洋服にすらガーメントダイを採用することを世界で初めて確立したのだ。

もう1つは、アイテムに取り付けられたレンズである。このディテールは現行のパンツやニット帽などにもあしらわれているが、もともとは1988年にイタリアで公道カーレース「ミッレミリア(Mille Miglia)」が開催された際、〈C.P. Company〉が協賛としてドライバーのためのジャケットを手掛け(ポケットはスイス軍のフィールドジャケットがベース)、その左袖に常に時間を確認できるようにウォッチビューアーレンズとしてデザインしたのが始まりだ。さらにこの時、フード部分には雨や泥から目を守るためのゴーグルレンズも設計。これもまたブランドを象徴する構造的機能美のディテールであり、先の2つ同じくマッシモの精神性が宿る過去と未来を結ぶ仕掛けとして、現ヘッドデザイナーのレオナルド・ファソロ(Leonardo Fasolo)にも継承されている。

一通りブランドの軌跡を追ったところで、ここからは本題のインタビューへと移ろう。〈C.P. Company〉副社長、エンリコ・グリゴレッティが語る、今回のコラボレーションの裏側とは。

Hypebeast:まずは、今回のコラボのきっかけから伺いたいと思います。

エンリコ・グリゴレッティ(以下、E):2023年の7月、〈C.P. Company〉がニューヨーク・ブルックリンで大規模なポップアップを開催した時、とある人物の紹介もあって初めて『BEAMS』の方々とリンクアップしてね。もちろん、それ以前から『BEAMS』のことは会社としても個人としてもよく知っていたけど、その時にコラボなどの取り組みが出来ればと良いと思ったんだ。

〈C.P. Company〉から見た『BEAMS』はどういった存在でしたか?

E:一言で言うなら、“コンテンポラリーな東京のシティボーイ”が魅力だと思うけど、一言で表すのは難しいな。カルチャーやブランドのプラットフォームとして見たとき、新しくて小さなモノを探し出し、それを的確に表現しているところが面白いし素晴らしい。それに、『BEAMS』が50年間やり続けている海外の良いモノを日本に紹介することと、40周年から始めた日本の良いモノを海外に紹介することの流れもリスペクトしているよ。

ここ数年、〈C.P. Company〉はコラボプロジェクトを積極的に行ってきた中、『BEAMS』との初コラボを決めた理由を教えていただけますか?

E:コラボパートナーを探す際に意識することは、〈C.P. Company〉のことは我々が一番知っている分、〈C.P. Company〉が長い年月をかけて継続的に続けてきたブランドの方向性とは別の視点を持ち、どんな目線をもたらしてくれるかを重要視している。例えば、〈C.P. Company〉のテクニカルで成熟したモノづくりをどのように捉え、バックボーンにあるカルチャーに対してはどうアプローチを取るか。その点、『BEAMS』はモノづくりやビジョンに対する視点と尊敬の観点が楽しみだったし、今のところディサポイントしたことは一度もないね(笑)。

具体的にプロジェクトが動き出したのはいつ頃からですか?

E:2024年3月に来日した際に『BEAMS』とのミーティングがあり、その時に今回のコレクションのアイディアを交換してサンプル制作がスタートしたよ。

コラボプロジェクトにあたり、今年の1月に『BEAMS』メンバーをイタリア・ボローニャにあるアーカイブ倉庫『Massimo Osti Archive』に招いたと耳にしました。

E:〈C.P. Company〉の過去・現在・未来とレガシーを学んでもらうことを目的に来てもらったんだ。逆に『BEAMS』のオフィスには行ったことがないけれども、近くにあるイタリアンレストラン(『アラ原宿』)には一緒に行って、とても美味しかったね(笑)。

それではコレクションについてお伺いしたいのですが、コンセプトや全体像はどう決めたのでしょうか?

E:自然と都市の対話をコンセプトに、明け方の都市と真夜中の都市をイメージしたカラーを配色している。特に、『BEAMS』のアイコンであるクレイジーパターンを〈C.P. Company〉の象徴的な“D.D.シェルダウンジャケット”に掛け合わせることで、説明せずとも見ただけで両者のアイデンティティが伝わるアイテムになったよ。

このようなクレイジーパターンのカラーは、〈C.P. Company〉の長い歴史の中でも珍しいと思います。

E:普段はガーメントダイで製品を作る分、クレイジーカラーでパネリングすることはないので、私が覚えている限り初の試みだろう。今回の“D.D.シェルダウンジャケット”にガーメントダイではない先染めの生地を使用しているのは、『BEAMS』とのコラボだからこそ。これは、〈C.P. Company〉として新しい世界を広げることができたまたとない機会で、本当に感謝しているんだ。

また、ロゴにデザインを加えて“CP”から“CB”にするのも、前例のないアプローチですよね。

E:今だからこそ言えるが、社内で心配する声も少なくはなかったよ(笑)。でも、普段は挑戦しないことに挑戦するのがコラボの真髄だと思うんだ。私個人としてもトライしたかったしね。アイコニックな“CP”のロゴをいじったからこそ、“CB”のロゴを見ただけで誰もが〈C.P. Company〉と『BEAMS』がコラボしたと分かるアイデンティティになったはずだ。

今後も『BEAMS』とのコラボは継続していくのでしょうか?

E:基本的に、コラボパートナーとは一度限りで終わるような関係は築かず長く付き合えることを考えている。なので、また出るかもしれないとだけ言っておくよ(笑)。

最後に、〈C.P. Company〉としての今後のビジョンを教えてください。

E:昨今、さまざまなものがデジタル化されていく中で〈C.P. Company〉としても進んだ部分はあるが、我々はデジタル化から距離を置いて過去を見直し、時間をかけたスローファッションで手作業感のあるモノづくりに注力したいと思っているよ。

C.P. Company x BEAMS

発売日:11月8日(土)

展開店舗:

ビームスT 原宿

ビームス ストリート 梅田

ビームス ジャパン(新宿)

ビームス公式オンラインショップ

問い合わせ店舗:ビームスT 原宿(03-3470-8601)アイテム一覧(販売価格、税込)

D.D. Shell Goggle Down Jacket(Dark、Light:各16万9,400円)

Sweat Hoodie(Black:59,400円)

Quilting Pants(Black:68,200円)

Goggle Beanie(Black:33,000円)

Goggle Cap(Black:35,200円)

Nylon Shoulder Bag(Black:61,600円)

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.