Rewrite

コレクションに終着点は存在しない。むしろ、収集という行為そのものが果てしない探求心と共に進化し続ける。日本はその象徴的な舞台のひとつだ。アニメや漫画、CDやレコード、フィギュアから彫刻、そして工芸品に至るまで、この国は数えきれないほどの領域で“集める文化”を世界へ発信してきた。そこに共通するのは、単なる物欲や所有欲ではなく、“心を揺さぶられる何か”を求める純粋な欲求だ。コレクターは対象物に出会った瞬間、言葉では説明できない衝動に突き動かされる。その感覚は一度満たされてもすぐに次の熱狂を呼び起こし、また新たな対象へと心を向かわせる。そうして人々は無限に続く収集のサイクルの中で、自身のアイデンティティや価値観を刻み込んでいく。とりわけ日本においては、この“コレクションの衝動”がカルチャーとして深く根付いている。個人の趣味を超え、街の風景や産業、ひいては世界中のクリエイターやアーティストにも影響を与えてきた。コレクションとは単なる“モノの蓄積”ではなく、時代と精神を映し出すアーカイブであり、ひとつの表現手段でもあるのだ。

そんな日本で、ここにもひとり、あるコレクターがいる。1982年にイタリアで設立されたブランド〈Stone Island(ストーンアイランド)〉のコレクターであり、『GEEK OUT STORE』をキュレーションするChokkan(ちょっかん)だ。文化服装学院を卒業後、ファッション業界でキャリアを積んでいた彼が〈Stone Island〉と出会ったのは、決して特別な瞬間ではなかった。当時の職場で、上司が何気なく纏っていたジャケット。その小さなきっかけが、彼をブランドの深淵へと導くことになる。やがて彼はコレクターとして膨大なアーカイブを所有するだけでなく、自身も〈Stone Island〉のキャンペーンビジュアルに登場するまでに至った。これは、ブランドへの熱量と探究心がいかに並外れたものであるかを物語っている。

転機となったのは、〈Stone Island〉元デザイナーのマッシモ・オスティ(Massimo Osti)の思想をまとめた書籍『Ideas from Massimo Osti』との出会い。そこにはデザインスケッチから広告ビジュアル、素材の研究に至るまで、彼の革新性を支えた全ての断片が収められていた。そのクリエイションを自ら研究すべく、初めて手に入れた1984年製の〈C.P. Company(シーピーカンパニー)〉のコートを皮切りに、本格的な収集をスタート。1982年初期のアイテムから1990年代、2000年代、そして現行に至るまで、そのアイテム数は数えきれない。マッシモ・オスティの哲学を振り返り、自分自身へのクリエイティブへと落とす、それが彼のクリエイションに対する挑戦的な姿勢なのかもしれない。

そしてマッシモ・オスティへの情熱の延長線上に生まれたのが、まさしく『GEEK OUT STORE』だ。レアなアーカイブの販売や友人たちとのポップアップイベント、さらには親交の深いVerdyとのコラボレーションなど、活動の幅は広い。また膨大なアーカイブと裏原ブーム時代の雑誌をインスピレーション源に、実験的なポップアップの仕掛けや、熱で色が変化するバンダナといった独創的なアイテムをリリースするなど、常にユニークで先進的なアプローチがなされている。

今回『Hypebeast』では、Chokkanへのロングインタビューを敢行。〈Stone Island〉への愛、『GEEK OUT STORE』への捉え方、これからのビジョンについても語ってくれた。実験的であり、失敗を恐れないというマッシモ・オスティの哲学は一体彼にどう反映されているのか。ファッションを超えたカルチャーとしての〈Stone Island〉、そしてそれを体現するひとりのコレクターの姿を追った。

アイスジャケットの存在を知ったときは、「まるで子どもが目を輝かせるような服を、大人が本気で作っているんだ」という印象を受けました

Hypebeast:『Hypebeast』読者に向けて自己紹介をお願いいたします。

Chokkan:『GEEK OUT STORE』を運営しているChokkanです。スクリーンプリントを中心に、さまざまな制作を行なっております。また、数年前にヴィンテージのStone IslandやC.P. Companyと出会ったことがきっかけで、自分の人生が大きく変わり、今に至ります。

Stone Islandを初めて知ったのはいつですか?またその時の印象についても教えてください。

Chokkan:多分2000年代中盤くらいで。当時働いていたアパレル会社の社⻑がよく着ていて、「変な服だな」と思って、その時は全然ピンとこなかったんですけど、見ているうちに「この服やばいな」って気づいて、そこから興味を持つようになりました。当時は、アパレルの生産管理の仕事をしていたこともあって、特に生地や仕様に対して強い関心がありました。中でもリフレクタージャケットや色が変わるアイスジャケットの存在を知ったときは、「まるで子どもが目を輝かせるような服を、大人が本気で作っているんだ」という印象を受けました。最初に手に入れたアイテムは記憶が曖昧だけど、薄手で透け感のあるガーメントダイの⻘いナイロンブルゾンか、緑のナイロンメタルのブルゾンのどちらかだったと思うんですけど。どちらもとても気に入って、ボロボロになって破れるまでよく着ていました。ジャケットのパターンにも興味が湧いて、1着は分解してしまい、今でもそのパーツがどこかに眠っているはず。

2025年で創業43年目となるStone Islandですが、特に好きな時代はありますか?またその理由についても教えてください。

Chokkan:マッシモ・オスティの時代の服ですね。1982年の初期から90年代半ばまでの間だけでも、まったく雰囲気の異なるアイテムが数多く存在していて、模索的な試みやユニークなアイデアも随所に見られる。基本的にヴィンテージアイテムは、当時の機能素材が経年劣化によって性能を失っていることが多いけれど、そんなことは気にならないほど、ただ「着てみたい」と思わせるかっこいい服ばかりでした。そもそもマッシモ・オスティの服は、彼の元々所有している服のアーカイブをマッシュアップし、そこに彼自身のアイデアを融合させて生まれたものが多いので、1着の中にすでに複数の服の要素が入り込んでいて、資料として見ても非常に面白い。自分の場合は、着ることだけでなく“知ること”も同じくらい大事だったので、たとえ着られないものでも資料として集めています。もう7年ほど集めているけれど、今でもよくわからない謎のアイテムが出てくるのが、この時期のStone Islandの面白さでもある。特に初期のデザインにはユニークな発想が詰まっていて、強く共感する部分も多いし、「自分ももっと面白いものを作らなきゃ」と思わせてくれる、そんな稀有な存在ですね。

過去のStone Islandのアイテムと現行のアイテムの違いをどのように見ていますか?

Chokkan:ヴィンテージにハマってからは、2000年代以降のシルエットが自分には少しタイトに感じられて、しばらくはあまり手に取ることがありませんでした。ですが最近は、2000年以前の雰囲気に近いシルエットのアイテムが増えてきて、自分にもしっくりとくるものが多くなってきたように感じます。特に、過去のアーカイブを引用しながら新しいアイデアを加えているようなアイテムには強い面白さを感じます。最近ですと、スキャンカモのジャケットは新しい発想と過去のディテールがうまく融合していて、とても気に入っています。また、MARINAのニットシリーズにも独特な加工が施されていて、「これ、どうなっているんだろう?」と不思議に思わされるような仕上がりになっています。そうした、今なお驚きや発見を与えてくれる服が作られていること自体、純粋に面白いと思います。

特に気に入ってるシリーズを3つ教えていただけますか?

Chokkan:

目次

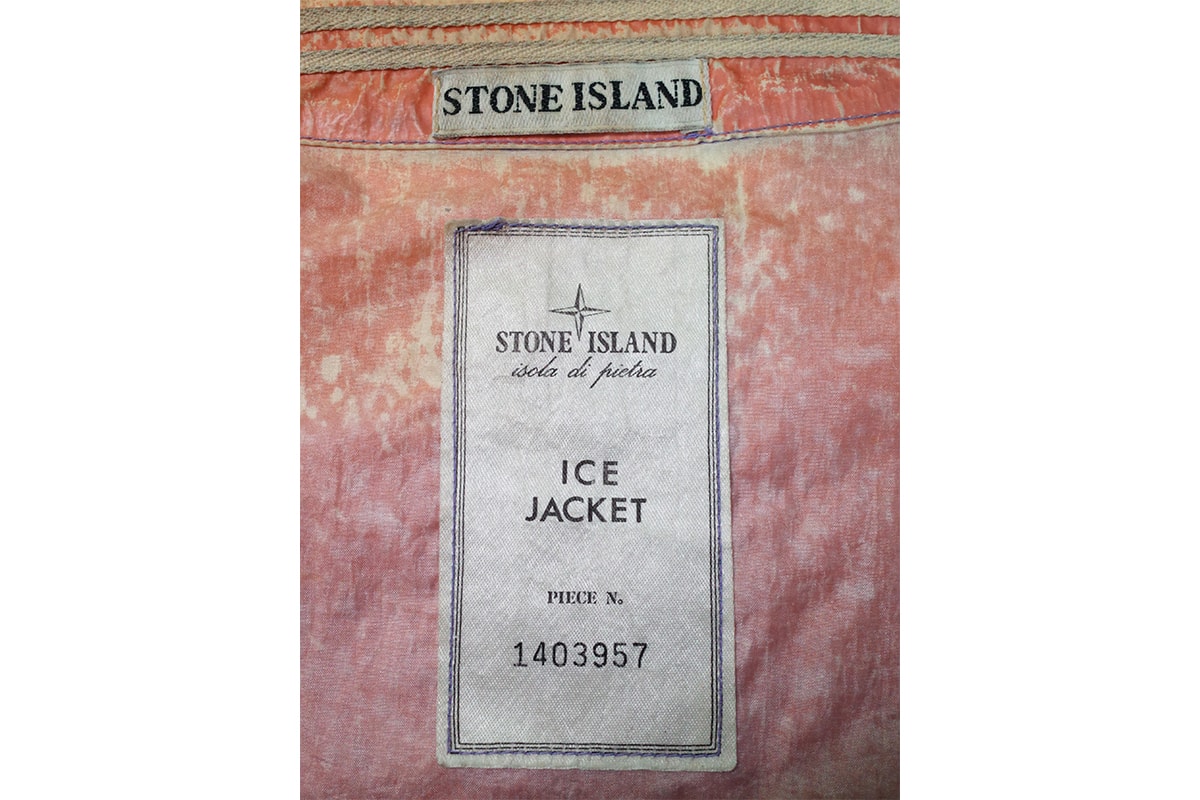

ICE JACKETシリーズ

Stone Islandを知った2000年代半ば頃から、ずっと憧れていたシリーズでした。 特に自分はスクリーンプリントをやっていることもあって、迷彩柄のプリントが施されたICE CAMOのシリーズを見た時に、「これだったら自分でも再現できるんじゃないか」と思って。一時期は集中的に買い集めていたこともあります。ICE CAMOはプリントで表現されていて、インクの特性から経年によって機能が失われてしまっているものも多い。最初は、そういった機能が劣化するということを全く考えていなかったから、届いたアイテムの色が変化しないのを見て、温めたり冷凍庫に入れたりを繰り返していました。結局、機能していないんだと納得するまでに1週間ほどかかりました(そう思いたくなかったのもあって、なかなか認めたくなかった)。ICE CAMOはシーズンごとに色が変化する温度が違っていて。特に秋冬シーズンのものは、かなり低い温度にならないと変化が出ないものも多くて、それもまた面白いと思いました。最初は、色が変わらないアイテムにはがっかりもしたけれど、機能していない色の抜けてしまった服にも独特のかっこよさがあって、シリーズとしてやっぱり完璧だと思っています。

Isola di Piteraシリーズ

1982年〜1984年くらいまでの、Stone Islandの初期のタグが使われていた頃のアイテムたち。このシリーズを最初に知ったとき、自分の中にあったStone Islandのイメージとはまったく違っていて、とてつもない衝撃を受けました。とにかく狂ってるなって(笑)。配色の変化も印象的で、1982年のファーストコレクションではカラフルな配色だったのが、1983年には白一色にリフレクターを取り入れたデザインが登場したり。とにかく一癖あるような不思議なデザインの服が多くて、今では左肩が定番になっているウィンドローズの配置も、当時はさまざまな位置に付けられていました。その配置も、まだベストな位置を模索していたのか、あるいはアイテムごとのデザインに合わせて変えていたのか……。そうやって想像するのもこのシリーズの面白さだと思っています。服のコレクターが多い日本において、なぜStone Islandのヴィンテージが手付かずだったのかは今でも不思議です。

Serie100シリーズ

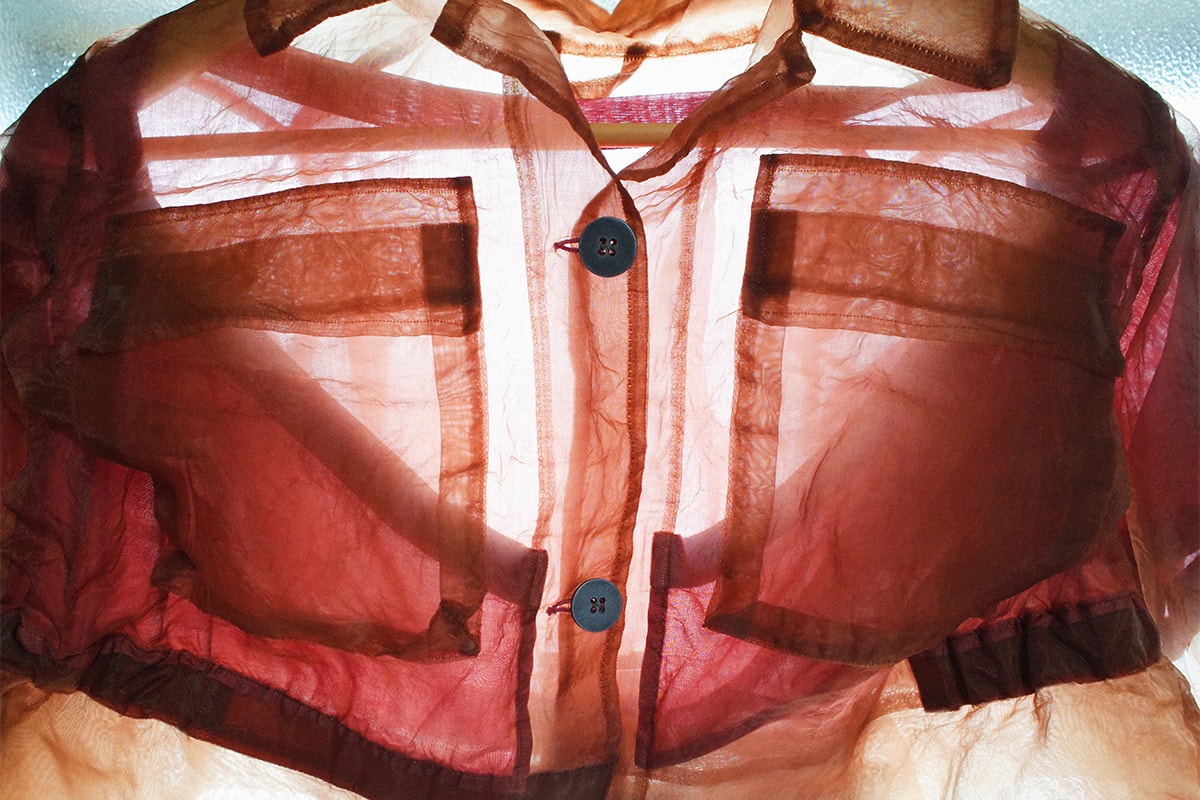

最近になって気になって集めていたSerie100っていうシリーズで。ポール・ハーヴィー(Paul Harvey)っていうマッシモ・オスティの後に就任したデザイナーが手掛けていたウィメンズウェアのラインです。まだ集めはじめたばかりで数は多くないんですけど、近年手に入れたアイテムの中では最も衝撃を受けたシリーズだったので、今回3選の中に選んでいます。Stone Islandが得意とするガーメントダイによる縮絨加工をうまく活かしながら、ウィメンズデザインへと落とし込んでいて、メンズとはまったく異なるエレガントさがあるように思えました。デザイン性もめちゃくちゃいいし、テクニカルだし。ぜひ今やってほしいなって思いますね。

ちなみに過去のウィメンズはどういったアイテムがありましたか?

Chokkan:過去のウィメンズコレクションでは、二重に重ねたメッシュ素材や、ガーメントダイによる生地の縮絨を活かして生み出した独特のシルエットで非常に細身でシャープなラインを構築していました。さらに、うねりを感じさせるテクスチャーや、裏地をインサイドアウトにして外側にリフレクターのシームテープをあしらい、表地のメッシュ生地からリフレクターを透かす仕様だったり、テクニカルな要素とデザイン性を両立させたアイテムが多く見られました。このアプローチ以外にもStone Islandが誕生した初期の1982~83年頃には女性誌にも登場し、『Olive』や『anan』といった当時の雑誌にも掲載されていました。 当時は女性にも向けて提案されていたみたいで、サイズ感の小さいモデルも展開されていたのです。そうした点からも、非常に新鮮で先鋭的な取り組みだったといえます。

そうだったんですね。当時からそんな実験的なウィメンズアイテムが展開されていたとは驚きです。

Chokkan:実際ヴィンテージを集めていて、「これ女の子の方が似合うだろうな」みたいなのも多いですね。

これまでStone Islandのアイテムを多く見てきたかと思いますが、それ以外に興味があるブランドはありますか?

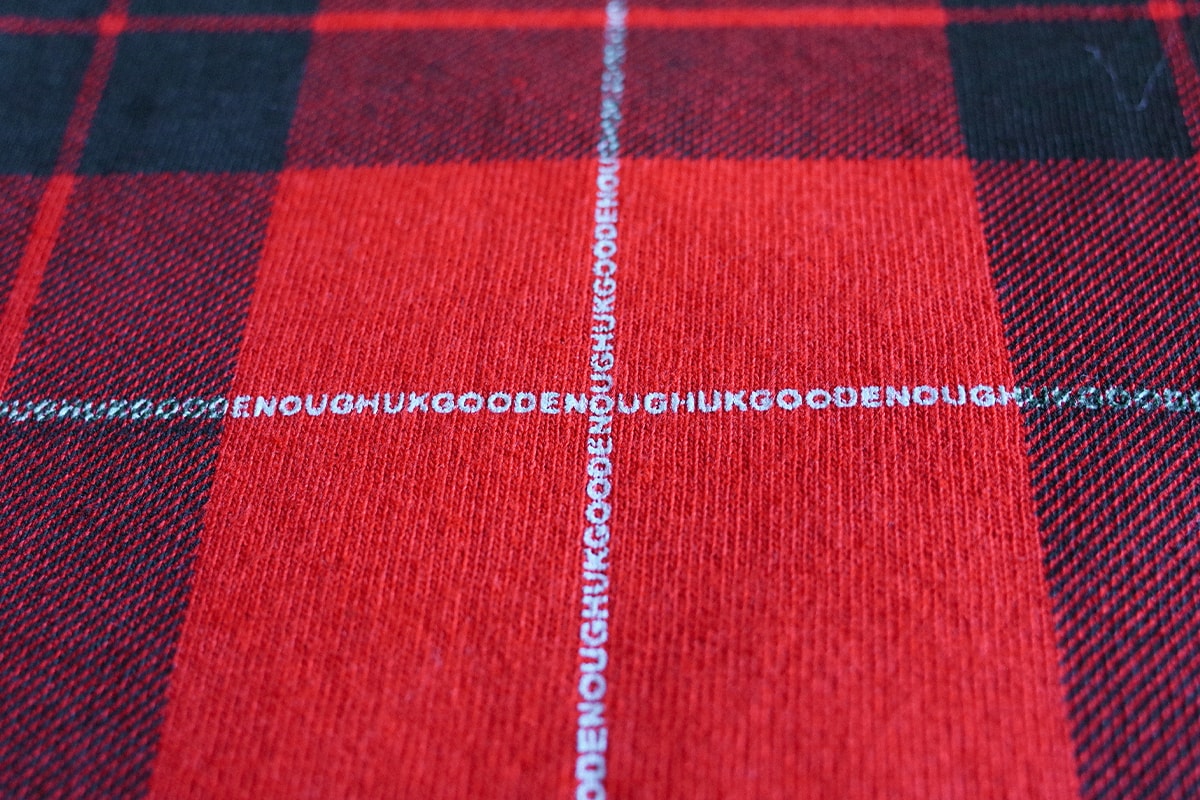

Chokkan:現行のブランドでは、Supreme、CEASE、PHINGERIN、C.E、always what you should doに関心があります。また、友人が手がけるアイテムを見ることも多く、そこから刺激を受ける機会も少なくありません。古着に関しては、GOODENOUGH UKのオールオーバープリントシリーズを集中的に収集しています。そのほか、特徴的なプリントや迷彩柄のアイテムにも自然と目がいってしまいますね。さらに、プロゴルファーのジャンボ尾崎氏や、その兄弟が1990年代に展開していたウェアについても、手に取りやすい価格帯のものがあれば購入しています。基本的には、すでに価値が確立されているものよりも、まだ評価が定まっていないアイテムを探すほうが面白いと感じています。ブランド名そのものよりも、プリントや柄、ディテールといった要素を軸にリサーチすることが多いです。

ファッション以外の面で、音楽やアートにおいて好きなアーティストはいらっしゃいますか?

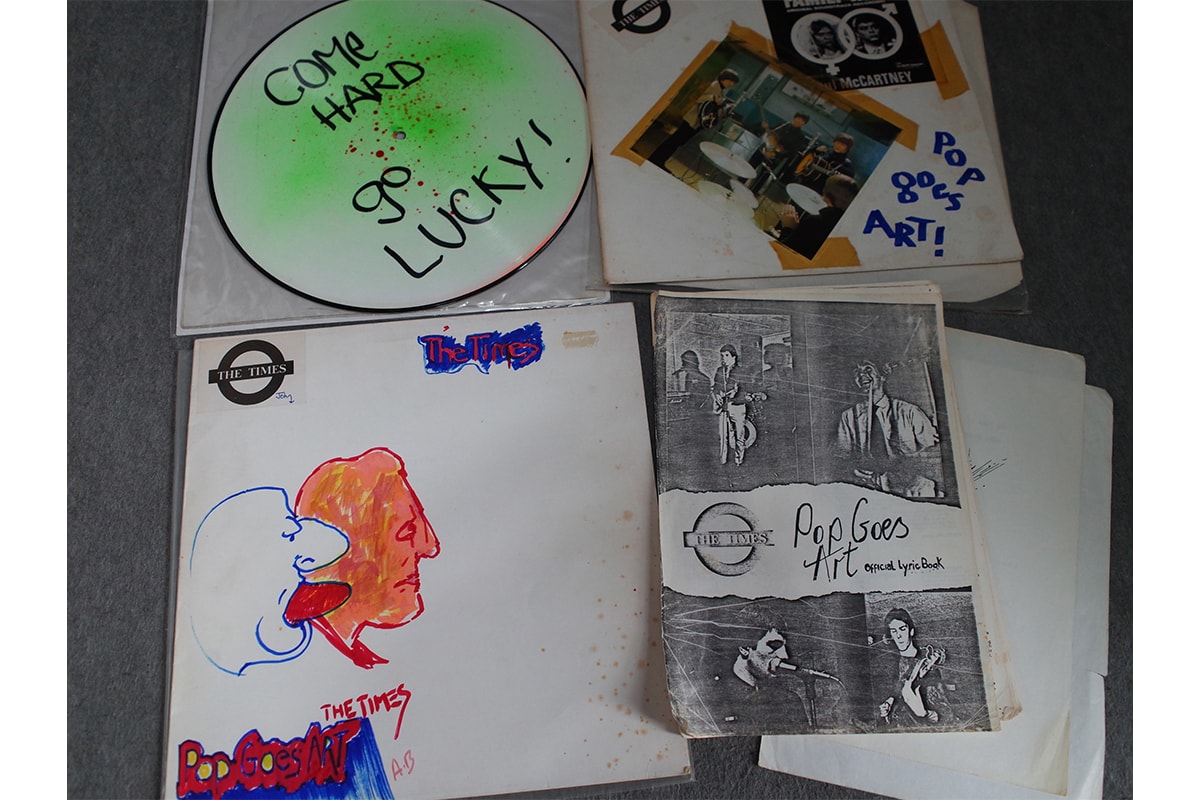

Chokkan:アーティストだと、アル・ホワイト(Al White)っていうスコットランドのアーティストとかは好きですね。それこそStone Islandのシャドープロジェクトで、後半の方で絡んでいたりとかして。『gallery commune』を通じて一緒に仕事をする機会もありました。その時作品も購入させていただいたり、元々ZINEとかも買ったりしていましたね。あとは、ブライアン・ブローマース(Brian Blomerth)っていうLAのアーティストです。すごいサイケデリックな絵を描くんですけど、それこそStory mfg.とかでもグラフィックをやったりしていて。彼のTシャツが出る度に、大体買っていました。音楽の面だと、DYGL(デイグロー)ってバンドが好きです。音楽ももちろんですが世の中に対する姿勢も含めて好きです。昔から好きで、以前に彼らのポスターをシルクスクリーンで作ったり、最近も『Just Another Day』のMV用にプリントしたファブリックを提供したりしています。あとは、The Times(ザ・タイムス)という1970年代のイギリスのバンドにかなり影響を受けています。エドワード・ボール(Edward Ball)という人の音楽プロジェクトで、この人は1970年代にTelevision Personalities(テレヴィジョン・パーソナリティーズ)のメンバーでもあるんだけど、そのTVPのダン(Dan)とインディーレーベルを立ち上げたり、とにかく初期はDIYなノリが強くて面白いです。音楽性も初期はパンクやモッズ・リバイバル的な要素が多分にあるのだけど、1990年代はマンチェスター的な方向にいったり、非常にイギリス的なバンドです。1stアルバムは手書きだったり、ステンシルだったりでデザインしたDIYジャケットで全部違う。タイトルの『Pop Goes Art』という言葉にも強く感銘して、今でも胸にその言葉を胸に刻んでいます。あとエドワード・ボールは、オアシス(Oasis)を見出したレーベル Creation(クリエイション)の初期メンバーで。主宰しているアラン・マッギー(Alan McGee)とは古くからの友人で精神的な支柱でもあった人物だったりします。他にもMy Bloody Valentine(マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン)、Primal Scream(プライマル・スクリーム)など数多くの有名なバンドを見出した側の人なのだけど、彼のThe Timesはいつも影に埋もれている。そんなところも含めて好きだったりします。1970年代のパンクは好きで、いまでもよく聴いて気合い入れたりしてます。

マッシモ・オスティの哲学の中で、自分の価値観と特にシンクロする部分はありますか?

Chokkan:一番共感するのは、“失敗を肯定する姿勢”ですね。Stone Islandを象徴する哲学のひとつでもありますが、生地をつくる過程で何度も実験を重ねて、たとえ失敗してもそのフィードバックを次につなげ、新たなアイデアに昇華していく。そのプロセスにすごく惹かれます。また、オスティの仕事にはどこか“コラージュ的な発想”もあると感じています。既存のデザイン要素を全く違う場所に配置したり、必ずしも機能性と直結していない違和感を、あえてデザインとして落とし込む。その視点はとてもユニークで、自分自身もグラフィックやプリントを探す時の感覚と重なる部分があります。さらに、新しい素材や表現を探し続ける姿勢も共鳴しますね。常に未知の可能性を求める姿勢は、自分の価値観ともリンクしていると思います。

Stone Island以外の領域で、集めていたものなどはありますか?

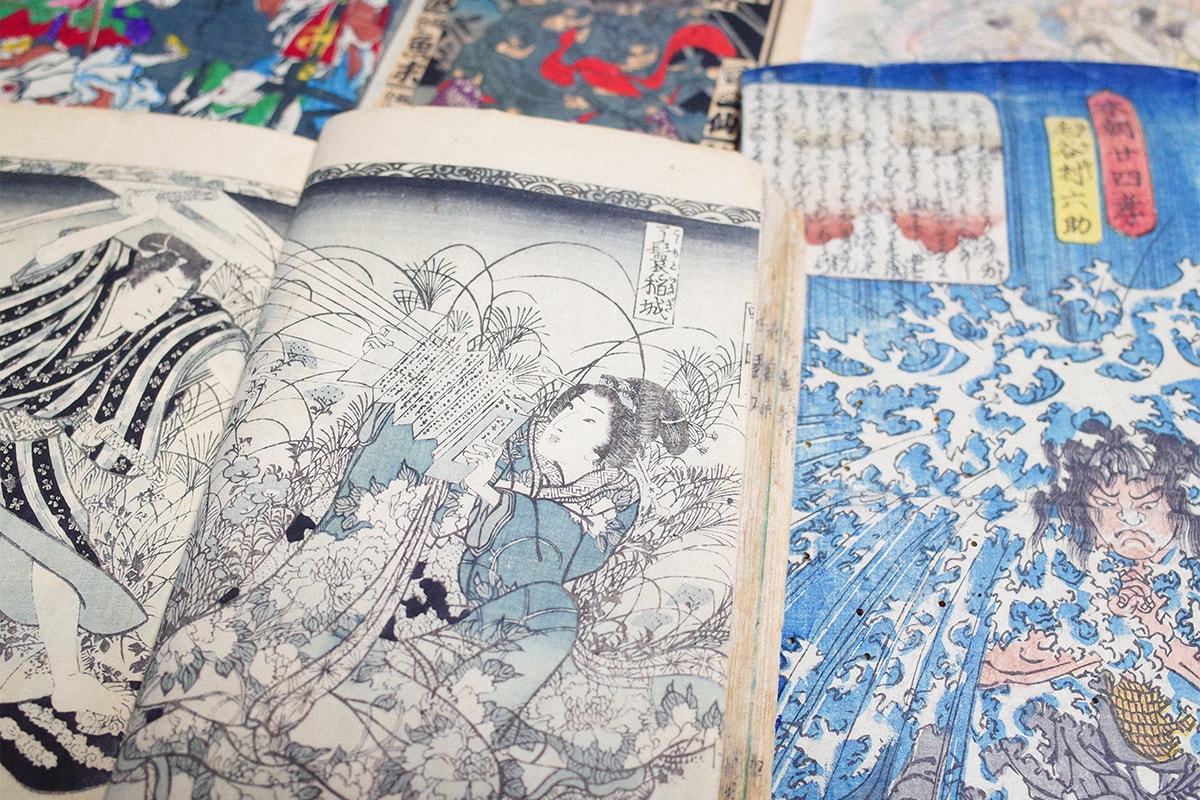

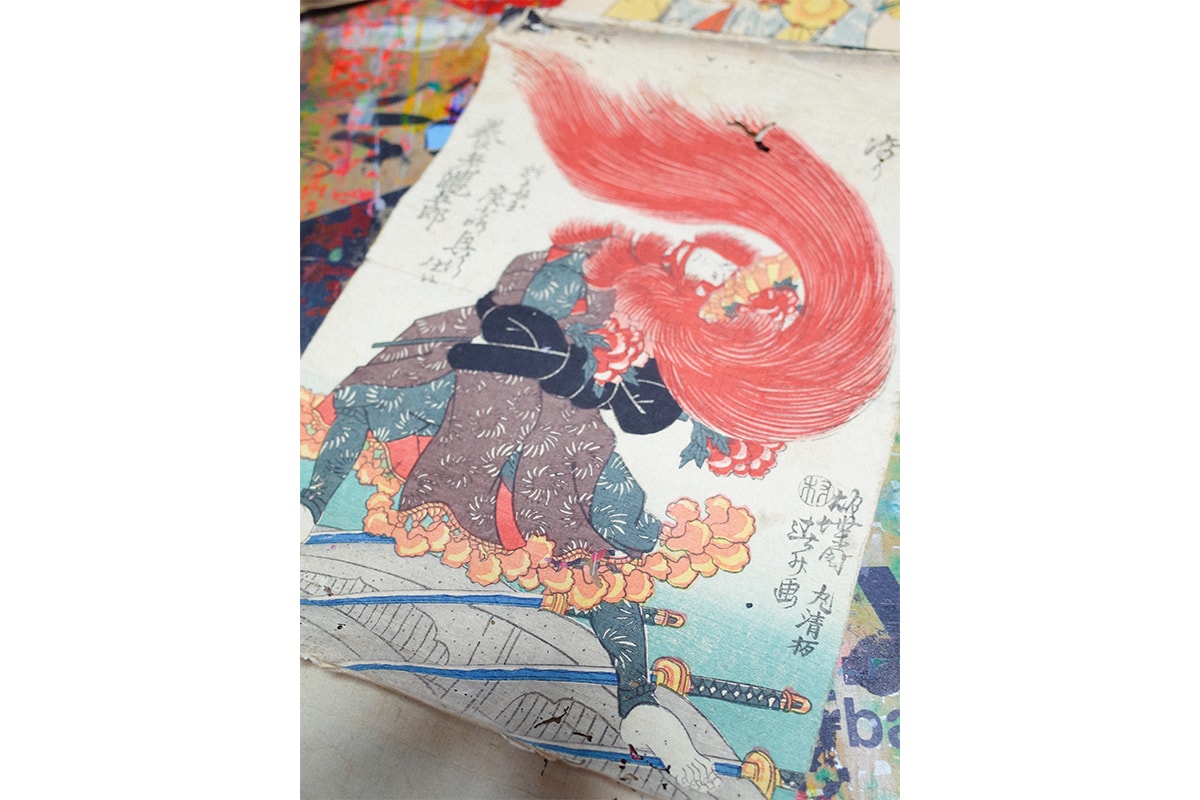

Chokkan:その時々で一気にハマって、しばらくすると飽きて次に進むことが多いので、興味の対象はけっこう幅広いと思います。そういう気質もあって、Stone Island等の収集は、これまでで1番深くハマった分野でした。ですがそれ以外だと江戸後期〜明治に至るまでの木版画を集めていました。

河鍋暁斎や月岡芳年、歌川国芳といった作家の木版画を探して回っていたこともあります。木版画はシルクスクリーンと似た表現技法で、刷り方や重ね方によって多彩な表現ができる点がとても面白いと思いました。エンボス加工や部分的に艶を出す加工など、紙の特性を活かした創意工夫もあり、そこも魅力でしたね。何よりも、木を彫って版をつくり、これほど細かい図案をすべて手作業で仕上げていることに強い衝撃を受けました。そして、それが当時においてはごく普通のことだったという点にも驚かされました。漫画っぽいデザインに落とし込んでいたりとか、構図が面白かったりとか。さらに、100年以上前の作品でありながら、2,000円とか3,000円で買えるので、今の服よりもずっと手に入りやすいという事実もあり収集していました。

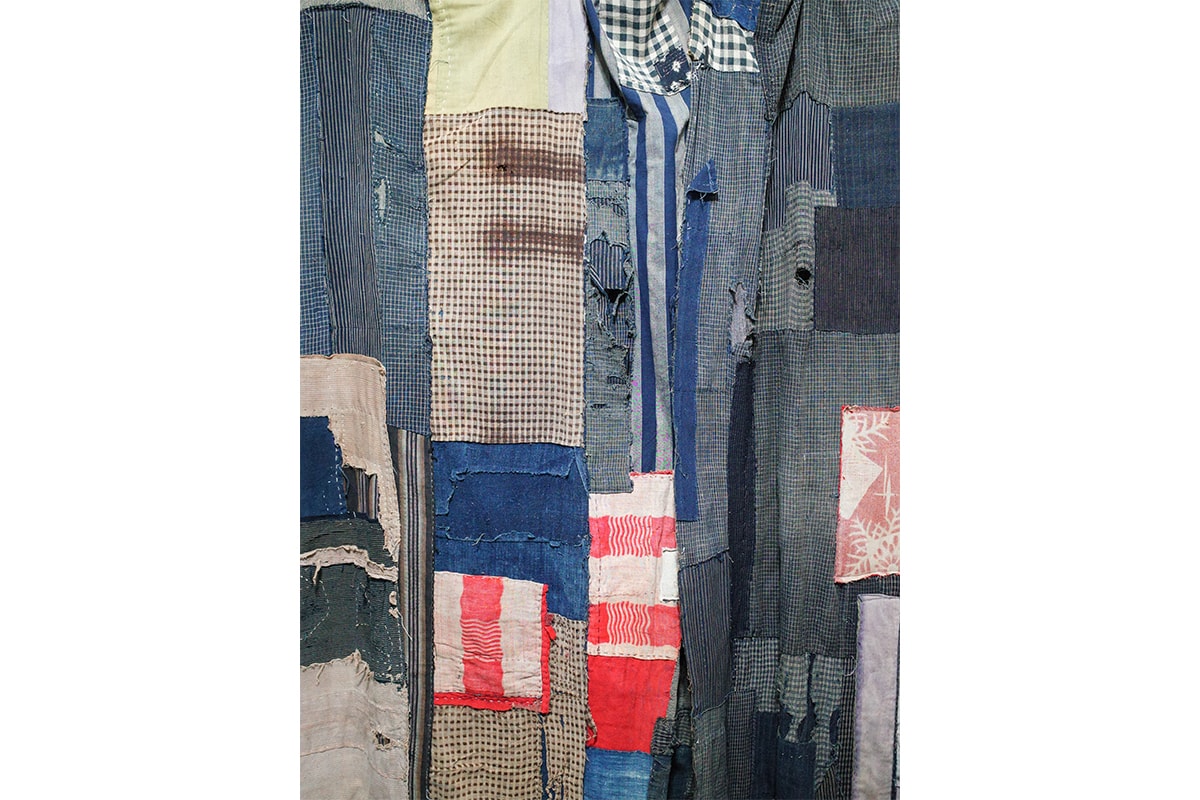

あとは襤褸(ぼろ)や昔の作業着ですね。Stone Islandを古着として集める以前に、“古いものを買う”という意識で最初に手にしたのが襤褸でした。きっかけは、たしか2013年頃にLOUIS VUITTONが襤褸をテーマにした発表をした前後だったと思います。その影響で興味を持ち始めたのか、それとも以前から日本の古布について調べていたのかは正確には覚えていませんが、初めて襤褸を見たときには「クラストパンツの日本版がここにあったのか」と衝撃を受けました。自分はクラストやハードコアといったカルチャーには触れていなかったので、「自分が買うものではないのかな」と思ったのですが、日本の昔の文化が海外のストリートカルチャーとリンクしている感覚が面白く、惹かれました。襤褸はもともと、貧しい暮らしの中で服をつぎはぎして着続ける庶民的な文化です。当時は恥ずかしいものとされていましたが、現代ではファッションとして価値が認識されるようになりました。時間を経て価値が変わるという点も、自分にとって面白く感じるところです。

服やプロダクトに対して「語る」ことの重要性についてどう思いますか?

Chokkan:昨今の古着屋やメルカリ、ヤフオクなどを見ていると、「服について語ること」に対して少し負の印象を持つ場面が増えてきました。販売価値を上げるためだけに付け加えられたような情報や物語が多く、本質的な部分、その服自体が持っている魅力や構造には、あまり目が向けられていないように感じます。古着屋の商品説明などでも、服そのものについて語る前に、そのブランドの歴史や立ち位置など「権威的な価値」を強調するような説明に偏っている印象があります。服のディテールや、なぜ面白いと思えるのかといった部分よりも、先に「価値がある理由」が語られてしまっている印象を受けることが多いですね。自分がポップアップを始めた当初は、まだあまり知られていない存在だったから、服について深く語ることで、その魅力に気づき、興味を持ってくれたり、どハマりしてくれる人が実際にいた。でも、古着ブームのようなものがやってきて以降、いつの間にか「語りの主軸」が魅力よりも“価値”に置き換わってしまった気がします。だからこそ、自分自身もポップアップでヴィンテージの販売をほとんどしなくなっていった。それでも、本来は服について語ること自体にはとても肯定的な気持ちを持っています。ただ、その語りが“売るための装飾”ではなく、“服と人との距離を縮めるもの”であってほしいと思っています。

今後のStone Islandのプロダクトに期待することはありますか?

Chokkan:個人的には、アーカイブ的な要素を含んだプロダクトには強く惹かれるものがあります。けれど同時に、これまで見たことのないような無茶苦茶な生地や加工に、デザインが融合した新しい表現にも大きな期待を持っています。今期のプレビューを拝見した際にも、「これプリントなのか転写なのか?」と、友人たちと話し合いながら見ていました。そうした会話が自然と生まれてくるような、実験的で想像を超えるプロダクトにこれからも出会えることを楽しみにしています。あとはハイテクに限らず、ローテクの中で印象に残るアイテムも出たら嬉しいなとかは思います。あとは自分もアイデアを提供できたら嬉しいですね(笑)。

もしアイデアを提供できるとなった際に、やってみたいことはありますか?

Chokkan:色の変化やリフレクターに加えて、織りなども組み合わせられたら面白いなと思っています。現在はプリントをメインにしているので、ある意味では平面的な表現が中心です。ですが、生地の編みの段階から取り組むことができれば、より立体的なプロダクトを生み出せるのではないかとも感じています。そうした取り組みを実現するには大きな環境が必要になるので、いつかそういう場で挑戦できたらいいなと思っています。

『GEEK OUT STORE』は、できるだけ“わかりにくいもの”にしておきたいと思っています

GEEK OUT STOREを始めたストーリーと背景について教えてください。

Chokkan:2017年に『IDEAS FROM MASSIMO OSTI』という本と出会い、そこからヴィンテージに興味を持ちはじめました。最初は軽い気持ちで、参考資料として1冊手に取っただけだったと思います。服を作るうえでのサンプルとして見てみよう、くらいの感覚でした。けれど、気づけば2年間、ただひたすらに服を買い続けていました。1着買えばさらに気になり、「次はどんな変わった服なんだろう」と興味が尽きることはありませんでした。結果として2年が過ぎ、集まった服は120着を超え、当時働いて得たお金のほとんどを購入に費やしてしまいました。ただただお金を使って服を集める人になってしまって。自分自身が何をしたいのかもわからなくなり、迷子のような感覚に陥ったのです。そんなときに、自分の立ち位置を見直そうと思い立ち、考えついたのが『GEEK OUT STORE』というアイデアでした。一番最初に意識したのは、ヴィンテージやアーカイブという言葉を使わないこと。次やる時に、飽きていたら嫌だなと思って。そこで「1番いい言葉ないかな?」と思った時に、自分が「好きなことに関してはペラペラ話すことができる」ということに気づいて、そのオタク的な面も含めて“GEEK”という言葉を使うことにしました。これだったら自分が今ハマっていることを、その瞬間瞬間でアウトプットできるなと思って。『GEEK OUT STORE』は単なる販売ではなく、「自分がその後どんな行動を取るのか」を観察するための試みでもあります。

どのような目的・コンセプトでこの母体を運営していますか?

Chokkan:『GEEK OUT STORE』というプロジェクトには、あえて明確な目的やゴールを設定しませんでした。来てくださるお客さんという“変数”によって、自分自身がどう変化していくのか、その流れに身を委ねてみようと思っていたのです。ポップアップストア自体は、「自分が本当に行きたい理想的なお店」をイメージしていました。最初の開催では、ヴィンテージのStone IslandやC.P. Companyが日本で一番揃っていて、その服の年代や知識を共有し、魅力をしっかり伝えられるような場所にしたいと考えていました。たとえそのブランドを知らなくても、買うつもりがなくても、服そのものの面白さが伝わり、楽しんでもらえるような空間。そして、好きな人たちの間で自然にコミュニケーションが生まれ、そこからコミュニティが育っていくような場になればいいという思いでスタートしました。

『GEEK OUT STORE』を知らない人にどのように説明しますか?

Chokkan:正直なところ、あまり積極的に多くの人に知ってほしいとは思っていません。いわゆる“お客さん然とした人”がどんどん増えていくことも、あまり望んでいないのです。だからこそ、『Instagram』のアカウントには、“不親切なお店”と表記しています。『GEEK OUT STORE』という名前をつけた時点で、常にその時々で変化していくことを前提にしていました。そのため、この店を一言で説明することはとても難しく、明確に定義するつもりもありません。むしろ、できるだけ“わかりにくいもの”にしておきたいと思っています。その曖昧さや捉えにくさの中にこそ、面白さがあると考えているからです。

これまでのポップアップについて教えてください。

Chokkan:1回目のポップアップは、先ほど述べた通り“自分探し”と、Stone IslandやC.P. Companyのヴィンテージ販売を目的に開催しました。1970年代のアイテムから2015年頃までのものを中心に、約120点を販売。併せて、年代考察やアイテム紹介をまとめたZINEや、HEAT REACTIVEインクを使用したオリジナルTシャツも展開しました。それこそ一番最初に来たお客さんが、『The Archivist Store』オーナーのサミ(Sammy)でした。後から知ったのですが(笑)。

2回目のポップアップでは、1回目で知り合ったozzysvisionをゲストに迎え、彼のセレクトによる服や靴も販売しました。自分は1970年代〜2000年代初頭の服を中心に約80着、新しいZINEとTシャツも用意しました。ozzysvisionのピックによるArc’teryxやStone Island、C.P. Company、NikeのCONSIDEREDシリーズなども一挙に販売したため、非常に充実した内容になりました。また、その当時よく一緒に作っていたVerdyくんにデザインを依頼したスウェットを、スーベニアとして30枚販売しました。会期途中からの販売でしたが、スーベニアという意味を大切にしたかったため、しっかり店を見てくれた人にだけ販売し、最終日まで在庫が残るよう調整しました。そしてこの2回目のポップアップには『BLUE ROOM』や『SUMMER OF LOVE』のメンバー、『SABUKARU ONLINE』のチーム、balの蒲谷さんなどさまざまな人が遊びに来てくれ、そこから新たな動きが始まりました。あとその時には気づかなかったのですが、Nikeやadidasのデザイナーの人も来場していて、数年後に仲良くなったりもしました。このポップアップを通じて、自分だったらポップアップのために並びたくないし、せっかく行ったのに目当てのものが無いという状況も嫌なので、「行きたいお店」というのを再意識していましたね。

3回目は、『BLUE SUMMER』の一角にて開催しました。『Instagram』上で見えていたStone IslandやC.P. Companyのヴィンテージと裏原宿の服との相性を意識した内容にしました。ポップアップ直前の週には、『SABUKARU ONLINE』にてPRを兼ねた『GEEK OUT STORE』の記事も公開されました。販売アイテムは、ヴィンテージ約50点と新しいZINE、そしてこの頃から生まれ始めていたHEAT REACTIVE BANDANAの『BLUE SUMMER』別注カラーも展開しました。

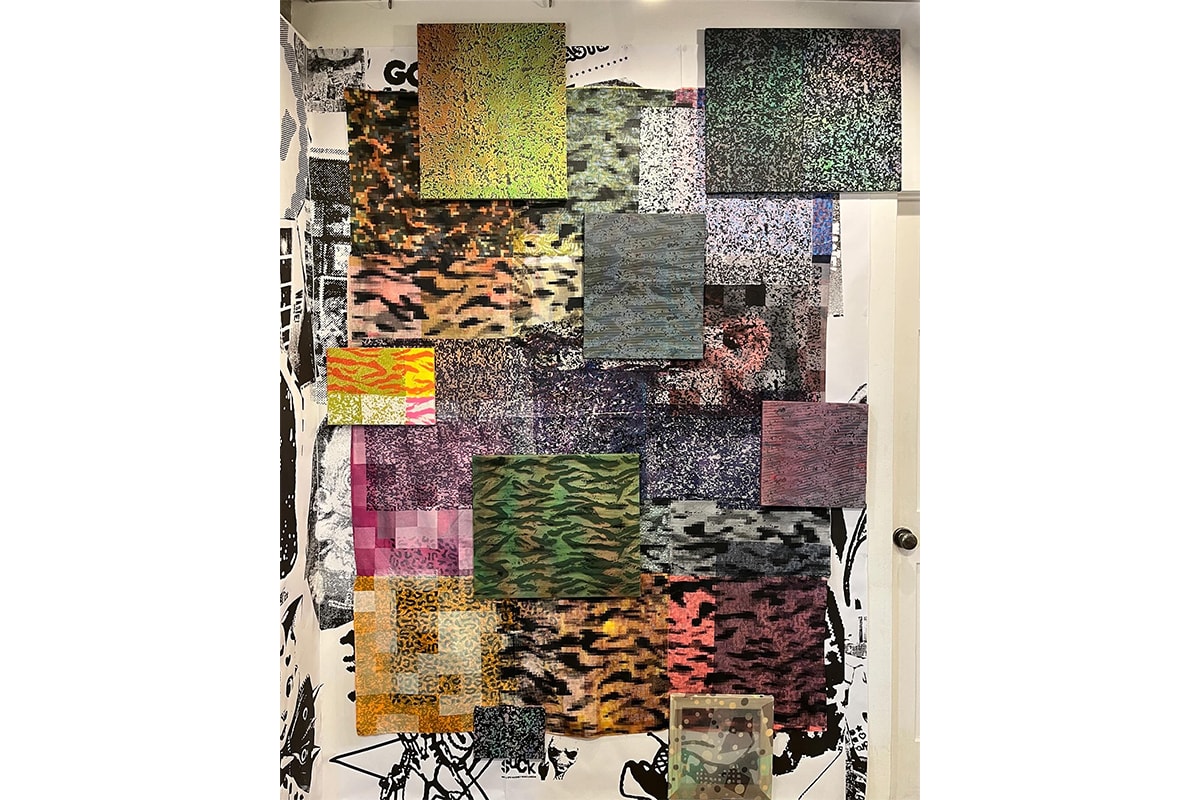

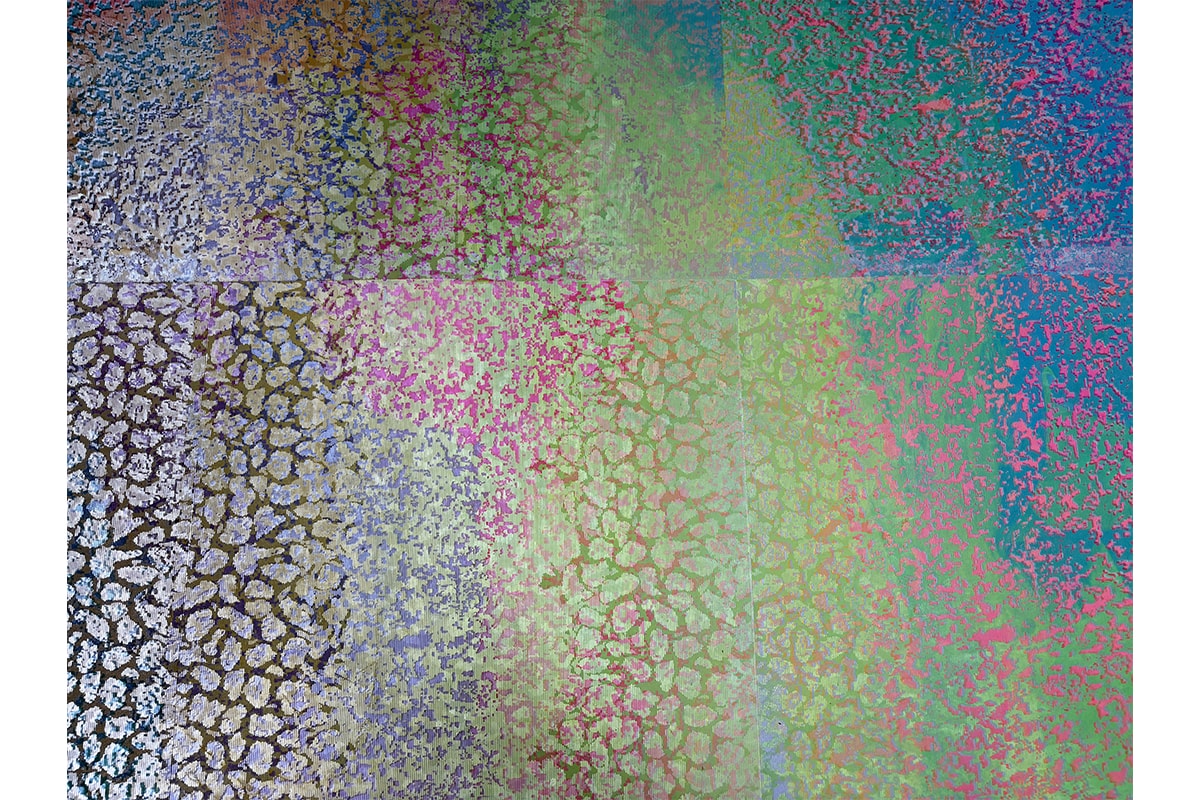

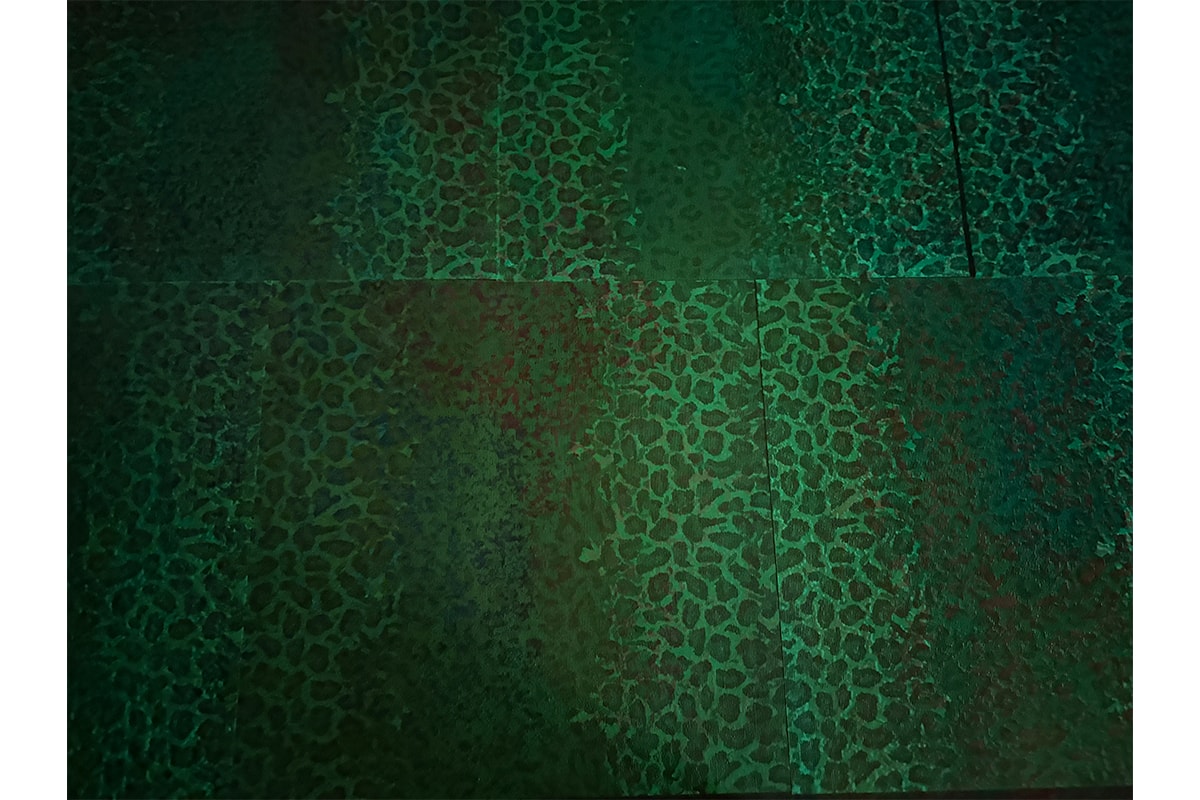

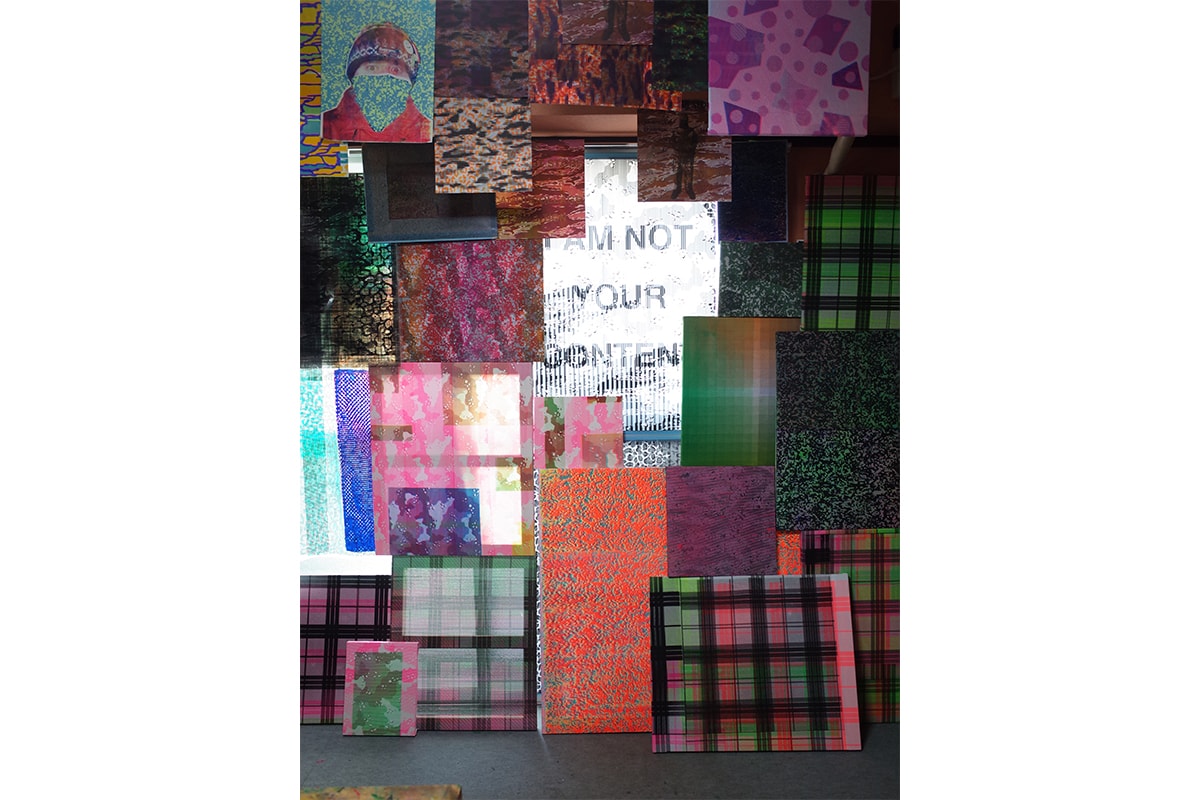

4回目以降は、他の人もやり始めたというのもあり、ヴィンテージや“価値”というものに対して少し懐疑的な気持ちが生まれはじめ、距離を取りながら活動を続けていました。そこでバンダナから派生したさまざまなアイテムを制作するようになり、展示という形式をとりながら、ファブリックにプリントした作品や迷彩のコラージュ作品、ワンオフピースなどを販売しました。

以前ChokkanさんのZINEを拝見した際に、SNSについて言及されていたように感じました。『Instagram』などの SNSをどのように捉えていますか?

Chokkan:2020年、最初のポップアップストアを開催して以降、『Instagram』に本格的にハマるようになりました。organiclab.zipなどのアカウントを教えてもらったことをきっかけに、ムードボード的な投稿や海外のコレクターたちとの交流が一気に始まりました。投稿の中には、Stone IslandやC.P. Companyだけでなく、昔のNikeや珍しいスニーカー、裏原系、そして今で言う“Y2K”と括られるような服まで含まれていて、明確に言語化はされていませんでしたが、たしかに“ストリート”としての空気が『Instagram』の中に存在していると感じました。特に面白かったのは、ハッシュタグを使わなくても、ムードだけでつながっていく感覚があったことです。コレクション写真をただ投稿するだけでも、オタク的な感覚を持った人たちは自然と気づいてフォローしてくれたり、DMで連絡をくれることが増えました。Stone IslandやC.P. Company、スニーカー関連の仕事をしている海外の方たちも、『GEEK OUT STORE』や自分の個人アカウントをいち早く見つけてくれたように思います。投稿を通じて、コメントやDMなどで交流が深まり、フォロワー数というよりも“面白いアカウントを友達と共有する”という感覚が自分の周辺で広がりました。表に見えるいいねやシェアだけでなく、DMという裏側で行われるコミュニケーションが当時の『Instagram』の面白さだったと感じています。この時期に気づいたのは、本当に自分が面白いと思っているものを発信していれば、深く探っている人たちには必ず届くということです。だからこそ、SNS上での過剰な宣伝や無理なバズ狙いは、自分にとって本質的ではないと感じるようになりました。世の中やSNSが“数こそが正義”という風潮に傾く中で、これは自分にとって非常に重要な発見でした。そうした気づきから、できるだけバズからは距離を取り、本当に届けたい人たちにだけ届ける方法を意識するようになりました。特に「色が変わるバンダナ」を作り始めた頃は、その意識がさらに強くなりました。

色が変わるという現象は視覚的に魅力的ですが、同時に“ウケ狙い”としても消費されやすいからです。そのためリール動画を投稿する場合でも、無闇に拡散されないように複数画像投稿の形にするなど、拡散のコントロールを意識していました。他のアカウントが自分のバンダナを使ったリールでバズったときには、タグ付けやメンションを消してほしいとお願いすることもありました。あえてバズに乗らないことで、文脈からかけ離れたフォロワーが増えるのを防ぎたかったのです。コロナ禍の期間は、『Instagram』を通じた海外との交流が大きく広がった時期でもあり、その中に見えた流れがとても面白かったです。そして、そのオンラインでのつながりが、実際に対面できるタイミングに来ていると感じ、2023年1月のパリファッションウィークへ行くことを決めました。まだ人の移動が少なかった時期に、『Instagram』でつながっていた人たちと実際に会って話すことが、次の何かにつながると思ったからです。パリに着くと、想像通り話が早く、気になっていたショップを訪ねたときに「GEEK OUT?」と声をかけられるような場面もあり、オンラインとオフラインが交差する瞬間を実感しました。2023年あたりから、『Instagram』上での交流が実際の動きにつながるようになり、2024年には、それまで匿名的に活動していた人たちが表に出て、大きな舞台で活躍し始めたと感じています。

SNSは便利なツールですが、「数がすべて」という価値観が強くなりすぎる傾向もあります。例えばフォロワーで言えば、元々コレクターとして自分を見つけてくれた人たちは、今のものづくりに対して文脈を理解してくれます。それに対して、「色が変わるバンダナって面白い!」というだけでフォローしてくれる人たちは、文脈とは無関係に、ただの面白アカウントとして自分を消費してしまいます。フォロワーという数字の中には、自分と向き合ってくれる人もいれば、ただ通り過ぎるだけの人もいます。本来であれば、好みや価値観によって「かっこよさ」が担保されていたものが、数だけで評価されるようになることに対しては、少し距離を置きたいと感じています。だからこそ、今の自分の『Instagram』の使い方は個人的にとても面白いと思っていますし、気に入っています。『GEEK OUT STORE』では、「お店なのか、コレクターなのか、ヴィンテージセラーなのか、それともブランドなのか」といった単一的な枠に収まらないよう、その時々でスイッチしながら投稿しています。単純な一言で説明されてしまわないためのひとつの工夫でもあります。また、プライベートアカウントでは、自分の実験的なプリントやアイデアなども投稿しており、まだ自分でも良いのか分からないようなものも含まれています。しかし、そうやって投稿することで、自分が信頼している人たちからフィードバックをもらえるのが大きな収穫です。自分の視点ではよくわからなかったものに、メンターのような存在から新しいレイヤーが与えられることも多く、そこから新しいアイデアが生まれることも少なくありません。SNSは、自分にとって新たな視点を与えてくれる重要なツールである一方、油断するとあっという間に消費されてしまう危うさも持った存在だと思っています。

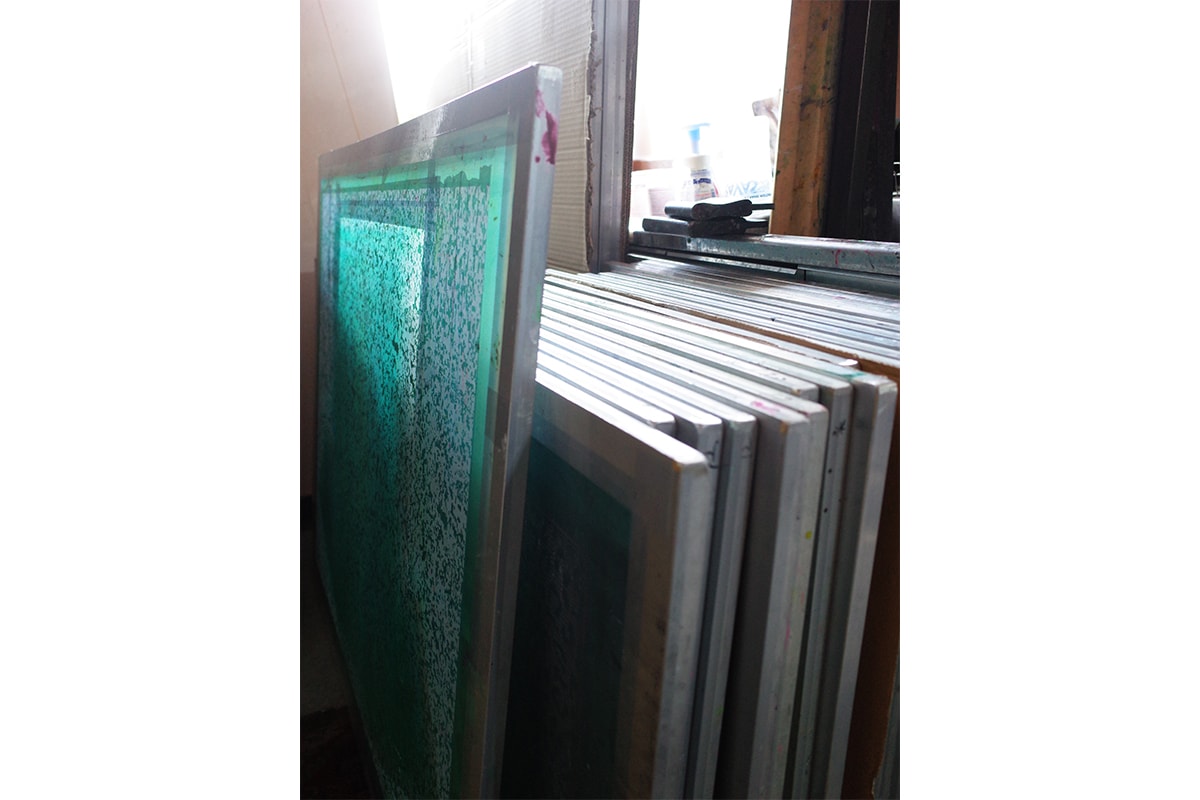

『GEEK OUT STORE』で展開しているアイテムに使われているスクリーンプリントの技法は、どのように習得されましたか?

Chokkan:最初にスクリーンプリントを体験したのは、文化服装学院に通っていた頃で、作品づくりのためにTシャツくんを使ってみたのがきっかけでした。その後、パンク=“DO IT YOURSELF”というステレオタイプなイメージから、友人にスクリーンの自作方法を教えてもらい、そこからのめり込んでいきました。以来、20年近くほぼ独学でずっと続けています。Stone IslandのICE CAMOと出会ってからは、色が変わるインクやその他のエフェクト系インクに興味を持つようになり、それらをいかに効果的に活かせるか、ひたすら試行錯誤を重ねてきました。もともと性格が大雑把なところもあるので、工場的な正確さを求めるプリントよりも、自分の中で新しいアイデアとして取り組む実験的なプリントに、自然と惹かれていったのだと思います。

Stone Islandのアイテムからインスピレーションを受けてChokkanさんのクリエイティブに昇華することはありますか?

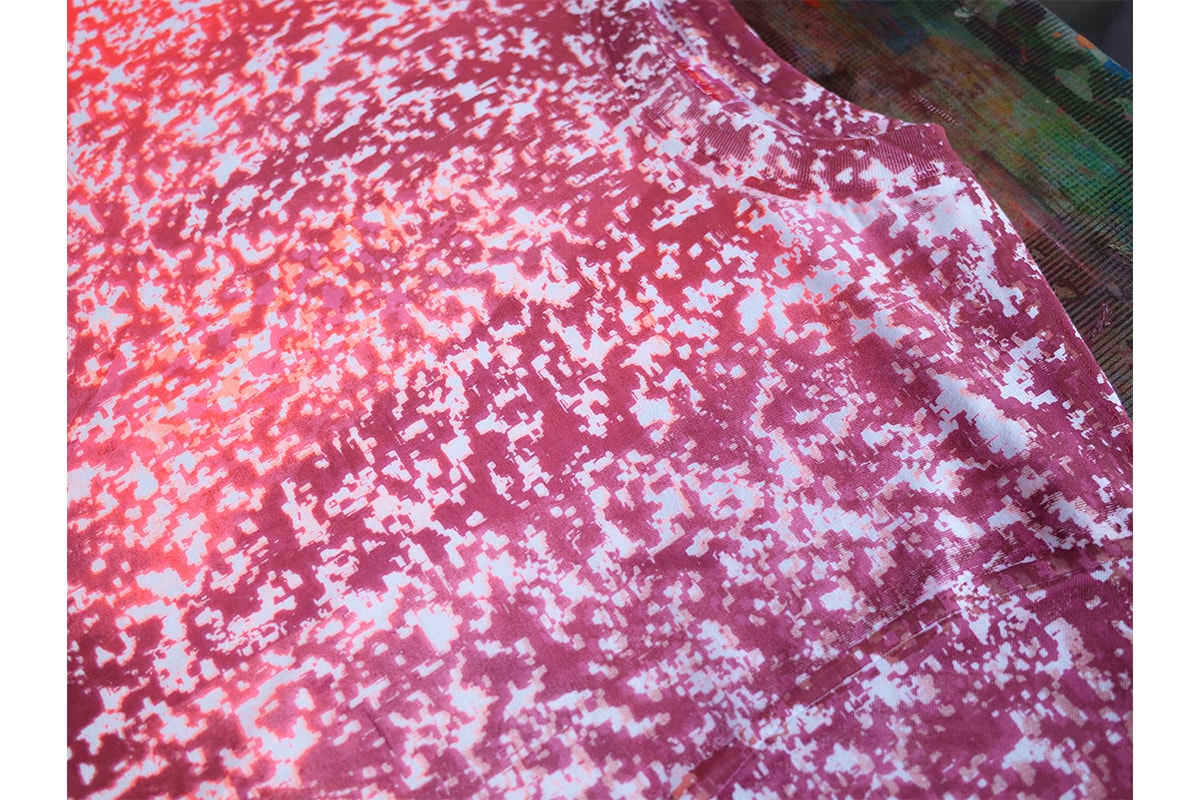

Chokkan:HEAT REACTIVEバンダナは、自分の中ではまさにその好例だと思っています。Stone IslandのICE CAMOジャケットを初めて購入したとき、色が変わることの面白さを誰かに説明しようとすると、熱を加えたり冷やしたりと、かなり限定的な条件でしか伝えることができず、もどかしさを感じていました。そんな中、別の制作をしていたときに、色が変化しやすい条件をたまたま理解することができました。温度が上がって色が変わった後に、冷えることで元の色に戻る。この現象をどう活かすか考えていく中で、最も適したアイテムがバンダナだったのです。そこからこのプロダクトの制作に至りました。さらに、コロナ禍でマスクをしなければいけない時期には、「色が変わるマスクがあったら面白いな」と思い、リフレクターマスクや外に出ると色が出てくるUV仕様のマスク、さらには非常に高価なインクを使い、12色ほど変化するマスクも制作しました。ただ、その頃は“高額なマスク”が世間で叩かれる風潮もあったので、友人にだけこっそり配っていました(笑)。一番直接的なインスピレーションはもちろんこのバンダナやマスク自体にありますが、その根底には常にStone IslandやC.P. Companyのアイテムがあり、自分の考え方の“原点”として強く影響を与え続けています。

これまでのお話を伺っていると、Chokkanさんは国外のショップやデザイナー(sick dan や always do what you should do など)とも接点をお持ちかと思います。そうした方々との関わりについて教えていただけますか?

Chokkan:主に『Instagram』と、自分のプロダクトを取り扱っているお店のネットワークから接点が生まれてきたと思っています。HEAT REACTIVEバンダナを作ったとき、最初に「これを販売したい」と言ってくれたのがロンドンの『194LOCAL』でした。彼らのお店でこのバンダナを販売したことで、ロンドンの方々やその他の国の人々に自分のことを知ってもらえるきっかけになったと思います。最初に納品したバンダナも100枚ほど送ったのですが、半日程度で売れた記憶があります。あとsick danは、『WASTE!』で「ブリーチのやばいアイテムを作ってる」ことで知ってフォローしていたのですが、自分が初めてパリ、ロンドンに行った時に彼から「会おうよ」って連絡が来てそこからずっと仲良くしています。彼はとてもユニークな発想をもっているし、なにより世界中に友達がいて、色んなことを知っていて面白い。またalways do what you should doのニック(Nick)は、彼が日本に来たときに、DMで連絡をもらって、実際に会いました。そのときに彼が言ってくれたのが「あなたはロンドンのアンダーグラウンドで有名です」という言葉でした。おそらくそれは『194LOCAL』や『WASTE!』の周辺にあるコミュニティを指しているのだと思いますが、こうしたやりとりからも『Instagram』だけでなく販売店を通じたネットワークが大きな接点になっていると感じています。実際、バンダナが先に“世界を旅してくれた”おかげで、自分がパリやロンドンを訪れたときに街中で声をかけてもらったり、そこから新たなつながりが生まれたりすることも多いです。特に2022年から2024年くらいが、そうした接点ができやすい環境だったと思います。

『GEEK OUT STORE』として今後やっていきたいことはありますか?

Chokkan:成功といったものにはまったく興味がなく、これからもただ“面白いもの”を作り続けていければそれで十分だと思っています。もちろんプロダクトや作品というかたちも大切ですが、それ以上に、自分自身が新しいアイデアを生み出しやすい状況や環境そのものをつくっていきたいと考えています。以前にもお話ししましたが、自分のインスピレーションの源は常に他者との接点にあります。自分以外の誰かの視点や刺激によって、新しいものが生まれることは少なくありません。だからこそ、自分だけでなく、まわりの“面白い人たち”が継続的に制作できるような環境を整えたり、サポートできる仕組みに関わっていきたいと思っています。今の時代は、SNSで発信が上手い人ばかりが目立ち、実際には面白いことをやっていてもそれを面白がってくれる人まで声を届けることができない人も多いと感じています。なるべく搾取されずに、そうした人たちを支えられるようなフォーマットをつくっていきたいですね。そしてお互いがライバルのように刺激し合い、その関係性の中からより面白いアイデアが生まれる、そんな関係が理想です。あと、自分自身はなるべく人がいない方向で、そのときに面白いと感じたことを自由にやっていきたいと思っています。

ここまで大変ありがとうございます。最後にあなたにとってStone Islandとは?

Chokkan:自分の人生を変えたものですね。

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

コレクションに終着点は存在しない。むしろ、収集という行為そのものが果てしない探求心と共に進化し続ける。日本はその象徴的な舞台のひとつだ。アニメや漫画、CDやレコード、フィギュアから彫刻、そして工芸品に至るまで、この国は数えきれないほどの領域で“集める文化”を世界へ発信してきた。そこに共通するのは、単なる物欲や所有欲ではなく、“心を揺さぶられる何か”を求める純粋な欲求だ。コレクターは対象物に出会った瞬間、言葉では説明できない衝動に突き動かされる。その感覚は一度満たされてもすぐに次の熱狂を呼び起こし、また新たな対象へと心を向かわせる。そうして人々は無限に続く収集のサイクルの中で、自身のアイデンティティや価値観を刻み込んでいく。とりわけ日本においては、この“コレクションの衝動”がカルチャーとして深く根付いている。個人の趣味を超え、街の風景や産業、ひいては世界中のクリエイターやアーティストにも影響を与えてきた。コレクションとは単なる“モノの蓄積”ではなく、時代と精神を映し出すアーカイブであり、ひとつの表現手段でもあるのだ。

そんな日本で、ここにもひとり、あるコレクターがいる。1982年にイタリアで設立されたブランド〈Stone Island(ストーンアイランド)〉のコレクターであり、『GEEK OUT STORE』をキュレーションするChokkan(ちょっかん)だ。文化服装学院を卒業後、ファッション業界でキャリアを積んでいた彼が〈Stone Island〉と出会ったのは、決して特別な瞬間ではなかった。当時の職場で、上司が何気なく纏っていたジャケット。その小さなきっかけが、彼をブランドの深淵へと導くことになる。やがて彼はコレクターとして膨大なアーカイブを所有するだけでなく、自身も〈Stone Island〉のキャンペーンビジュアルに登場するまでに至った。これは、ブランドへの熱量と探究心がいかに並外れたものであるかを物語っている。

転機となったのは、〈Stone Island〉元デザイナーのマッシモ・オスティ(Massimo Osti)の思想をまとめた書籍『Ideas from Massimo Osti』との出会い。そこにはデザインスケッチから広告ビジュアル、素材の研究に至るまで、彼の革新性を支えた全ての断片が収められていた。そのクリエイションを自ら研究すべく、初めて手に入れた1984年製の〈C.P. Company(シーピーカンパニー)〉のコートを皮切りに、本格的な収集をスタート。1982年初期のアイテムから1990年代、2000年代、そして現行に至るまで、そのアイテム数は数えきれない。マッシモ・オスティの哲学を振り返り、自分自身へのクリエイティブへと落とす、それが彼のクリエイションに対する挑戦的な姿勢なのかもしれない。

そしてマッシモ・オスティへの情熱の延長線上に生まれたのが、まさしく『GEEK OUT STORE』だ。レアなアーカイブの販売や友人たちとのポップアップイベント、さらには親交の深いVerdyとのコラボレーションなど、活動の幅は広い。また膨大なアーカイブと裏原ブーム時代の雑誌をインスピレーション源に、実験的なポップアップの仕掛けや、熱で色が変化するバンダナといった独創的なアイテムをリリースするなど、常にユニークで先進的なアプローチがなされている。

今回『Hypebeast』では、Chokkanへのロングインタビューを敢行。〈Stone Island〉への愛、『GEEK OUT STORE』への捉え方、これからのビジョンについても語ってくれた。実験的であり、失敗を恐れないというマッシモ・オスティの哲学は一体彼にどう反映されているのか。ファッションを超えたカルチャーとしての〈Stone Island〉、そしてそれを体現するひとりのコレクターの姿を追った。

アイスジャケットの存在を知ったときは、「まるで子どもが目を輝かせるような服を、大人が本気で作っているんだ」という印象を受けました

Hypebeast:『Hypebeast』読者に向けて自己紹介をお願いいたします。

Chokkan:『GEEK OUT STORE』を運営しているChokkanです。スクリーンプリントを中心に、さまざまな制作を行なっております。また、数年前にヴィンテージのStone IslandやC.P. Companyと出会ったことがきっかけで、自分の人生が大きく変わり、今に至ります。

Stone Islandを初めて知ったのはいつですか?またその時の印象についても教えてください。

Chokkan:多分2000年代中盤くらいで。当時働いていたアパレル会社の社⻑がよく着ていて、「変な服だな」と思って、その時は全然ピンとこなかったんですけど、見ているうちに「この服やばいな」って気づいて、そこから興味を持つようになりました。当時は、アパレルの生産管理の仕事をしていたこともあって、特に生地や仕様に対して強い関心がありました。中でもリフレクタージャケットや色が変わるアイスジャケットの存在を知ったときは、「まるで子どもが目を輝かせるような服を、大人が本気で作っているんだ」という印象を受けました。最初に手に入れたアイテムは記憶が曖昧だけど、薄手で透け感のあるガーメントダイの⻘いナイロンブルゾンか、緑のナイロンメタルのブルゾンのどちらかだったと思うんですけど。どちらもとても気に入って、ボロボロになって破れるまでよく着ていました。ジャケットのパターンにも興味が湧いて、1着は分解してしまい、今でもそのパーツがどこかに眠っているはず。

2025年で創業43年目となるStone Islandですが、特に好きな時代はありますか?またその理由についても教えてください。

Chokkan:マッシモ・オスティの時代の服ですね。1982年の初期から90年代半ばまでの間だけでも、まったく雰囲気の異なるアイテムが数多く存在していて、模索的な試みやユニークなアイデアも随所に見られる。基本的にヴィンテージアイテムは、当時の機能素材が経年劣化によって性能を失っていることが多いけれど、そんなことは気にならないほど、ただ「着てみたい」と思わせるかっこいい服ばかりでした。そもそもマッシモ・オスティの服は、彼の元々所有している服のアーカイブをマッシュアップし、そこに彼自身のアイデアを融合させて生まれたものが多いので、1着の中にすでに複数の服の要素が入り込んでいて、資料として見ても非常に面白い。自分の場合は、着ることだけでなく“知ること”も同じくらい大事だったので、たとえ着られないものでも資料として集めています。もう7年ほど集めているけれど、今でもよくわからない謎のアイテムが出てくるのが、この時期のStone Islandの面白さでもある。特に初期のデザインにはユニークな発想が詰まっていて、強く共感する部分も多いし、「自分ももっと面白いものを作らなきゃ」と思わせてくれる、そんな稀有な存在ですね。

過去のStone Islandのアイテムと現行のアイテムの違いをどのように見ていますか?

Chokkan:ヴィンテージにハマってからは、2000年代以降のシルエットが自分には少しタイトに感じられて、しばらくはあまり手に取ることがありませんでした。ですが最近は、2000年以前の雰囲気に近いシルエットのアイテムが増えてきて、自分にもしっくりとくるものが多くなってきたように感じます。特に、過去のアーカイブを引用しながら新しいアイデアを加えているようなアイテムには強い面白さを感じます。最近ですと、スキャンカモのジャケットは新しい発想と過去のディテールがうまく融合していて、とても気に入っています。また、MARINAのニットシリーズにも独特な加工が施されていて、「これ、どうなっているんだろう?」と不思議に思わされるような仕上がりになっています。そうした、今なお驚きや発見を与えてくれる服が作られていること自体、純粋に面白いと思います。

特に気に入ってるシリーズを3つ教えていただけますか?

Chokkan:

ICE JACKETシリーズ

Stone Islandを知った2000年代半ば頃から、ずっと憧れていたシリーズでした。 特に自分はスクリーンプリントをやっていることもあって、迷彩柄のプリントが施されたICE CAMOのシリーズを見た時に、「これだったら自分でも再現できるんじゃないか」と思って。一時期は集中的に買い集めていたこともあります。ICE CAMOはプリントで表現されていて、インクの特性から経年によって機能が失われてしまっているものも多い。最初は、そういった機能が劣化するということを全く考えていなかったから、届いたアイテムの色が変化しないのを見て、温めたり冷凍庫に入れたりを繰り返していました。結局、機能していないんだと納得するまでに1週間ほどかかりました(そう思いたくなかったのもあって、なかなか認めたくなかった)。ICE CAMOはシーズンごとに色が変化する温度が違っていて。特に秋冬シーズンのものは、かなり低い温度にならないと変化が出ないものも多くて、それもまた面白いと思いました。最初は、色が変わらないアイテムにはがっかりもしたけれど、機能していない色の抜けてしまった服にも独特のかっこよさがあって、シリーズとしてやっぱり完璧だと思っています。

Isola di Piteraシリーズ

1982年〜1984年くらいまでの、Stone Islandの初期のタグが使われていた頃のアイテムたち。このシリーズを最初に知ったとき、自分の中にあったStone Islandのイメージとはまったく違っていて、とてつもない衝撃を受けました。とにかく狂ってるなって(笑)。配色の変化も印象的で、1982年のファーストコレクションではカラフルな配色だったのが、1983年には白一色にリフレクターを取り入れたデザインが登場したり。とにかく一癖あるような不思議なデザインの服が多くて、今では左肩が定番になっているウィンドローズの配置も、当時はさまざまな位置に付けられていました。その配置も、まだベストな位置を模索していたのか、あるいはアイテムごとのデザインに合わせて変えていたのか……。そうやって想像するのもこのシリーズの面白さだと思っています。服のコレクターが多い日本において、なぜStone Islandのヴィンテージが手付かずだったのかは今でも不思議です。

Serie100シリーズ

最近になって気になって集めていたSerie100っていうシリーズで。ポール・ハーヴィー(Paul Harvey)っていうマッシモ・オスティの後に就任したデザイナーが手掛けていたウィメンズウェアのラインです。まだ集めはじめたばかりで数は多くないんですけど、近年手に入れたアイテムの中では最も衝撃を受けたシリーズだったので、今回3選の中に選んでいます。Stone Islandが得意とするガーメントダイによる縮絨加工をうまく活かしながら、ウィメンズデザインへと落とし込んでいて、メンズとはまったく異なるエレガントさがあるように思えました。デザイン性もめちゃくちゃいいし、テクニカルだし。ぜひ今やってほしいなって思いますね。

ちなみに過去のウィメンズはどういったアイテムがありましたか?

Chokkan:過去のウィメンズコレクションでは、二重に重ねたメッシュ素材や、ガーメントダイによる生地の縮絨を活かして生み出した独特のシルエットで非常に細身でシャープなラインを構築していました。さらに、うねりを感じさせるテクスチャーや、裏地をインサイドアウトにして外側にリフレクターのシームテープをあしらい、表地のメッシュ生地からリフレクターを透かす仕様だったり、テクニカルな要素とデザイン性を両立させたアイテムが多く見られました。このアプローチ以外にもStone Islandが誕生した初期の1982~83年頃には女性誌にも登場し、『Olive』や『anan』といった当時の雑誌にも掲載されていました。 当時は女性にも向けて提案されていたみたいで、サイズ感の小さいモデルも展開されていたのです。そうした点からも、非常に新鮮で先鋭的な取り組みだったといえます。

そうだったんですね。当時からそんな実験的なウィメンズアイテムが展開されていたとは驚きです。

Chokkan:実際ヴィンテージを集めていて、「これ女の子の方が似合うだろうな」みたいなのも多いですね。

これまでStone Islandのアイテムを多く見てきたかと思いますが、それ以外に興味があるブランドはありますか?

Chokkan:現行のブランドでは、Supreme、CEASE、PHINGERIN、C.E、always what you should doに関心があります。また、友人が手がけるアイテムを見ることも多く、そこから刺激を受ける機会も少なくありません。古着に関しては、GOODENOUGH UKのオールオーバープリントシリーズを集中的に収集しています。そのほか、特徴的なプリントや迷彩柄のアイテムにも自然と目がいってしまいますね。さらに、プロゴルファーのジャンボ尾崎氏や、その兄弟が1990年代に展開していたウェアについても、手に取りやすい価格帯のものがあれば購入しています。基本的には、すでに価値が確立されているものよりも、まだ評価が定まっていないアイテムを探すほうが面白いと感じています。ブランド名そのものよりも、プリントや柄、ディテールといった要素を軸にリサーチすることが多いです。

ファッション以外の面で、音楽やアートにおいて好きなアーティストはいらっしゃいますか?

Chokkan:アーティストだと、アル・ホワイト(Al White)っていうスコットランドのアーティストとかは好きですね。それこそStone Islandのシャドープロジェクトで、後半の方で絡んでいたりとかして。『gallery commune』を通じて一緒に仕事をする機会もありました。その時作品も購入させていただいたり、元々ZINEとかも買ったりしていましたね。あとは、ブライアン・ブローマース(Brian Blomerth)っていうLAのアーティストです。すごいサイケデリックな絵を描くんですけど、それこそStory mfg.とかでもグラフィックをやったりしていて。彼のTシャツが出る度に、大体買っていました。音楽の面だと、DYGL(デイグロー)ってバンドが好きです。音楽ももちろんですが世の中に対する姿勢も含めて好きです。昔から好きで、以前に彼らのポスターをシルクスクリーンで作ったり、最近も『Just Another Day』のMV用にプリントしたファブリックを提供したりしています。あとは、The Times(ザ・タイムス)という1970年代のイギリスのバンドにかなり影響を受けています。エドワード・ボール(Edward Ball)という人の音楽プロジェクトで、この人は1970年代にTelevision Personalities(テレヴィジョン・パーソナリティーズ)のメンバーでもあるんだけど、そのTVPのダン(Dan)とインディーレーベルを立ち上げたり、とにかく初期はDIYなノリが強くて面白いです。音楽性も初期はパンクやモッズ・リバイバル的な要素が多分にあるのだけど、1990年代はマンチェスター的な方向にいったり、非常にイギリス的なバンドです。1stアルバムは手書きだったり、ステンシルだったりでデザインしたDIYジャケットで全部違う。タイトルの『Pop Goes Art』という言葉にも強く感銘して、今でも胸にその言葉を胸に刻んでいます。あとエドワード・ボールは、オアシス(Oasis)を見出したレーベル Creation(クリエイション)の初期メンバーで。主宰しているアラン・マッギー(Alan McGee)とは古くからの友人で精神的な支柱でもあった人物だったりします。他にもMy Bloody Valentine(マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン)、Primal Scream(プライマル・スクリーム)など数多くの有名なバンドを見出した側の人なのだけど、彼のThe Timesはいつも影に埋もれている。そんなところも含めて好きだったりします。1970年代のパンクは好きで、いまでもよく聴いて気合い入れたりしてます。

マッシモ・オスティの哲学の中で、自分の価値観と特にシンクロする部分はありますか?

Chokkan:一番共感するのは、“失敗を肯定する姿勢”ですね。Stone Islandを象徴する哲学のひとつでもありますが、生地をつくる過程で何度も実験を重ねて、たとえ失敗してもそのフィードバックを次につなげ、新たなアイデアに昇華していく。そのプロセスにすごく惹かれます。また、オスティの仕事にはどこか“コラージュ的な発想”もあると感じています。既存のデザイン要素を全く違う場所に配置したり、必ずしも機能性と直結していない違和感を、あえてデザインとして落とし込む。その視点はとてもユニークで、自分自身もグラフィックやプリントを探す時の感覚と重なる部分があります。さらに、新しい素材や表現を探し続ける姿勢も共鳴しますね。常に未知の可能性を求める姿勢は、自分の価値観ともリンクしていると思います。

Stone Island以外の領域で、集めていたものなどはありますか?

Chokkan:その時々で一気にハマって、しばらくすると飽きて次に進むことが多いので、興味の対象はけっこう幅広いと思います。そういう気質もあって、Stone Island等の収集は、これまでで1番深くハマった分野でした。ですがそれ以外だと江戸後期〜明治に至るまでの木版画を集めていました。

河鍋暁斎や月岡芳年、歌川国芳といった作家の木版画を探して回っていたこともあります。木版画はシルクスクリーンと似た表現技法で、刷り方や重ね方によって多彩な表現ができる点がとても面白いと思いました。エンボス加工や部分的に艶を出す加工など、紙の特性を活かした創意工夫もあり、そこも魅力でしたね。何よりも、木を彫って版をつくり、これほど細かい図案をすべて手作業で仕上げていることに強い衝撃を受けました。そして、それが当時においてはごく普通のことだったという点にも驚かされました。漫画っぽいデザインに落とし込んでいたりとか、構図が面白かったりとか。さらに、100年以上前の作品でありながら、2,000円とか3,000円で買えるので、今の服よりもずっと手に入りやすいという事実もあり収集していました。

あとは襤褸(ぼろ)や昔の作業着ですね。Stone Islandを古着として集める以前に、“古いものを買う”という意識で最初に手にしたのが襤褸でした。きっかけは、たしか2013年頃にLOUIS VUITTONが襤褸をテーマにした発表をした前後だったと思います。その影響で興味を持ち始めたのか、それとも以前から日本の古布について調べていたのかは正確には覚えていませんが、初めて襤褸を見たときには「クラストパンツの日本版がここにあったのか」と衝撃を受けました。自分はクラストやハードコアといったカルチャーには触れていなかったので、「自分が買うものではないのかな」と思ったのですが、日本の昔の文化が海外のストリートカルチャーとリンクしている感覚が面白く、惹かれました。襤褸はもともと、貧しい暮らしの中で服をつぎはぎして着続ける庶民的な文化です。当時は恥ずかしいものとされていましたが、現代ではファッションとして価値が認識されるようになりました。時間を経て価値が変わるという点も、自分にとって面白く感じるところです。

服やプロダクトに対して「語る」ことの重要性についてどう思いますか?

Chokkan:昨今の古着屋やメルカリ、ヤフオクなどを見ていると、「服について語ること」に対して少し負の印象を持つ場面が増えてきました。販売価値を上げるためだけに付け加えられたような情報や物語が多く、本質的な部分、その服自体が持っている魅力や構造には、あまり目が向けられていないように感じます。古着屋の商品説明などでも、服そのものについて語る前に、そのブランドの歴史や立ち位置など「権威的な価値」を強調するような説明に偏っている印象があります。服のディテールや、なぜ面白いと思えるのかといった部分よりも、先に「価値がある理由」が語られてしまっている印象を受けることが多いですね。自分がポップアップを始めた当初は、まだあまり知られていない存在だったから、服について深く語ることで、その魅力に気づき、興味を持ってくれたり、どハマりしてくれる人が実際にいた。でも、古着ブームのようなものがやってきて以降、いつの間にか「語りの主軸」が魅力よりも“価値”に置き換わってしまった気がします。だからこそ、自分自身もポップアップでヴィンテージの販売をほとんどしなくなっていった。それでも、本来は服について語ること自体にはとても肯定的な気持ちを持っています。ただ、その語りが“売るための装飾”ではなく、“服と人との距離を縮めるもの”であってほしいと思っています。

今後のStone Islandのプロダクトに期待することはありますか?

Chokkan:個人的には、アーカイブ的な要素を含んだプロダクトには強く惹かれるものがあります。けれど同時に、これまで見たことのないような無茶苦茶な生地や加工に、デザインが融合した新しい表現にも大きな期待を持っています。今期のプレビューを拝見した際にも、「これプリントなのか転写なのか?」と、友人たちと話し合いながら見ていました。そうした会話が自然と生まれてくるような、実験的で想像を超えるプロダクトにこれからも出会えることを楽しみにしています。あとはハイテクに限らず、ローテクの中で印象に残るアイテムも出たら嬉しいなとかは思います。あとは自分もアイデアを提供できたら嬉しいですね(笑)。

もしアイデアを提供できるとなった際に、やってみたいことはありますか?

Chokkan:色の変化やリフレクターに加えて、織りなども組み合わせられたら面白いなと思っています。現在はプリントをメインにしているので、ある意味では平面的な表現が中心です。ですが、生地の編みの段階から取り組むことができれば、より立体的なプロダクトを生み出せるのではないかとも感じています。そうした取り組みを実現するには大きな環境が必要になるので、いつかそういう場で挑戦できたらいいなと思っています。

『GEEK OUT STORE』は、できるだけ“わかりにくいもの”にしておきたいと思っています

GEEK OUT STOREを始めたストーリーと背景について教えてください。

Chokkan:2017年に『IDEAS FROM MASSIMO OSTI』という本と出会い、そこからヴィンテージに興味を持ちはじめました。最初は軽い気持ちで、参考資料として1冊手に取っただけだったと思います。服を作るうえでのサンプルとして見てみよう、くらいの感覚でした。けれど、気づけば2年間、ただひたすらに服を買い続けていました。1着買えばさらに気になり、「次はどんな変わった服なんだろう」と興味が尽きることはありませんでした。結果として2年が過ぎ、集まった服は120着を超え、当時働いて得たお金のほとんどを購入に費やしてしまいました。ただただお金を使って服を集める人になってしまって。自分自身が何をしたいのかもわからなくなり、迷子のような感覚に陥ったのです。そんなときに、自分の立ち位置を見直そうと思い立ち、考えついたのが『GEEK OUT STORE』というアイデアでした。一番最初に意識したのは、ヴィンテージやアーカイブという言葉を使わないこと。次やる時に、飽きていたら嫌だなと思って。そこで「1番いい言葉ないかな?」と思った時に、自分が「好きなことに関してはペラペラ話すことができる」ということに気づいて、そのオタク的な面も含めて“GEEK”という言葉を使うことにしました。これだったら自分が今ハマっていることを、その瞬間瞬間でアウトプットできるなと思って。『GEEK OUT STORE』は単なる販売ではなく、「自分がその後どんな行動を取るのか」を観察するための試みでもあります。

どのような目的・コンセプトでこの母体を運営していますか?

Chokkan:『GEEK OUT STORE』というプロジェクトには、あえて明確な目的やゴールを設定しませんでした。来てくださるお客さんという“変数”によって、自分自身がどう変化していくのか、その流れに身を委ねてみようと思っていたのです。ポップアップストア自体は、「自分が本当に行きたい理想的なお店」をイメージしていました。最初の開催では、ヴィンテージのStone IslandやC.P. Companyが日本で一番揃っていて、その服の年代や知識を共有し、魅力をしっかり伝えられるような場所にしたいと考えていました。たとえそのブランドを知らなくても、買うつもりがなくても、服そのものの面白さが伝わり、楽しんでもらえるような空間。そして、好きな人たちの間で自然にコミュニケーションが生まれ、そこからコミュニティが育っていくような場になればいいという思いでスタートしました。

『GEEK OUT STORE』を知らない人にどのように説明しますか?

Chokkan:正直なところ、あまり積極的に多くの人に知ってほしいとは思っていません。いわゆる“お客さん然とした人”がどんどん増えていくことも、あまり望んでいないのです。だからこそ、『Instagram』のアカウントには、“不親切なお店”と表記しています。『GEEK OUT STORE』という名前をつけた時点で、常にその時々で変化していくことを前提にしていました。そのため、この店を一言で説明することはとても難しく、明確に定義するつもりもありません。むしろ、できるだけ“わかりにくいもの”にしておきたいと思っています。その曖昧さや捉えにくさの中にこそ、面白さがあると考えているからです。

これまでのポップアップについて教えてください。

Chokkan:1回目のポップアップは、先ほど述べた通り“自分探し”と、Stone IslandやC.P. Companyのヴィンテージ販売を目的に開催しました。1970年代のアイテムから2015年頃までのものを中心に、約120点を販売。併せて、年代考察やアイテム紹介をまとめたZINEや、HEAT REACTIVEインクを使用したオリジナルTシャツも展開しました。それこそ一番最初に来たお客さんが、『The Archivist Store』オーナーのサミ(Sammy)でした。後から知ったのですが(笑)。

2回目のポップアップでは、1回目で知り合ったozzysvisionをゲストに迎え、彼のセレクトによる服や靴も販売しました。自分は1970年代〜2000年代初頭の服を中心に約80着、新しいZINEとTシャツも用意しました。ozzysvisionのピックによるArc’teryxやStone Island、C.P. Company、NikeのCONSIDEREDシリーズなども一挙に販売したため、非常に充実した内容になりました。また、その当時よく一緒に作っていたVerdyくんにデザインを依頼したスウェットを、スーベニアとして30枚販売しました。会期途中からの販売でしたが、スーベニアという意味を大切にしたかったため、しっかり店を見てくれた人にだけ販売し、最終日まで在庫が残るよう調整しました。そしてこの2回目のポップアップには『BLUE ROOM』や『SUMMER OF LOVE』のメンバー、『SABUKARU ONLINE』のチーム、balの蒲谷さんなどさまざまな人が遊びに来てくれ、そこから新たな動きが始まりました。あとその時には気づかなかったのですが、Nikeやadidasのデザイナーの人も来場していて、数年後に仲良くなったりもしました。このポップアップを通じて、自分だったらポップアップのために並びたくないし、せっかく行ったのに目当てのものが無いという状況も嫌なので、「行きたいお店」というのを再意識していましたね。

3回目は、『BLUE SUMMER』の一角にて開催しました。『Instagram』上で見えていたStone IslandやC.P. Companyのヴィンテージと裏原宿の服との相性を意識した内容にしました。ポップアップ直前の週には、『SABUKARU ONLINE』にてPRを兼ねた『GEEK OUT STORE』の記事も公開されました。販売アイテムは、ヴィンテージ約50点と新しいZINE、そしてこの頃から生まれ始めていたHEAT REACTIVE BANDANAの『BLUE SUMMER』別注カラーも展開しました。

4回目以降は、他の人もやり始めたというのもあり、ヴィンテージや“価値”というものに対して少し懐疑的な気持ちが生まれはじめ、距離を取りながら活動を続けていました。そこでバンダナから派生したさまざまなアイテムを制作するようになり、展示という形式をとりながら、ファブリックにプリントした作品や迷彩のコラージュ作品、ワンオフピースなどを販売しました。

以前ChokkanさんのZINEを拝見した際に、SNSについて言及されていたように感じました。『Instagram』などの SNSをどのように捉えていますか?

Chokkan:2020年、最初のポップアップストアを開催して以降、『Instagram』に本格的にハマるようになりました。organiclab.zipなどのアカウントを教えてもらったことをきっかけに、ムードボード的な投稿や海外のコレクターたちとの交流が一気に始まりました。投稿の中には、Stone IslandやC.P. Companyだけでなく、昔のNikeや珍しいスニーカー、裏原系、そして今で言う“Y2K”と括られるような服まで含まれていて、明確に言語化はされていませんでしたが、たしかに“ストリート”としての空気が『Instagram』の中に存在していると感じました。特に面白かったのは、ハッシュタグを使わなくても、ムードだけでつながっていく感覚があったことです。コレクション写真をただ投稿するだけでも、オタク的な感覚を持った人たちは自然と気づいてフォローしてくれたり、DMで連絡をくれることが増えました。Stone IslandやC.P. Company、スニーカー関連の仕事をしている海外の方たちも、『GEEK OUT STORE』や自分の個人アカウントをいち早く見つけてくれたように思います。投稿を通じて、コメントやDMなどで交流が深まり、フォロワー数というよりも“面白いアカウントを友達と共有する”という感覚が自分の周辺で広がりました。表に見えるいいねやシェアだけでなく、DMという裏側で行われるコミュニケーションが当時の『Instagram』の面白さだったと感じています。この時期に気づいたのは、本当に自分が面白いと思っているものを発信していれば、深く探っている人たちには必ず届くということです。だからこそ、SNS上での過剰な宣伝や無理なバズ狙いは、自分にとって本質的ではないと感じるようになりました。世の中やSNSが“数こそが正義”という風潮に傾く中で、これは自分にとって非常に重要な発見でした。そうした気づきから、できるだけバズからは距離を取り、本当に届けたい人たちにだけ届ける方法を意識するようになりました。特に「色が変わるバンダナ」を作り始めた頃は、その意識がさらに強くなりました。

色が変わるという現象は視覚的に魅力的ですが、同時に“ウケ狙い”としても消費されやすいからです。そのためリール動画を投稿する場合でも、無闇に拡散されないように複数画像投稿の形にするなど、拡散のコントロールを意識していました。他のアカウントが自分のバンダナを使ったリールでバズったときには、タグ付けやメンションを消してほしいとお願いすることもありました。あえてバズに乗らないことで、文脈からかけ離れたフォロワーが増えるのを防ぎたかったのです。コロナ禍の期間は、『Instagram』を通じた海外との交流が大きく広がった時期でもあり、その中に見えた流れがとても面白かったです。そして、そのオンラインでのつながりが、実際に対面できるタイミングに来ていると感じ、2023年1月のパリファッションウィークへ行くことを決めました。まだ人の移動が少なかった時期に、『Instagram』でつながっていた人たちと実際に会って話すことが、次の何かにつながると思ったからです。パリに着くと、想像通り話が早く、気になっていたショップを訪ねたときに「GEEK OUT?」と声をかけられるような場面もあり、オンラインとオフラインが交差する瞬間を実感しました。2023年あたりから、『Instagram』上での交流が実際の動きにつながるようになり、2024年には、それまで匿名的に活動していた人たちが表に出て、大きな舞台で活躍し始めたと感じています。

SNSは便利なツールですが、「数がすべて」という価値観が強くなりすぎる傾向もあります。例えばフォロワーで言えば、元々コレクターとして自分を見つけてくれた人たちは、今のものづくりに対して文脈を理解してくれます。それに対して、「色が変わるバンダナって面白い!」というだけでフォローしてくれる人たちは、文脈とは無関係に、ただの面白アカウントとして自分を消費してしまいます。フォロワーという数字の中には、自分と向き合ってくれる人もいれば、ただ通り過ぎるだけの人もいます。本来であれば、好みや価値観によって「かっこよさ」が担保されていたものが、数だけで評価されるようになることに対しては、少し距離を置きたいと感じています。だからこそ、今の自分の『Instagram』の使い方は個人的にとても面白いと思っていますし、気に入っています。『GEEK OUT STORE』では、「お店なのか、コレクターなのか、ヴィンテージセラーなのか、それともブランドなのか」といった単一的な枠に収まらないよう、その時々でスイッチしながら投稿しています。単純な一言で説明されてしまわないためのひとつの工夫でもあります。また、プライベートアカウントでは、自分の実験的なプリントやアイデアなども投稿しており、まだ自分でも良いのか分からないようなものも含まれています。しかし、そうやって投稿することで、自分が信頼している人たちからフィードバックをもらえるのが大きな収穫です。自分の視点ではよくわからなかったものに、メンターのような存在から新しいレイヤーが与えられることも多く、そこから新しいアイデアが生まれることも少なくありません。SNSは、自分にとって新たな視点を与えてくれる重要なツールである一方、油断するとあっという間に消費されてしまう危うさも持った存在だと思っています。

『GEEK OUT STORE』で展開しているアイテムに使われているスクリーンプリントの技法は、どのように習得されましたか?

Chokkan:最初にスクリーンプリントを体験したのは、文化服装学院に通っていた頃で、作品づくりのためにTシャツくんを使ってみたのがきっかけでした。その後、パンク=“DO IT YOURSELF”というステレオタイプなイメージから、友人にスクリーンの自作方法を教えてもらい、そこからのめり込んでいきました。以来、20年近くほぼ独学でずっと続けています。Stone IslandのICE CAMOと出会ってからは、色が変わるインクやその他のエフェクト系インクに興味を持つようになり、それらをいかに効果的に活かせるか、ひたすら試行錯誤を重ねてきました。もともと性格が大雑把なところもあるので、工場的な正確さを求めるプリントよりも、自分の中で新しいアイデアとして取り組む実験的なプリントに、自然と惹かれていったのだと思います。

Stone Islandのアイテムからインスピレーションを受けてChokkanさんのクリエイティブに昇華することはありますか?

Chokkan:HEAT REACTIVEバンダナは、自分の中ではまさにその好例だと思っています。Stone IslandのICE CAMOジャケットを初めて購入したとき、色が変わることの面白さを誰かに説明しようとすると、熱を加えたり冷やしたりと、かなり限定的な条件でしか伝えることができず、もどかしさを感じていました。そんな中、別の制作をしていたときに、色が変化しやすい条件をたまたま理解することができました。温度が上がって色が変わった後に、冷えることで元の色に戻る。この現象をどう活かすか考えていく中で、最も適したアイテムがバンダナだったのです。そこからこのプロダクトの制作に至りました。さらに、コロナ禍でマスクをしなければいけない時期には、「色が変わるマスクがあったら面白いな」と思い、リフレクターマスクや外に出ると色が出てくるUV仕様のマスク、さらには非常に高価なインクを使い、12色ほど変化するマスクも制作しました。ただ、その頃は“高額なマスク”が世間で叩かれる風潮もあったので、友人にだけこっそり配っていました(笑)。一番直接的なインスピレーションはもちろんこのバンダナやマスク自体にありますが、その根底には常にStone IslandやC.P. Companyのアイテムがあり、自分の考え方の“原点”として強く影響を与え続けています。

これまでのお話を伺っていると、Chokkanさんは国外のショップやデザイナー(sick dan や always do what you should do など)とも接点をお持ちかと思います。そうした方々との関わりについて教えていただけますか?

Chokkan:主に『Instagram』と、自分のプロダクトを取り扱っているお店のネットワークから接点が生まれてきたと思っています。HEAT REACTIVEバンダナを作ったとき、最初に「これを販売したい」と言ってくれたのがロンドンの『194LOCAL』でした。彼らのお店でこのバンダナを販売したことで、ロンドンの方々やその他の国の人々に自分のことを知ってもらえるきっかけになったと思います。最初に納品したバンダナも100枚ほど送ったのですが、半日程度で売れた記憶があります。あとsick danは、『WASTE!』で「ブリーチのやばいアイテムを作ってる」ことで知ってフォローしていたのですが、自分が初めてパリ、ロンドンに行った時に彼から「会おうよ」って連絡が来てそこからずっと仲良くしています。彼はとてもユニークな発想をもっているし、なにより世界中に友達がいて、色んなことを知っていて面白い。またalways do what you should doのニック(Nick)は、彼が日本に来たときに、DMで連絡をもらって、実際に会いました。そのときに彼が言ってくれたのが「あなたはロンドンのアンダーグラウンドで有名です」という言葉でした。おそらくそれは『194LOCAL』や『WASTE!』の周辺にあるコミュニティを指しているのだと思いますが、こうしたやりとりからも『Instagram』だけでなく販売店を通じたネットワークが大きな接点になっていると感じています。実際、バンダナが先に“世界を旅してくれた”おかげで、自分がパリやロンドンを訪れたときに街中で声をかけてもらったり、そこから新たなつながりが生まれたりすることも多いです。特に2022年から2024年くらいが、そうした接点ができやすい環境だったと思います。

『GEEK OUT STORE』として今後やっていきたいことはありますか?

Chokkan:成功といったものにはまったく興味がなく、これからもただ“面白いもの”を作り続けていければそれで十分だと思っています。もちろんプロダクトや作品というかたちも大切ですが、それ以上に、自分自身が新しいアイデアを生み出しやすい状況や環境そのものをつくっていきたいと考えています。以前にもお話ししましたが、自分のインスピレーションの源は常に他者との接点にあります。自分以外の誰かの視点や刺激によって、新しいものが生まれることは少なくありません。だからこそ、自分だけでなく、まわりの“面白い人たち”が継続的に制作できるような環境を整えたり、サポートできる仕組みに関わっていきたいと思っています。今の時代は、SNSで発信が上手い人ばかりが目立ち、実際には面白いことをやっていてもそれを面白がってくれる人まで声を届けることができない人も多いと感じています。なるべく搾取されずに、そうした人たちを支えられるようなフォーマットをつくっていきたいですね。そしてお互いがライバルのように刺激し合い、その関係性の中からより面白いアイデアが生まれる、そんな関係が理想です。あと、自分自身はなるべく人がいない方向で、そのときに面白いと感じたことを自由にやっていきたいと思っています。

ここまで大変ありがとうございます。最後にあなたにとってStone Islandとは?

Chokkan:自分の人生を変えたものですね。

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.