Rewrite

日本人デザイナー 市森天颯、菊田潤による〈Omar Afridi(オマール・アフリディ)〉。同ブランドは、単なる“ロンドン発の日本人デザイナーズブランド”という枠に収まることなく、素材、構造、空気感に至るまで一貫した美学を携え、国境を越えて評価を高めてきた。

その起点となったのは、2017年。単身ロンドンへ渡った市森が、ファウンダーであるOmar Afridi(オマール・アフリディ)から声をかけられ、前身ブランド〈Leon Bara(レオン・バラ)〉のデザイナーに就任したことに始まる。翌年には、学生時代からの友人であり、感性を共有してきた菊田がロンドンに合流。両者の再会を機にプロジェクトは大きく前進し、2018年10月、ブランドはファウンダーの名を冠した〈Omar Afridi〉としてリブランディングを果たす。そこからわずか2カ月後にはロンドン・ファッションウィークでプレゼンテーションを発表するなど、2019年秋冬シーズンを疾走。その後も日本でのポップアップや展示会を重ねながら着実に支持を広げ、2023年2月には4年ぶりにロンドン・ファッションウィークへ復帰。ブランド初となるランウェイ形式でのショーを成功させたことは記憶に新しい。

『International Gallery BEAMS』との別注や、〈Vuja Dé(ヴジャデ)〉とのコラボレーション “NOIR”など、コラボレーションにおいても一貫して〈Omar Afridi〉の思想を貫いてきた彼らにとって、今回の日本旗艦店は新たなひとつの挑戦に過ぎないのかもしれない。ロンドンに続く世界2店舗目の直営店として選ばれたのは、あえてファッションカルチャーの文脈が強くない品川というエリア。3階建ての一軒家を丸ごと使用した店舗空間には、ブランドのメインコレクションはもちろん、日本旗艦店限定のエクスクルーシブアイテムも並ぶ。

内装は〈Omar Afridi〉のディレクションのもと、インテリア・デザインスタジオ「Formula」のHaruma Yanagisawaが什器や椅子を制作。さらに、韓国のアーティスト Lee Sisanによる彫刻作品や什器、デザイングループ Multistandardによるスツールなど、同世代のクリエイターたちが参加し、空間全体でブランドの美学を立体的に表現している。そこには、“服を売る場所”という既存の店舗像を超え、〈Omar Afridi〉という思想や時間の流れを体感させる拠点としての強い意志が感じられる。

本記事では、この日本旗艦店に込めた想いを軸に、市森天颯と菊田潤の視点から〈Omar Afridi〉が今この場所を選んだ理由、そしてブランドが見据えるこれからについて掘り下げていく。

Omar Afridiの世界観そのものがより強く反映された空間をつくりたいという思いが大きかった

Hypebeast:まずはロンドンに続く世界2店舗目の直営店として、東京の高輪にオープンしようと思ったきっかけを教えてください。

市森(以下I):僕らは2人とも日本人ということもあり、日本のファッションシーンが持つエネルギーには常に強い刺激を受けています。その中で、東京という都市はロンドンと比べても圧倒的にスケールが大きく、独立した場所で自分たちの世界観をしっかりと表現できる余白があると感じていました。正直なところ、高輪というエリア自体に最初から明確なこだわりがあったわけではありません。ただ、東京にはどうしても“エリアのイメージ”が先行する場所が多い。青山、表参道、恵比寿、中目黒といったファッションの文脈が強いエリアではなく、僕らの中でまだまっさらなイメージを持てる場所を探していました。そうした条件で物件を見ていく中で出会ったのが、この高輪だったというのが大きな理由です。

この旗艦店では、単なる“ショップ”ではなく、空間そのものに強い意志を感じます。改めてインテリアデザインや空間について教えてください。

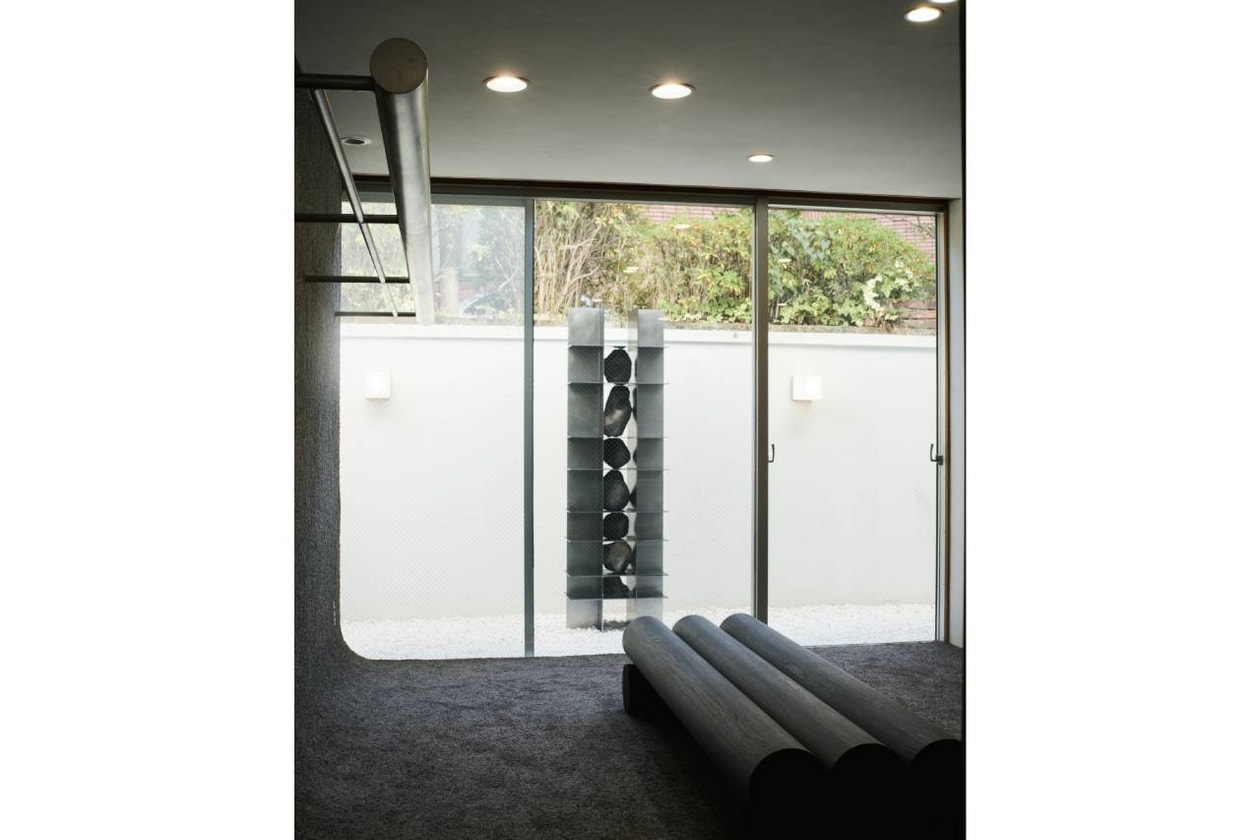

菊田(以下K):一軒家で展開することを決めた段階で、「階ごとに明確なコンセプトを持たせたい」という点については、2人の意見がすぐに一致しました。いわゆる“服屋”をつくるというよりも、Omar Afridiの世界観そのものがより強く反映された空間をつくりたいという思いが大きかったように思います。1階は、コレクション制作における構成の考え方や、日頃から大切にしている哲学を、できる限り空間へと落とし込むことを意識しました。色味の出発点は、ブランドイメージの核でもあるブラウンです。普段、服づくりにおいてもそうであるように、同じトーンの中で生まれるテクスチャーの違いや、心地よいコントラストとなる異素材の組み合わせを重視しました。毛足の長いカーペット、左官による土壁、艶のあるDantoのタイルといった素材を、コラージュするように配置しながら、そこに焼杉のマットブラックやメタルのシルバーを差し込むことで、ブラウンの中に奥行きと緊張感を与えています。また、カーペットとタイルで構成された床がそのまま壁へと連続していく設えも、空間にささやかな違和感を生み出すための試みのひとつです。

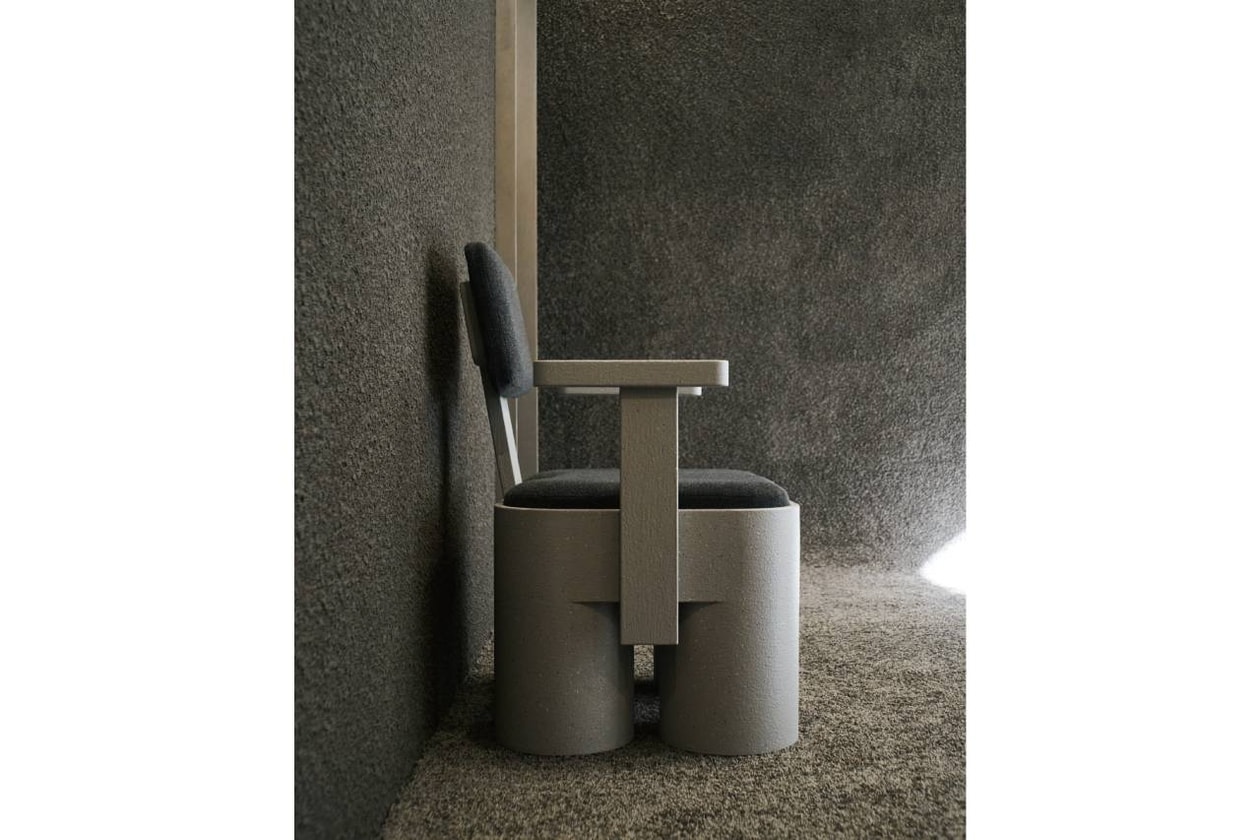

一方で2階は、コンセプトを大きく切り替え、インスタレーションベースの、よりコンセプチュアルなフロアとして構成しました。ハンガーラックやフィッティングルームを、単なる既存の「設備」として設けるのではなく、それ自体をアートピースとして成立させる。ドナルド・ジャッドが提唱した Specific Objectsの考え方を、ひとつの指針として空間づくりを行っています。韓国のアーティスト Lee Sisanによるハンガーラック Proportions of stone_Hanger01は、ステンレスと石という異なる素材によって構成され、自然物である石の幅に呼応するかたちで、ステンレスの箱が配置されています。秩序と不完全性、プリミティブとモダンが共存するその構造の中に、Omar Afridiのコレクションが静かに混ざり合うような設えを意識しました。

また、「Formula」の柳澤春馬によるフィッティングルームも、同じ思想のもとで制作されています。一般的なフィッティングルームのように“隠すための空間”としてではなく、ひとつの立体物として空間の中に自立する存在として捉えました。曲面で構成された黒いボリュームは、建築とも家具とも言い切れない曖昧なスケールを持ち、2階フロアに静かな緊張感をもたらしています。もともとの「家」という空間を過度に壊すことなく、ハンガーラックや試着室そのものが主役となる、ギャラリーのような場をつくること。その中に服が入り込むことで、展示と日常、実用と抽象の境界が曖昧になり、一軒家の店舗としての“良い違和感”が生まれると考えました。服を見る、試着するという行為も含め、空間の中で起こるすべての体験がOmar Afridiの世界観とひとつのレイヤーとして重なり合う。2階は、その関係性を最も純度高く体現するフロアになっています。

インテリア・デザインスタジオ「Formula」のHaruma Yanagisawaさんや、アーティストのLee Sisan、デザイングループ Multistandardが関わっているとのことですが、彼らとの関係性を教えてください。

K:Formulaの春馬は彼が『Jackpot』で働いていた時からの友人で、初めて会ったのはパリでした。Sisanとの最初の出会いは彼がRimowaの巡回展 As seen byで展示していた時にベルリンで会いました。そこからというものパリ、韓国、日本で皆んなでよく遊んでます。

I:Multistandardは僕と大学が一緒でその内の何人かには卒業制作も手伝ってもらってました。前にOmar Afridiが『渋谷パルコ』でポップアップした際も力を貸してもらいました。そんな彼らの代表作であるChoppingを僕らの店舗用にピンク色で制作してもらいました。同世代で活躍している友達に協力してもらい作ったお店なので、すごく感慨深いです。

建築やインテリア、アートピースの選定において、ブランドの歴史や哲学はどのように反映されているのでしょうか?

I:ロンドンの店舗では、コンクリートを主体とし、メタルの冷たさが際立つブルータリズムの空間を意識して設計しました。都市としてのロンドンが持つ硬質さや緊張感を、そのまま空間に落とし込むようなイメージです。一方で、東京の旗艦店では、土っぽさや粗野さといった要素を取り入れた、いわば“Primitive Mode”を体現する空間を目指しました。素材そのものが持つ質感や重みは、Omar Afridiにとって非常に重要な要素であり、そうした感覚を削ぎ落としながらも丁寧に積み重ねていくことで、結果的にミニマリズムとして空間全体に反映されています。また、僕たちが長い時間をかけて理想としてきた店舗の在り方に、“A Drawing Room”という考え方があります。これはかつてイギリスの家屋で使われていた言葉で、“客間”を意味します。家の中で最もお客を迎え入れるために設えられ、最も美しく、華やかに整えられた空間のことです。つまり、ブランドの歴史や哲学、そして世界観を最も純度高く伝えられる場所として、自分たちのコレクションをそこに存在させること。その行為自体が、僕たちにとっての理想的な店舗像だと考えています。服を“並べる”のではなく、迎え入れる。その感覚を、この東京の旗艦店でも大切にしています。

自分の目で見て、触れて、かっこいいものを見極めていく感覚は、今でも大切にしている部分です

お2⼈がロンドンを拠点に活動するようになってからどれくらいの期間が経ち、今の環境はOmar Afridiの成⻑にどのような影響を与えてきましたか?

K:ロンドンを拠点に活動するようになってから、8年になります。ブランドとしては2019年秋冬シーズンにデビューしました。23歳でロンドンへ渡り、気づけば20代のほとんどをヨーロッパで過ごしてきたことになります。ロンドンと日本を行き来する中で、それぞれの都市が持つ強さや魅力だけでなく、足りないものも含めて、常に両方を実感できる環境に身を置けたことは大きかったと思います。多感な20代を日本ではなくヨーロッパで過ごせたこと自体が、今の自分たちの考え方やものの見方に、少なからず影響を与えているはずです。イギリスは移民が非常に多い国なので、ロンドンに拠点を置いているからといって、常にイギリス人と仕事をしているわけではありません。日々、多種多様な人種やバックグラウンドを持つ人たちと仕事をし、コミュニケーションを取っています。国が違えば、考え方も働き方も違う。ものづくりを通して、互いの価値観を理解しようとするプロセスそのものが、僕らにとっては大きな学びになっています。正直、ここでは言い切れないほどのカルチャーショックを日々受けてきましたし、その積み重ねによって、今では大抵のことでは動じないくらいメンタルも鍛えられた気がします。それが直接ブランドの成長に結びついているのかは分かりませんが、ロンドンと東京、2つの都市に店舗を構えるところまで辿り着けたのは、これまでの経験の“点”が、少しずつ“線”としてつながってきた結果なのかもしれません。そういう意味では、すべてポジティブだったと思っています。

ロンドンを拠点とする中で、⽇本のインディペンデントブランドやショップはどのように認識されていると感じますか?

I:アパレルの店舗に限った話ではありませんが、日本のショップに対して強く感じるのは、キュレーションやディレクションが非常に高いレベルで成立している点です。これは世界的に見ても、かなり特異な強みだと思います。それぞれのショップが持つ個性の出し方や表現の仕方はもちろん、内装のつくり込みや、『Instagram』をはじめとした発信の方法ひとつを取っても、とても工夫されていて純粋に「行ってみたい」と思わせる店が多い。空間、セレクション、ビジュアル、コミュニケーションまで含めて、一つの世界観として丁寧に設計されている印象があります。日本にいると、どうしても海外に目を向けがちだと思いますが、長く海外で生活しているからこそ、日本のインディペンデントなシーンが、世界的に見ても非常に優れていることを改めて実感しています。その事実に、もっと自信を持っていいのではないでしょうか。

お2⼈から⾒て現代のファッションの空気感はどのように感じますか?

K:SNSが異常なほど浸透したことで、トレンドが以前よりもはるかに明確化されていると感じます。誰かが右を向けば、みんなも一斉に右を向く。街を見渡しても、どこか同じようなスタイルの人たちが増えている印象があります。一方で、そうした流れに違和感を覚え、自分なりのスタイルを探そうとしている人たちが多くいるのも事実です。どちらが良くて、どちらが悪いという話ではありませんが、全体として情報の受け取り方が、少し受け身になり過ぎているのではないかと感じることがあります。僕自身が高校生の頃を振り返ると、街を歩き回ってお店を探し、そこで出会ったかっこいい人たちと、オンラインだけでなくリアルな場でつながり、そこから自然と輪が広がってコミュニティが形成されていく。そのプロセス自体が、とても楽しかった記憶があります。自分の目で見て、触れて、かっこいいものを見極めていく感覚は、今でも大切にしている部分です。今は、いわゆる“正解風”のものがオンライン上に溢れています。ただ、日本には本当に素晴らしいショップが数多く存在している。だからこそ、受動的に情報を消費するだけでなく、自分から能動的に動き、体験する人がもっと増えていけば、ファッションシーン全体の空気感も、より豊かで健やかなものになっていくのではないでしょうか。

お2⼈でOmar Afradiをスタートしてから約7年経つかと思いますが、ブランドとして転機となった出来事はありますか?

I:LFW(ロンドン・ファッションウィーク)で行った2023AWのランウェイショー、ロンドンの店舗オープン、東京の店舗オープンがブランドにとっては大事な出来事だったと思います。

トレンドや市場の変化が激しい現代において、Omar Afridiとして“変えないこと”を意識している軸はありますか?

K:時代によって、考え方やスタイルそのものは変わっていくべきだと思っています。ただ、その中でも変えずに持ち続けたいのは、自分たちが「良い」と信じるものづくりの姿勢や、プロダクトのクオリティです。流行や環境がどう移り変わっても、その時々で最善だと思えるものを、誠実に、丁寧につくり続けること。その積み重ねを、これからも変わらず提案していければと考えています。

⽇本旗艦店のオープンは、Omar Afridiにとってどのように捉えていますか?

I:僕らの日本に帰った時のホームであり、また表現の場所になれたら良いなと思っています。

今後のOmar Afridiとしての展望について教えてください。

K:イーストロンドンにあるデザインスタジオ兼店舗、東京高輪にある旗艦店、単なるブランドの店舗としての役割ではなく、またOmar Afridiという一つのアパレルブランドとしての機能ではなく、それらを通して人が人と出会い、コミュニティが生まれ、楽しい”場所”になっていって欲しいなと思います。

Omar Afridi

Omar Afridiは、ロンドンを拠点に活動するファッションブランド。2019年秋冬シーズンにブランド名を冠してデビューし、日本人デザイナーの市森天颯と菊田潤がデザインを手がけている。素材の質感や構造に重きを置いた“Primitive Mode”を軸に、クラシックとモダンを横断するコレクションを展開。ロンドンおよび東京に直営店を構え、空間表現を含めた一貫した美学で注目を集めている。2025年には、次世代を担うブランドとして「Hypebeast100 Next」にも選出された。

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

日本人デザイナー 市森天颯、菊田潤による〈Omar Afridi(オマール・アフリディ)〉。同ブランドは、単なる“ロンドン発の日本人デザイナーズブランド”という枠に収まることなく、素材、構造、空気感に至るまで一貫した美学を携え、国境を越えて評価を高めてきた。

その起点となったのは、2017年。単身ロンドンへ渡った市森が、ファウンダーであるOmar Afridi(オマール・アフリディ)から声をかけられ、前身ブランド〈Leon Bara(レオン・バラ)〉のデザイナーに就任したことに始まる。翌年には、学生時代からの友人であり、感性を共有してきた菊田がロンドンに合流。両者の再会を機にプロジェクトは大きく前進し、2018年10月、ブランドはファウンダーの名を冠した〈Omar Afridi〉としてリブランディングを果たす。そこからわずか2カ月後にはロンドン・ファッションウィークでプレゼンテーションを発表するなど、2019年秋冬シーズンを疾走。その後も日本でのポップアップや展示会を重ねながら着実に支持を広げ、2023年2月には4年ぶりにロンドン・ファッションウィークへ復帰。ブランド初となるランウェイ形式でのショーを成功させたことは記憶に新しい。

『International Gallery BEAMS』との別注や、〈Vuja Dé(ヴジャデ)〉とのコラボレーション “NOIR”など、コラボレーションにおいても一貫して〈Omar Afridi〉の思想を貫いてきた彼らにとって、今回の日本旗艦店は新たなひとつの挑戦に過ぎないのかもしれない。ロンドンに続く世界2店舗目の直営店として選ばれたのは、あえてファッションカルチャーの文脈が強くない品川というエリア。3階建ての一軒家を丸ごと使用した店舗空間には、ブランドのメインコレクションはもちろん、日本旗艦店限定のエクスクルーシブアイテムも並ぶ。

内装は〈Omar Afridi〉のディレクションのもと、インテリア・デザインスタジオ「Formula」のHaruma Yanagisawaが什器や椅子を制作。さらに、韓国のアーティスト Lee Sisanによる彫刻作品や什器、デザイングループ Multistandardによるスツールなど、同世代のクリエイターたちが参加し、空間全体でブランドの美学を立体的に表現している。そこには、“服を売る場所”という既存の店舗像を超え、〈Omar Afridi〉という思想や時間の流れを体感させる拠点としての強い意志が感じられる。

本記事では、この日本旗艦店に込めた想いを軸に、市森天颯と菊田潤の視点から〈Omar Afridi〉が今この場所を選んだ理由、そしてブランドが見据えるこれからについて掘り下げていく。

Omar Afridiの世界観そのものがより強く反映された空間をつくりたいという思いが大きかった

Hypebeast:まずはロンドンに続く世界2店舗目の直営店として、東京の高輪にオープンしようと思ったきっかけを教えてください。

市森(以下I):僕らは2人とも日本人ということもあり、日本のファッションシーンが持つエネルギーには常に強い刺激を受けています。その中で、東京という都市はロンドンと比べても圧倒的にスケールが大きく、独立した場所で自分たちの世界観をしっかりと表現できる余白があると感じていました。正直なところ、高輪というエリア自体に最初から明確なこだわりがあったわけではありません。ただ、東京にはどうしても“エリアのイメージ”が先行する場所が多い。青山、表参道、恵比寿、中目黒といったファッションの文脈が強いエリアではなく、僕らの中でまだまっさらなイメージを持てる場所を探していました。そうした条件で物件を見ていく中で出会ったのが、この高輪だったというのが大きな理由です。

この旗艦店では、単なる“ショップ”ではなく、空間そのものに強い意志を感じます。改めてインテリアデザインや空間について教えてください。

菊田(以下K):一軒家で展開することを決めた段階で、「階ごとに明確なコンセプトを持たせたい」という点については、2人の意見がすぐに一致しました。いわゆる“服屋”をつくるというよりも、Omar Afridiの世界観そのものがより強く反映された空間をつくりたいという思いが大きかったように思います。1階は、コレクション制作における構成の考え方や、日頃から大切にしている哲学を、できる限り空間へと落とし込むことを意識しました。色味の出発点は、ブランドイメージの核でもあるブラウンです。普段、服づくりにおいてもそうであるように、同じトーンの中で生まれるテクスチャーの違いや、心地よいコントラストとなる異素材の組み合わせを重視しました。毛足の長いカーペット、左官による土壁、艶のあるDantoのタイルといった素材を、コラージュするように配置しながら、そこに焼杉のマットブラックやメタルのシルバーを差し込むことで、ブラウンの中に奥行きと緊張感を与えています。また、カーペットとタイルで構成された床がそのまま壁へと連続していく設えも、空間にささやかな違和感を生み出すための試みのひとつです。

一方で2階は、コンセプトを大きく切り替え、インスタレーションベースの、よりコンセプチュアルなフロアとして構成しました。ハンガーラックやフィッティングルームを、単なる既存の「設備」として設けるのではなく、それ自体をアートピースとして成立させる。ドナルド・ジャッドが提唱した Specific Objectsの考え方を、ひとつの指針として空間づくりを行っています。韓国のアーティスト Lee Sisanによるハンガーラック Proportions of stone_Hanger01は、ステンレスと石という異なる素材によって構成され、自然物である石の幅に呼応するかたちで、ステンレスの箱が配置されています。秩序と不完全性、プリミティブとモダンが共存するその構造の中に、Omar Afridiのコレクションが静かに混ざり合うような設えを意識しました。

また、「Formula」の柳澤春馬によるフィッティングルームも、同じ思想のもとで制作されています。一般的なフィッティングルームのように“隠すための空間”としてではなく、ひとつの立体物として空間の中に自立する存在として捉えました。曲面で構成された黒いボリュームは、建築とも家具とも言い切れない曖昧なスケールを持ち、2階フロアに静かな緊張感をもたらしています。もともとの「家」という空間を過度に壊すことなく、ハンガーラックや試着室そのものが主役となる、ギャラリーのような場をつくること。その中に服が入り込むことで、展示と日常、実用と抽象の境界が曖昧になり、一軒家の店舗としての“良い違和感”が生まれると考えました。服を見る、試着するという行為も含め、空間の中で起こるすべての体験がOmar Afridiの世界観とひとつのレイヤーとして重なり合う。2階は、その関係性を最も純度高く体現するフロアになっています。

インテリア・デザインスタジオ「Formula」のHaruma Yanagisawaさんや、アーティストのLee Sisan、デザイングループ Multistandardが関わっているとのことですが、彼らとの関係性を教えてください。

K:Formulaの春馬は彼が『Jackpot』で働いていた時からの友人で、初めて会ったのはパリでした。Sisanとの最初の出会いは彼がRimowaの巡回展 As seen byで展示していた時にベルリンで会いました。そこからというものパリ、韓国、日本で皆んなでよく遊んでます。

I:Multistandardは僕と大学が一緒でその内の何人かには卒業制作も手伝ってもらってました。前にOmar Afridiが『渋谷パルコ』でポップアップした際も力を貸してもらいました。そんな彼らの代表作であるChoppingを僕らの店舗用にピンク色で制作してもらいました。同世代で活躍している友達に協力してもらい作ったお店なので、すごく感慨深いです。

建築やインテリア、アートピースの選定において、ブランドの歴史や哲学はどのように反映されているのでしょうか?

I:ロンドンの店舗では、コンクリートを主体とし、メタルの冷たさが際立つブルータリズムの空間を意識して設計しました。都市としてのロンドンが持つ硬質さや緊張感を、そのまま空間に落とし込むようなイメージです。一方で、東京の旗艦店では、土っぽさや粗野さといった要素を取り入れた、いわば“Primitive Mode”を体現する空間を目指しました。素材そのものが持つ質感や重みは、Omar Afridiにとって非常に重要な要素であり、そうした感覚を削ぎ落としながらも丁寧に積み重ねていくことで、結果的にミニマリズムとして空間全体に反映されています。また、僕たちが長い時間をかけて理想としてきた店舗の在り方に、“A Drawing Room”という考え方があります。これはかつてイギリスの家屋で使われていた言葉で、“客間”を意味します。家の中で最もお客を迎え入れるために設えられ、最も美しく、華やかに整えられた空間のことです。つまり、ブランドの歴史や哲学、そして世界観を最も純度高く伝えられる場所として、自分たちのコレクションをそこに存在させること。その行為自体が、僕たちにとっての理想的な店舗像だと考えています。服を“並べる”のではなく、迎え入れる。その感覚を、この東京の旗艦店でも大切にしています。

自分の目で見て、触れて、かっこいいものを見極めていく感覚は、今でも大切にしている部分です

お2⼈がロンドンを拠点に活動するようになってからどれくらいの期間が経ち、今の環境はOmar Afridiの成⻑にどのような影響を与えてきましたか?

K:ロンドンを拠点に活動するようになってから、8年になります。ブランドとしては2019年秋冬シーズンにデビューしました。23歳でロンドンへ渡り、気づけば20代のほとんどをヨーロッパで過ごしてきたことになります。ロンドンと日本を行き来する中で、それぞれの都市が持つ強さや魅力だけでなく、足りないものも含めて、常に両方を実感できる環境に身を置けたことは大きかったと思います。多感な20代を日本ではなくヨーロッパで過ごせたこと自体が、今の自分たちの考え方やものの見方に、少なからず影響を与えているはずです。イギリスは移民が非常に多い国なので、ロンドンに拠点を置いているからといって、常にイギリス人と仕事をしているわけではありません。日々、多種多様な人種やバックグラウンドを持つ人たちと仕事をし、コミュニケーションを取っています。国が違えば、考え方も働き方も違う。ものづくりを通して、互いの価値観を理解しようとするプロセスそのものが、僕らにとっては大きな学びになっています。正直、ここでは言い切れないほどのカルチャーショックを日々受けてきましたし、その積み重ねによって、今では大抵のことでは動じないくらいメンタルも鍛えられた気がします。それが直接ブランドの成長に結びついているのかは分かりませんが、ロンドンと東京、2つの都市に店舗を構えるところまで辿り着けたのは、これまでの経験の“点”が、少しずつ“線”としてつながってきた結果なのかもしれません。そういう意味では、すべてポジティブだったと思っています。

ロンドンを拠点とする中で、⽇本のインディペンデントブランドやショップはどのように認識されていると感じますか?

I:アパレルの店舗に限った話ではありませんが、日本のショップに対して強く感じるのは、キュレーションやディレクションが非常に高いレベルで成立している点です。これは世界的に見ても、かなり特異な強みだと思います。それぞれのショップが持つ個性の出し方や表現の仕方はもちろん、内装のつくり込みや、『Instagram』をはじめとした発信の方法ひとつを取っても、とても工夫されていて純粋に「行ってみたい」と思わせる店が多い。空間、セレクション、ビジュアル、コミュニケーションまで含めて、一つの世界観として丁寧に設計されている印象があります。日本にいると、どうしても海外に目を向けがちだと思いますが、長く海外で生活しているからこそ、日本のインディペンデントなシーンが、世界的に見ても非常に優れていることを改めて実感しています。その事実に、もっと自信を持っていいのではないでしょうか。

お2⼈から⾒て現代のファッションの空気感はどのように感じますか?

K:SNSが異常なほど浸透したことで、トレンドが以前よりもはるかに明確化されていると感じます。誰かが右を向けば、みんなも一斉に右を向く。街を見渡しても、どこか同じようなスタイルの人たちが増えている印象があります。一方で、そうした流れに違和感を覚え、自分なりのスタイルを探そうとしている人たちが多くいるのも事実です。どちらが良くて、どちらが悪いという話ではありませんが、全体として情報の受け取り方が、少し受け身になり過ぎているのではないかと感じることがあります。僕自身が高校生の頃を振り返ると、街を歩き回ってお店を探し、そこで出会ったかっこいい人たちと、オンラインだけでなくリアルな場でつながり、そこから自然と輪が広がってコミュニティが形成されていく。そのプロセス自体が、とても楽しかった記憶があります。自分の目で見て、触れて、かっこいいものを見極めていく感覚は、今でも大切にしている部分です。今は、いわゆる“正解風”のものがオンライン上に溢れています。ただ、日本には本当に素晴らしいショップが数多く存在している。だからこそ、受動的に情報を消費するだけでなく、自分から能動的に動き、体験する人がもっと増えていけば、ファッションシーン全体の空気感も、より豊かで健やかなものになっていくのではないでしょうか。

お2⼈でOmar Afradiをスタートしてから約7年経つかと思いますが、ブランドとして転機となった出来事はありますか?

I:LFW(ロンドン・ファッションウィーク)で行った2023AWのランウェイショー、ロンドンの店舗オープン、東京の店舗オープンがブランドにとっては大事な出来事だったと思います。

トレンドや市場の変化が激しい現代において、Omar Afridiとして“変えないこと”を意識している軸はありますか?

K:時代によって、考え方やスタイルそのものは変わっていくべきだと思っています。ただ、その中でも変えずに持ち続けたいのは、自分たちが「良い」と信じるものづくりの姿勢や、プロダクトのクオリティです。流行や環境がどう移り変わっても、その時々で最善だと思えるものを、誠実に、丁寧につくり続けること。その積み重ねを、これからも変わらず提案していければと考えています。

⽇本旗艦店のオープンは、Omar Afridiにとってどのように捉えていますか?

I:僕らの日本に帰った時のホームであり、また表現の場所になれたら良いなと思っています。

今後のOmar Afridiとしての展望について教えてください。

K:イーストロンドンにあるデザインスタジオ兼店舗、東京高輪にある旗艦店、単なるブランドの店舗としての役割ではなく、またOmar Afridiという一つのアパレルブランドとしての機能ではなく、それらを通して人が人と出会い、コミュニティが生まれ、楽しい”場所”になっていって欲しいなと思います。

Omar Afridi

Omar Afridiは、ロンドンを拠点に活動するファッションブランド。2019年秋冬シーズンにブランド名を冠してデビューし、日本人デザイナーの市森天颯と菊田潤がデザインを手がけている。素材の質感や構造に重きを置いた“Primitive Mode”を軸に、クラシックとモダンを横断するコレクションを展開。ロンドンおよび東京に直営店を構え、空間表現を含めた一貫した美学で注目を集めている。2025年には、次世代を担うブランドとして「Hypebeast100 Next」にも選出された。

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.