Rewrite

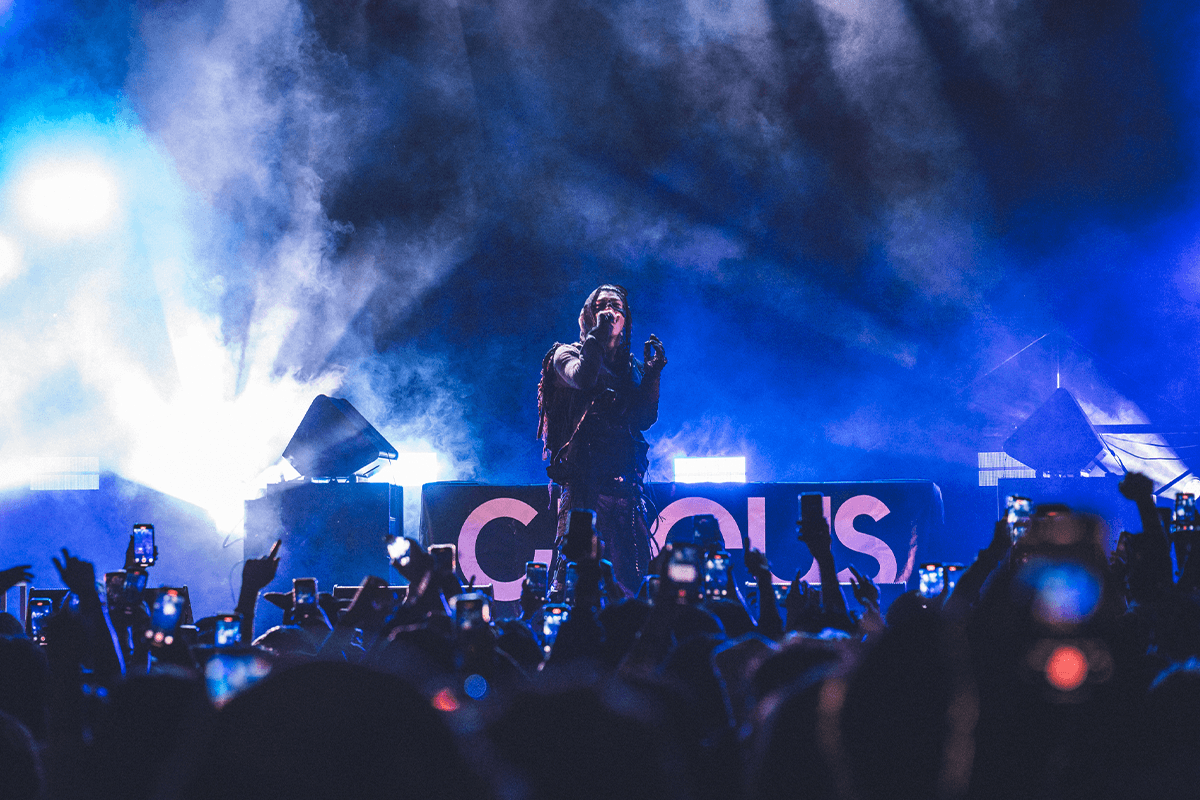

去る10月4日(土)、『お台場青梅地区P区画』にて渋谷・並木橋エリアに拠点を構えるクラブ『CIRCUS TOKYO』の10周年を記念して「CIRCUS TOKYO 10th anniversary」が開催された。2015年のオープン以来、国内外の先鋭的な音楽カルチャーを紹介し続けてきた同クラブ。その10年の歩みを象徴するかのように、当日はジャンルも国境も超えたアーティストたちが一堂に会し、記念すべき節目にふさわしい熱気に包まれた。

本イベントでは、東京・大阪を拠点に活動するDJコレクティブ FULLHOUSE(フルハウス)や、日本が世界に誇るミニマルテクノ/ハウスのパイオニア FUMIYA TANAKA、圧倒的な声の存在感とドリルビートを得意とするラッパー Ralph、Hip Hopをベースにしつつもハイパーポップやアンビエント、トラップといった多彩なジャンルを横断するアーティスト Tohjiといった日本を代表するDJやアーティストが出演。加えて、海外からも現在のシーンを代表する錚々たる顔ぶれが集結した。現代のUKアンダーグラウンドを象徴するプロデューサー/DJ/アーティストのVegyn(ヴィーガン)、オーストラリア出身のDJ/プロデューサー Skin On Skin(スキン オン スキン)、スウェーデン出身のエレクトロニック・ミュージック・プロデューサー/DJでローファイ・ハウスの旗手として知られるDJ Seinfeld(サインフェルド)、UKガラージを得意とするDJ Q、札幌生まれで現在はサンフランシスコを拠点とするエレクトロニック・ミュージック・プロデューサー/DJ Qrion(クリオン)といった豪華メンバーがラインアップ。

以前『Hypebeast』のインタビューで、SAMOは「こんな尖った演者、日本はもちろん世界でもなかなか見られないんじゃないかなと思います」と語っていたが、その言葉を裏づけるかのように、本イベントは世界のアンダーグラウンドとオーバグラウンドが交錯する、極めて象徴的な1日となった。

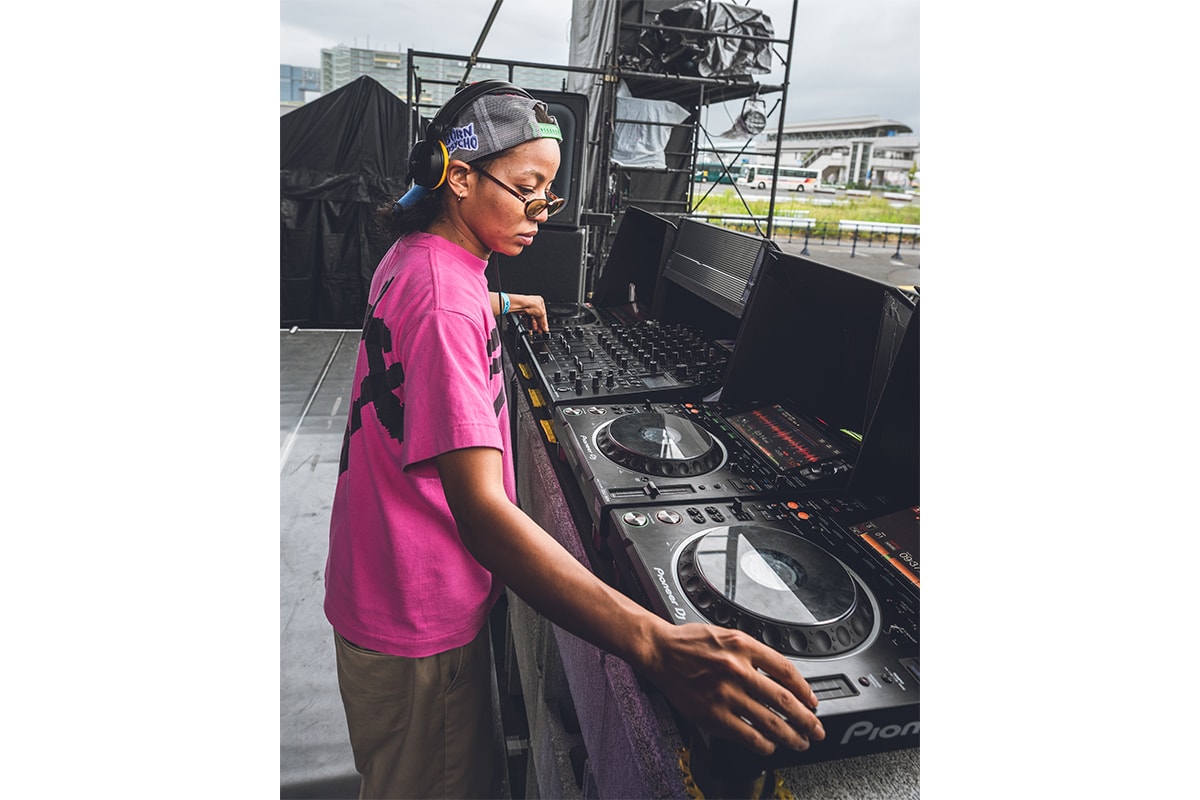

本イベントは、3つのエリアで構成され、それぞれが異なるサウンドスケープを描き出していた。正午過ぎ、FLOOR 2にてプレイしていたのは、東京・大阪を中心に活動するDJコレクティブ FULLHOUSEのメンバー、SAMOだ。序盤から彼女の選曲は空間の温度を的確にコントロールしていく。テックハウスを軸に、硬質なキックとしなやかなグルーヴを織り交ぜながら、広大な屋外フロアに一体感を生み出していった。立ち上がりの時間帯ながら、フロアにはすでに多くのオーディエンスが集まり、音に身を委ねる姿が目立つ。SAMOのプレイは単なるウォームアップにとどまらず、イベント全体のトーンを決定づけるような精密さと推進力を持っていた。緩やかに沸騰していくサウンドの波に呼応するように、観客のボルテージも徐々に上昇していった。

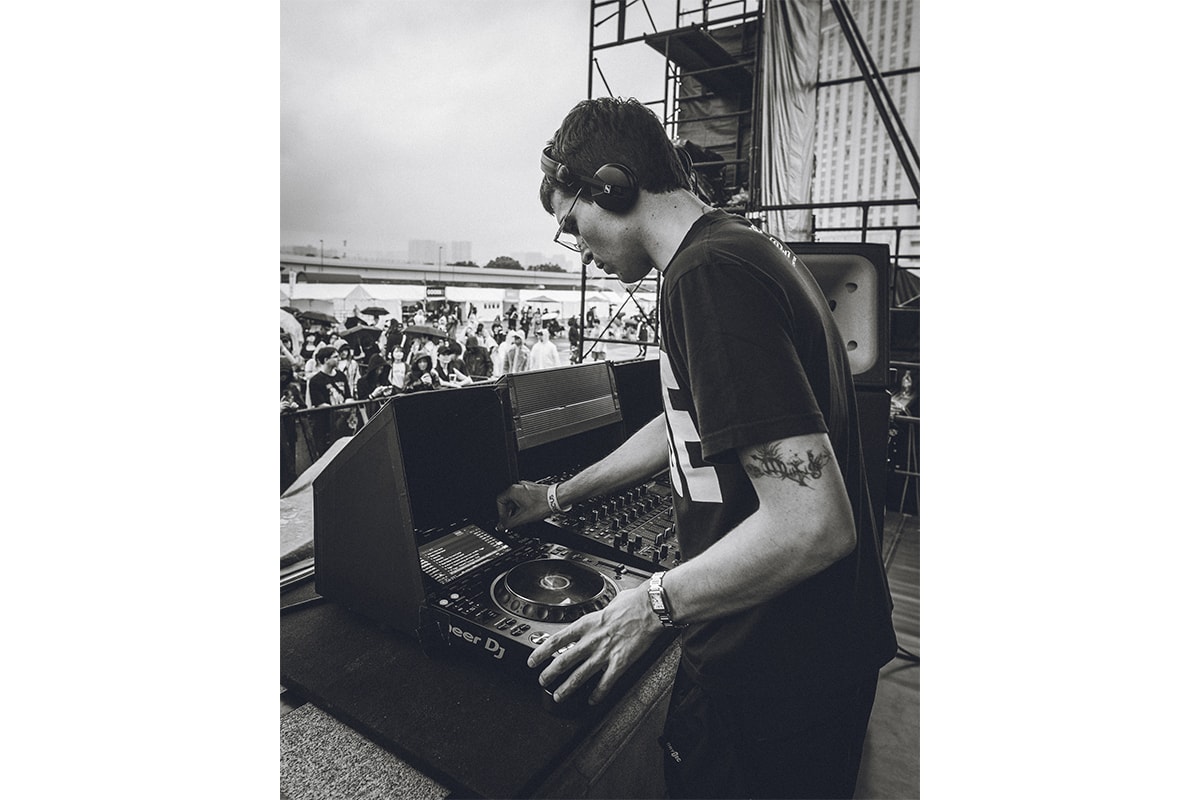

SAMOに続いてFLOOR 2のステージに登場したのは、イギリスを代表するプロデューサー/DJ/アーティスト、Vegyn(ヴィーガン)。フランクオーシャン(Frank Ocean)のプロデュースワークや自身のレーベル 「PLZ Make It Ruins」などで知られる彼は、今回のラインアップの中でもとりわけ注目を集める存在だった。午後過ぎにあたる時間帯、SAMOの熱量を受け継ぐようにしてブースに立つと、Floating Pointsの『Key103』からスムーズにミックスを繋ぎ、DJ Relaxの『Take Me Back To 2002』をドロップ。浮遊感のあるエレクトロ・サウンドが波のように広がり、会場全体を包み込んでいった。彼のプレイは、緻密でありながらどこか余白を感じさせる独特の構築力に満ちていた。続くLA Priest『Engine(Erol Alkan’s Transonic Re-Edit)』では、テクノを軸にしつつもメロディの伸びやかなグルーヴで観客の身体を静かに揺らしていく。中盤では、シェリル・クロウの『ソーク・アップ・ザ・サン』を披露しロックテイストも交えつつも、自身の楽曲『Makeshift Tourniquet』へと展開。透明感のあるメロディラインとビートの緊張感が絶妙に絡み合い、Vegynならではのグルーヴが会場を包み込む。最後には、エンパイア・オブ・ザ・サンの『Walking On A Dream』やフェニックスの『If I Feel Better』をプレイし、誰もが自然と手を掲げ、拍手と歓声が沸き起こった。

Vegynに続いて登場したのがFULLHOUSEのryota。落ち着きあるサウンドから一転、Dillinjaの『Ja Know Ya Big』やL-Side & MC Fatsの『High Times』といったジャングルやドラムベースに変わり、ジャンル特有の疾走感が一気に加速。BPMも体感的に跳ね上がった。FLOOR2の前半戦は、ハウス・テクノ・アンビエント・ジャングル・ベースといった多彩なジャンルが入り混じり、“現場で機能する音楽”の真価が、まさに体現された瞬間を感じ取ることができた。

一方FLOOR 1では、札幌出身で現在はサンフランシスコを拠点に活動するエレクトロニック・ミュージック・プロデューサー/DJ Qrionがプレイを展開していた。彼女特有の温度感と透明感を帯びたサウンドスケープは、序盤からフロアを包み込み、昼の熱気をゆるやかなムードへと導いていく。セットの中盤では、自身の楽曲『Proud(ABGT457)[Mixed]』を披露。浮遊感のあるメロディと繊細なリズムが重なり合い、観客はその幻想的なグルーヴに引き込まれていった。他にも、Andrea Frisina & Irregular Synthの『Dub City』へと移行し、ダブの奥行きとエレクトロの鋭さが交錯する中で、フロアの空気は一層の熱を帯びる。Qrionのミックスは、緻密でありながら感覚的。音と音の隙間に漂う余白さえも演出の一部として機能していた。そして次のDJ Seinfeldへとバトンを渡すタイミングでは、Sammy Virji & Flowdanの『Shella Verse』をセレクト。グルーヴィーなトラックでフロアのテンションを保ちつつ、ローファイ・ハウスへと滑らかに橋を架けるような流れを作り上げた。

Qrionのエモーショナルな余韻を引き継ぎ、次いでFLOOR 1に登場したのは、スウェーデン出身のエレクトロニック・ミュージック・プロデューサーのDJ Seinfeld。ローファイ・ハウスの旗手として知られる彼は、温かみのあるサウンドとメランコリックな世界観で、現代クラブミュージックに新たな感情の深度を与えてきた存在だ。序盤はPOSH! The Princeの『Re-Bokk Robot(Hannah Holland Remix)』をプレイ。テクノとダウンテンポを絶妙にブレンドしたこのトラックによって、フロアの空気は再び引き締まり、光の粒のようなサウンドに溶けていく。彼のDJは単にビートを繋ぐだけではなく、音の温度を緻密にデザインするかのようだった。セット後半では、自身の代表曲『Now I Do』を披露。エモーショナルなヴォーカルサンプルとビートが重なった瞬間、会場は歓声とともに一体化。手を掲げる観客で埋め尽くされた。

夕方になるにつれて、FLOOR 2からは強めの音が聞こえる。そこでプレイしていたのは、DJ Qだ。彼のセットは、トランス、ガラージ、エレクトロを縦横無尽に行き来しながら、会場全体をひとつの巨大なリズムの渦へと引き込んでいく。DJ Theo『Electric Wizard』やKyau & Albert『A Night Like This』を披露し、早いBPMのトラックで観客を一気にブースへと引き寄せた。終盤では、近日アルバム・リリースが控えるFred again..の話題曲『Victory Lap(feat. Skepta & PlaqueBoyMax)』をドロップ。ビートが炸裂した瞬間、フロアの熱気は最高潮に達し、観客とのコール&レスポンスが自然と生まれる。DJ Qはその熱を逃さず、ベースのうねりで空気をコントロールし続けた。ラストにはSammy Virjiの『Find My Way Home』をプレイ。高揚感とともに一抹の余韻を残しながら、疾走感あふれるセットを締めくくった。

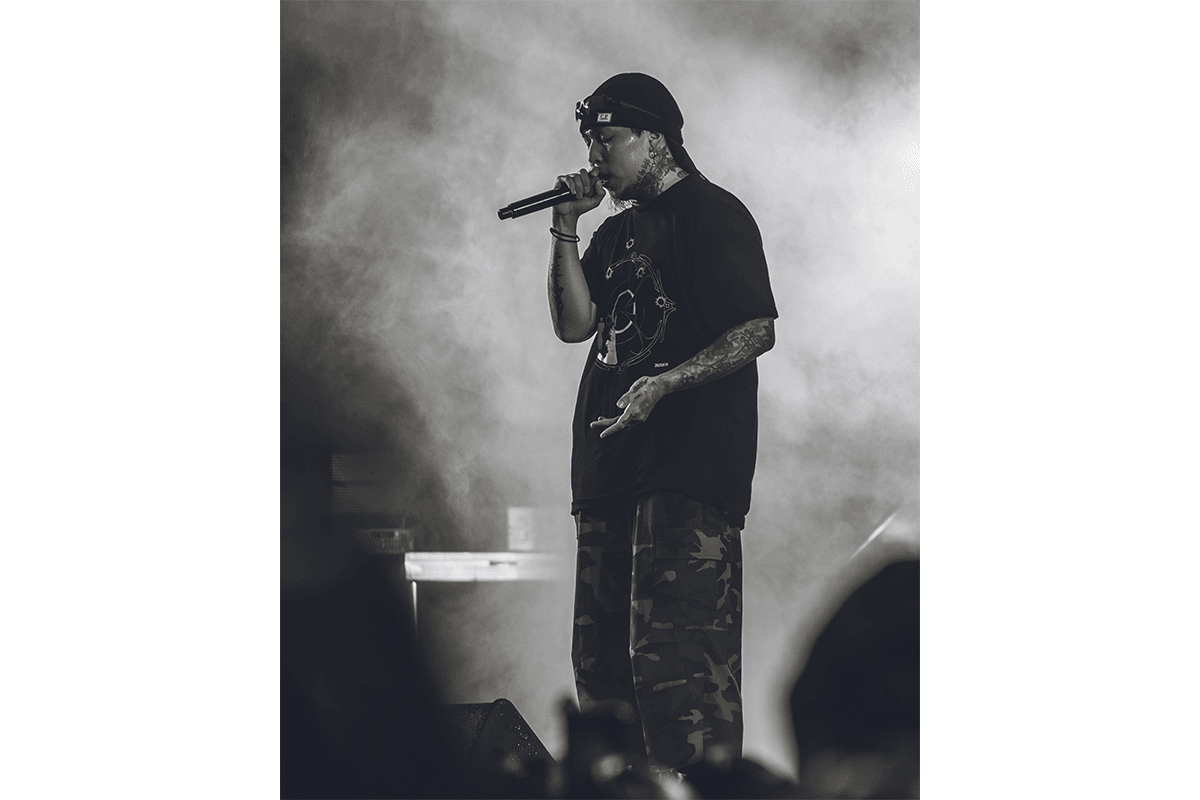

突如フロアに響き渡ったのは、鋭く刻まれるビートと日本語のラップ。FLOOR 1のステージに姿を現したのは、東京を拠点に活動するラッパー Ralphだ。オープニングから『D.N.R(feat. AJHH)』、そしてAwich & MFSとのコラボで知られる『ALI BABA REMIX(feat. MFS & Ralph)』を立て続けに披露。タイトなフロウと圧倒的な存在感で、瞬く間に会場全体の視線を独占した。その後タバコを巻く仕草を交えながら観客を煽り、『Assassin』をドロップ。重低音が鳴り響く中、フロアは一体となって跳ね、拳を突き上げる。さらに新曲を初披露し、会場のボルテージを一段と引き上げた。終盤には『Get Back(feat. Jumadiba & Watson)』や『Selfish』といった代表曲を立て続けにプレイし、ラストにはマイクを掲げ「CIRCUS 10周年おめでとう」と一言。歓声が止まぬ中、堂々とステージを後にした。

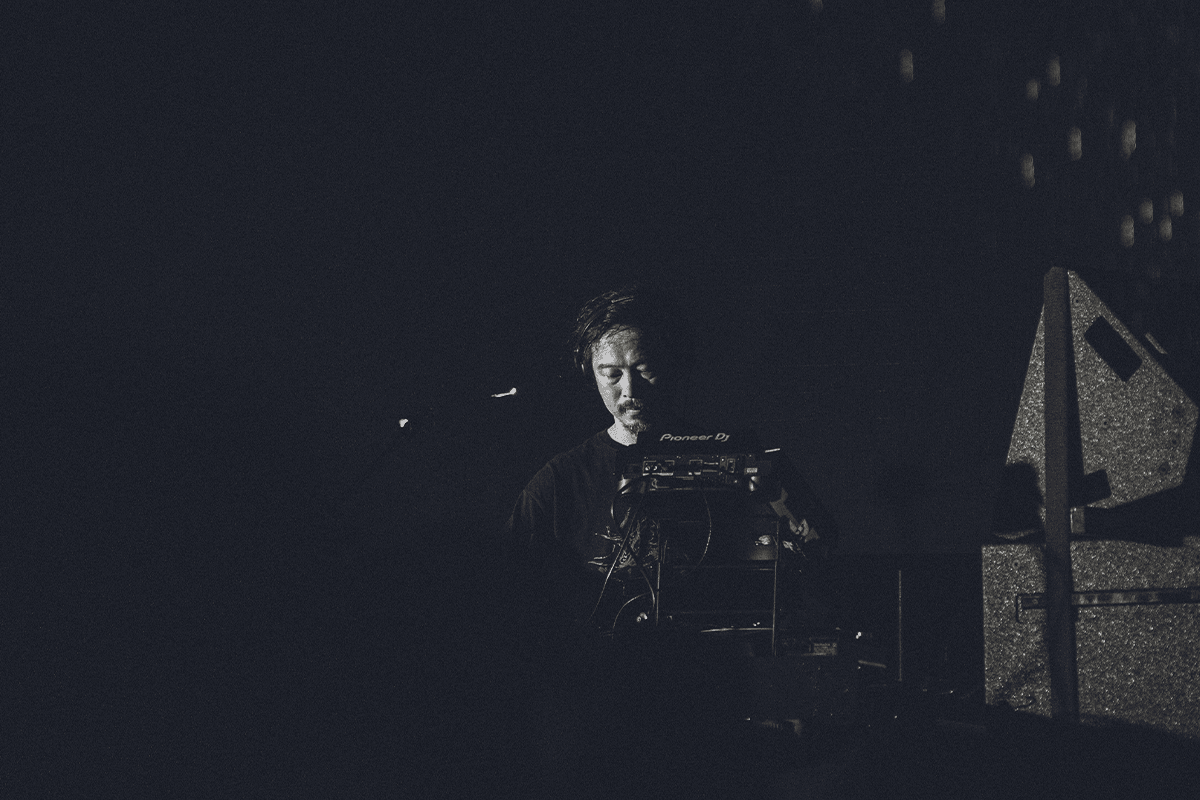

一方FLOOR 2でプレイしていたのは、日本が世界に誇るミニマルテクノ/ハウスのパイオニア FUMIYA TANAKAだ。Karen Pollard & Special Requestの『Reach Out To Me(Special Request Remix)』やDHCの『Watch the Sky』、Paul De Macによる『Macca vs Eric B』などを次々と繋いでいく。すべてのプレイがオールヴァイナルで構成され、1曲ごとに針が刻むわずかなノイズすら、彼独自のグルーヴとして機能していた。フロアは熱狂というより、研ぎ澄まされた集中と多幸感に包まれていく。反復と抑制の中に宿るリズムのうねりが、時間の感覚を曖昧にし、観客を深いグルーヴへと導いていった。

FLOOR 2の最後は、オーストラリア出身のDJ/プロデューサー Skin On Skinが登場。序盤からハイテンポなビートで観客を一気に巻き込み、重低音が響き渡るたびにフロアは振動し、熱気が天井を突き抜ける。代表曲『Don’t Fuck Around』が鳴り響くと、待ちわびたように歓声が沸き起こり、オーディエンスはサウンドと一体化。鋭く刻まれるキックと歪んだサンプルの連打が、CIRCUS TOKYO 10th Anniversaryの熱狂を一段と押し上げていった。続く『For The Shot』では、自ら観客席へと降り客と至近距離でビートを共有するパフォーマンスを披露。その人間味あふれるステージングは、クラブという空間の枠を越え、音と身体がぶつかり合う“儀式”のようでもあった。さらに『Doo』などの楽曲でフロアをさらに煽り、最後の一瞬まで緊張感を途切れさせない。その姿はまさに、FLOOR 2のトリにふさわしい存在。エネルギッシュな彼のプレイは、昼から夜を駆け抜けた観客の記憶に強烈な余韻を残した。

FLOOR 1のライトがゆっくりと落ち、静寂が訪れる。その刹那、ステージに姿を現したのは本イベントのトリを務めるTohjiだった。序盤、埼玉出身のラッパー Loota(ルータ)を迎え、2人は『Yodaka』や『Naked』、『Iron D**k』、『Oni』といった楽曲を連続で披露。硬質なビートと浮遊感のあるメロディが交錯する中、会場全体はまるでTohjiの夢の中に迷い込んだかのように、独自のヴァイブスに飲み込まれていく。Lootaが「ありがとう」とひとこと残してステージを後にすると、Tohjiは静かに、『medium rare』へ。“ミディアムレア”な温度感で世界と向き合う彼自身の姿勢を体現するかのようなパフォーマンスに、フロアの熱がひとつの塊となって揺らめいた。続いて『Twilight Zone(feat.Bladee)』が鳴り響くと、観客の歓声が空を突き抜け、光と音が交錯する幻想的な空間に。Tohjiが発する一言一句、身のこなしのすべてがアートと現実の狭間を行き来するような、異次元の熱量を帯びていた。そして照明が再び落ち、柔らかな光の中に現れたのはgummyboy。TohjiとgummyboyによるMall Boyzの2人が並び立つ瞬間、会場の空気は一変する。『Goku Vibes』、『My Life』、『Do u remember me(feat.Tohji & gummyboy)』と続くたび、ステージと観客の境界は完全に溶け合い、そこにあったのは純粋なカタルシス。ラストに披露された『ULTRA RARE』や『Super Ocean Man』では、無数の手が宙に伸び、誰もが彼らの音の渦に身を委ねた。踊り狂う観客の熱気とともに、Tohjiはゆっくりとステージを後にする。その背中が見えなくなった後も、光の残像と余韻だけがフロアに漂い続けていた。それは、『CIRCUS TOKYO』の10年を象徴する一夜の終わりにふさわしい、美しく燃え尽きる瞬間だった。

本イベントは、この記事内に記載されているアーティストの他にも多数の豪華な演者が登場。音楽的なジャンルは異なれど、この夜に鳴り響いたすべてのサウンドは、確かにひとつの場所『CIRCUS TOKYO』が築き上げた空間のもとで交わっていた。過去10年、彼らが築いてきたのは単なる“クラブ”ではない。時代やカルチャー、ジャンルの境界を超え、音を媒介にして人と人とを結びつける場そのものだった。それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも、ひとつの波となって重なり合う。そんな『CIRCUS TOKYO』らしい一体感が、会場全体を包み込んでいた。そしてイベントの終わりを迎えた今、誰もが確信したのではないだろうか。東京のクラブシーンに終わりはない。むしろ、ここからまた新しい10年が始まる。

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

去る10月4日(土)、『お台場青梅地区P区画』にて渋谷・並木橋エリアに拠点を構えるクラブ『CIRCUS TOKYO』の10周年を記念して「CIRCUS TOKYO 10th anniversary」が開催された。2015年のオープン以来、国内外の先鋭的な音楽カルチャーを紹介し続けてきた同クラブ。その10年の歩みを象徴するかのように、当日はジャンルも国境も超えたアーティストたちが一堂に会し、記念すべき節目にふさわしい熱気に包まれた。

本イベントでは、東京・大阪を拠点に活動するDJコレクティブ FULLHOUSE(フルハウス)や、日本が世界に誇るミニマルテクノ/ハウスのパイオニア FUMIYA TANAKA、圧倒的な声の存在感とドリルビートを得意とするラッパー Ralph、Hip Hopをベースにしつつもハイパーポップやアンビエント、トラップといった多彩なジャンルを横断するアーティスト Tohjiといった日本を代表するDJやアーティストが出演。加えて、海外からも現在のシーンを代表する錚々たる顔ぶれが集結した。現代のUKアンダーグラウンドを象徴するプロデューサー/DJ/アーティストのVegyn(ヴィーガン)、オーストラリア出身のDJ/プロデューサー Skin On Skin(スキン オン スキン)、スウェーデン出身のエレクトロニック・ミュージック・プロデューサー/DJでローファイ・ハウスの旗手として知られるDJ Seinfeld(サインフェルド)、UKガラージを得意とするDJ Q、札幌生まれで現在はサンフランシスコを拠点とするエレクトロニック・ミュージック・プロデューサー/DJ Qrion(クリオン)といった豪華メンバーがラインアップ。

以前『Hypebeast』のインタビューで、SAMOは「こんな尖った演者、日本はもちろん世界でもなかなか見られないんじゃないかなと思います」と語っていたが、その言葉を裏づけるかのように、本イベントは世界のアンダーグラウンドとオーバグラウンドが交錯する、極めて象徴的な1日となった。

本イベントは、3つのエリアで構成され、それぞれが異なるサウンドスケープを描き出していた。正午過ぎ、FLOOR 2にてプレイしていたのは、東京・大阪を中心に活動するDJコレクティブ FULLHOUSEのメンバー、SAMOだ。序盤から彼女の選曲は空間の温度を的確にコントロールしていく。テックハウスを軸に、硬質なキックとしなやかなグルーヴを織り交ぜながら、広大な屋外フロアに一体感を生み出していった。立ち上がりの時間帯ながら、フロアにはすでに多くのオーディエンスが集まり、音に身を委ねる姿が目立つ。SAMOのプレイは単なるウォームアップにとどまらず、イベント全体のトーンを決定づけるような精密さと推進力を持っていた。緩やかに沸騰していくサウンドの波に呼応するように、観客のボルテージも徐々に上昇していった。

SAMOに続いてFLOOR 2のステージに登場したのは、イギリスを代表するプロデューサー/DJ/アーティスト、Vegyn(ヴィーガン)。フランクオーシャン(Frank Ocean)のプロデュースワークや自身のレーベル 「PLZ Make It Ruins」などで知られる彼は、今回のラインアップの中でもとりわけ注目を集める存在だった。午後過ぎにあたる時間帯、SAMOの熱量を受け継ぐようにしてブースに立つと、Floating Pointsの『Key103』からスムーズにミックスを繋ぎ、DJ Relaxの『Take Me Back To 2002』をドロップ。浮遊感のあるエレクトロ・サウンドが波のように広がり、会場全体を包み込んでいった。彼のプレイは、緻密でありながらどこか余白を感じさせる独特の構築力に満ちていた。続くLA Priest『Engine(Erol Alkan’s Transonic Re-Edit)』では、テクノを軸にしつつもメロディの伸びやかなグルーヴで観客の身体を静かに揺らしていく。中盤では、シェリル・クロウの『ソーク・アップ・ザ・サン』を披露しロックテイストも交えつつも、自身の楽曲『Makeshift Tourniquet』へと展開。透明感のあるメロディラインとビートの緊張感が絶妙に絡み合い、Vegynならではのグルーヴが会場を包み込む。最後には、エンパイア・オブ・ザ・サンの『Walking On A Dream』やフェニックスの『If I Feel Better』をプレイし、誰もが自然と手を掲げ、拍手と歓声が沸き起こった。

Vegynに続いて登場したのがFULLHOUSEのryota。落ち着きあるサウンドから一転、Dillinjaの『Ja Know Ya Big』やL-Side & MC Fatsの『High Times』といったジャングルやドラムベースに変わり、ジャンル特有の疾走感が一気に加速。BPMも体感的に跳ね上がった。FLOOR2の前半戦は、ハウス・テクノ・アンビエント・ジャングル・ベースといった多彩なジャンルが入り混じり、“現場で機能する音楽”の真価が、まさに体現された瞬間を感じ取ることができた。

一方FLOOR 1では、札幌出身で現在はサンフランシスコを拠点に活動するエレクトロニック・ミュージック・プロデューサー/DJ Qrionがプレイを展開していた。彼女特有の温度感と透明感を帯びたサウンドスケープは、序盤からフロアを包み込み、昼の熱気をゆるやかなムードへと導いていく。セットの中盤では、自身の楽曲『Proud(ABGT457)[Mixed]』を披露。浮遊感のあるメロディと繊細なリズムが重なり合い、観客はその幻想的なグルーヴに引き込まれていった。他にも、Andrea Frisina & Irregular Synthの『Dub City』へと移行し、ダブの奥行きとエレクトロの鋭さが交錯する中で、フロアの空気は一層の熱を帯びる。Qrionのミックスは、緻密でありながら感覚的。音と音の隙間に漂う余白さえも演出の一部として機能していた。そして次のDJ Seinfeldへとバトンを渡すタイミングでは、Sammy Virji & Flowdanの『Shella Verse』をセレクト。グルーヴィーなトラックでフロアのテンションを保ちつつ、ローファイ・ハウスへと滑らかに橋を架けるような流れを作り上げた。

Qrionのエモーショナルな余韻を引き継ぎ、次いでFLOOR 1に登場したのは、スウェーデン出身のエレクトロニック・ミュージック・プロデューサーのDJ Seinfeld。ローファイ・ハウスの旗手として知られる彼は、温かみのあるサウンドとメランコリックな世界観で、現代クラブミュージックに新たな感情の深度を与えてきた存在だ。序盤はPOSH! The Princeの『Re-Bokk Robot(Hannah Holland Remix)』をプレイ。テクノとダウンテンポを絶妙にブレンドしたこのトラックによって、フロアの空気は再び引き締まり、光の粒のようなサウンドに溶けていく。彼のDJは単にビートを繋ぐだけではなく、音の温度を緻密にデザインするかのようだった。セット後半では、自身の代表曲『Now I Do』を披露。エモーショナルなヴォーカルサンプルとビートが重なった瞬間、会場は歓声とともに一体化。手を掲げる観客で埋め尽くされた。

夕方になるにつれて、FLOOR 2からは強めの音が聞こえる。そこでプレイしていたのは、DJ Qだ。彼のセットは、トランス、ガラージ、エレクトロを縦横無尽に行き来しながら、会場全体をひとつの巨大なリズムの渦へと引き込んでいく。DJ Theo『Electric Wizard』やKyau & Albert『A Night Like This』を披露し、早いBPMのトラックで観客を一気にブースへと引き寄せた。終盤では、近日アルバム・リリースが控えるFred again..の話題曲『Victory Lap(feat. Skepta & PlaqueBoyMax)』をドロップ。ビートが炸裂した瞬間、フロアの熱気は最高潮に達し、観客とのコール&レスポンスが自然と生まれる。DJ Qはその熱を逃さず、ベースのうねりで空気をコントロールし続けた。ラストにはSammy Virjiの『Find My Way Home』をプレイ。高揚感とともに一抹の余韻を残しながら、疾走感あふれるセットを締めくくった。

突如フロアに響き渡ったのは、鋭く刻まれるビートと日本語のラップ。FLOOR 1のステージに姿を現したのは、東京を拠点に活動するラッパー Ralphだ。オープニングから『D.N.R(feat. AJHH)』、そしてAwich & MFSとのコラボで知られる『ALI BABA REMIX(feat. MFS & Ralph)』を立て続けに披露。タイトなフロウと圧倒的な存在感で、瞬く間に会場全体の視線を独占した。その後タバコを巻く仕草を交えながら観客を煽り、『Assassin』をドロップ。重低音が鳴り響く中、フロアは一体となって跳ね、拳を突き上げる。さらに新曲を初披露し、会場のボルテージを一段と引き上げた。終盤には『Get Back(feat. Jumadiba & Watson)』や『Selfish』といった代表曲を立て続けにプレイし、ラストにはマイクを掲げ「CIRCUS 10周年おめでとう」と一言。歓声が止まぬ中、堂々とステージを後にした。

一方FLOOR 2でプレイしていたのは、日本が世界に誇るミニマルテクノ/ハウスのパイオニア FUMIYA TANAKAだ。Karen Pollard & Special Requestの『Reach Out To Me(Special Request Remix)』やDHCの『Watch the Sky』、Paul De Macによる『Macca vs Eric B』などを次々と繋いでいく。すべてのプレイがオールヴァイナルで構成され、1曲ごとに針が刻むわずかなノイズすら、彼独自のグルーヴとして機能していた。フロアは熱狂というより、研ぎ澄まされた集中と多幸感に包まれていく。反復と抑制の中に宿るリズムのうねりが、時間の感覚を曖昧にし、観客を深いグルーヴへと導いていった。

FLOOR 2の最後は、オーストラリア出身のDJ/プロデューサー Skin On Skinが登場。序盤からハイテンポなビートで観客を一気に巻き込み、重低音が響き渡るたびにフロアは振動し、熱気が天井を突き抜ける。代表曲『Don’t Fuck Around』が鳴り響くと、待ちわびたように歓声が沸き起こり、オーディエンスはサウンドと一体化。鋭く刻まれるキックと歪んだサンプルの連打が、CIRCUS TOKYO 10th Anniversaryの熱狂を一段と押し上げていった。続く『For The Shot』では、自ら観客席へと降り客と至近距離でビートを共有するパフォーマンスを披露。その人間味あふれるステージングは、クラブという空間の枠を越え、音と身体がぶつかり合う“儀式”のようでもあった。さらに『Doo』などの楽曲でフロアをさらに煽り、最後の一瞬まで緊張感を途切れさせない。その姿はまさに、FLOOR 2のトリにふさわしい存在。エネルギッシュな彼のプレイは、昼から夜を駆け抜けた観客の記憶に強烈な余韻を残した。

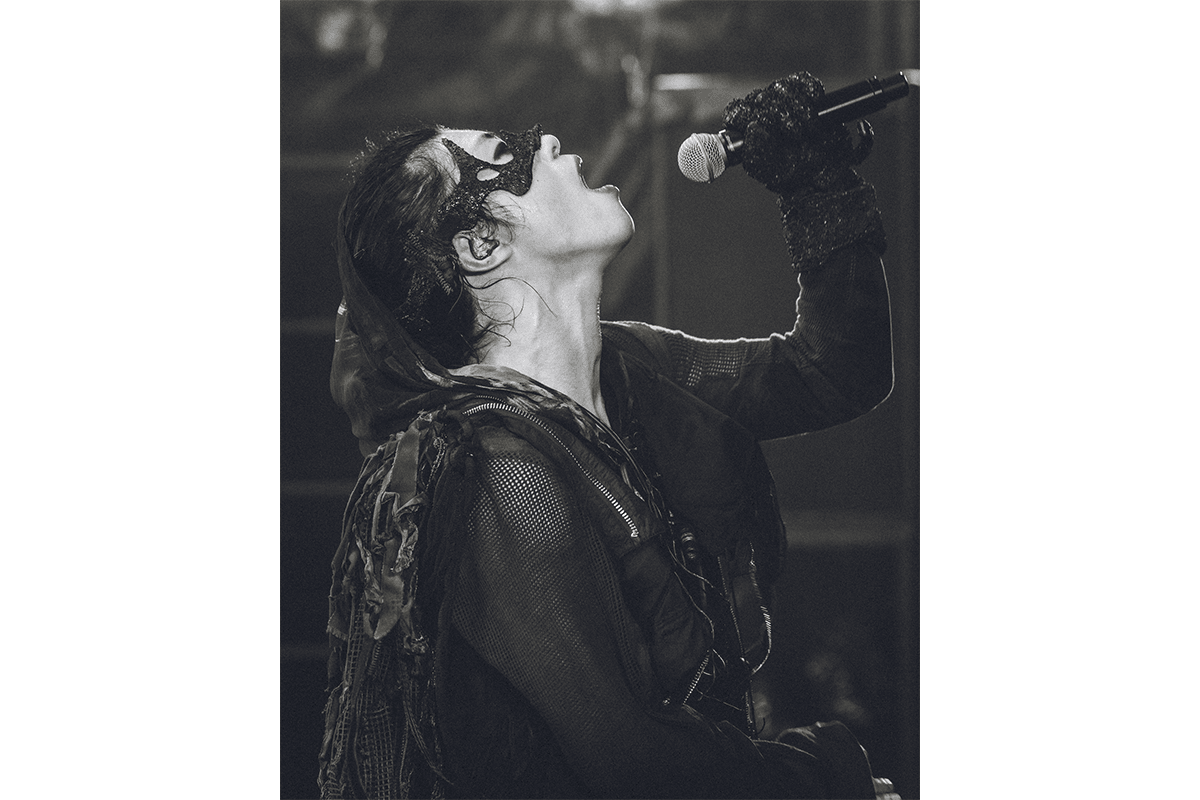

FLOOR 1のライトがゆっくりと落ち、静寂が訪れる。その刹那、ステージに姿を現したのは本イベントのトリを務めるTohjiだった。序盤、埼玉出身のラッパー Loota(ルータ)を迎え、2人は『Yodaka』や『Naked』、『Iron D**k』、『Oni』といった楽曲を連続で披露。硬質なビートと浮遊感のあるメロディが交錯する中、会場全体はまるでTohjiの夢の中に迷い込んだかのように、独自のヴァイブスに飲み込まれていく。Lootaが「ありがとう」とひとこと残してステージを後にすると、Tohjiは静かに、『medium rare』へ。“ミディアムレア”な温度感で世界と向き合う彼自身の姿勢を体現するかのようなパフォーマンスに、フロアの熱がひとつの塊となって揺らめいた。続いて『Twilight Zone(feat.Bladee)』が鳴り響くと、観客の歓声が空を突き抜け、光と音が交錯する幻想的な空間に。Tohjiが発する一言一句、身のこなしのすべてがアートと現実の狭間を行き来するような、異次元の熱量を帯びていた。そして照明が再び落ち、柔らかな光の中に現れたのはgummyboy。TohjiとgummyboyによるMall Boyzの2人が並び立つ瞬間、会場の空気は一変する。『Goku Vibes』、『My Life』、『Do u remember me(feat.Tohji & gummyboy)』と続くたび、ステージと観客の境界は完全に溶け合い、そこにあったのは純粋なカタルシス。ラストに披露された『ULTRA RARE』や『Super Ocean Man』では、無数の手が宙に伸び、誰もが彼らの音の渦に身を委ねた。踊り狂う観客の熱気とともに、Tohjiはゆっくりとステージを後にする。その背中が見えなくなった後も、光の残像と余韻だけがフロアに漂い続けていた。それは、『CIRCUS TOKYO』の10年を象徴する一夜の終わりにふさわしい、美しく燃え尽きる瞬間だった。

本イベントは、この記事内に記載されているアーティストの他にも多数の豪華な演者が登場。音楽的なジャンルは異なれど、この夜に鳴り響いたすべてのサウンドは、確かにひとつの場所『CIRCUS TOKYO』が築き上げた空間のもとで交わっていた。過去10年、彼らが築いてきたのは単なる“クラブ”ではない。時代やカルチャー、ジャンルの境界を超え、音を媒介にして人と人とを結びつける場そのものだった。それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも、ひとつの波となって重なり合う。そんな『CIRCUS TOKYO』らしい一体感が、会場全体を包み込んでいた。そしてイベントの終わりを迎えた今、誰もが確信したのではないだろうか。東京のクラブシーンに終わりはない。むしろ、ここからまた新しい10年が始まる。

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.