Rewrite

去る7月26日(金)〜28日(日)に開催された日本における“野外フェス”の代名詞的存在であり、もはや夏の風物詩とも言える「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24(フジロックフェスティバル ‘24)」。新潟県は苗場という山間部で開催されることもあり、断続的に雨模様の年も珍しくないが、今年は天気に恵まれたフェス日和の3日間となった。そんな「FUJI ROCK」に『Hypebeast Japan』編集部が6年ぶりに潜入したので、オリジナルの現地レポートをお届けしたい。

まずは宿のチェックインを済ませ、12:00頃に会場入りした編集部が向かったのは、「FUJI ROCK」唯一の屋根付きステージとして知られる『RED MARQUEE(レッドマーキー)』。幕開けは、サウスロンドンを拠点に活動する1999年生まれのマルチ奏者 イエロー・デイズ(Yellow Days)だ。市松模様のヘアスタイルにデニムのセットアップのクールな出立で現れ、代表曲 “The Way Things Change”などを披露してくれたが、常にボトムスのチャックが全開という抜けた一面も。約1時間、彼のブルージーな歌声を堪能した編集部一同は、木々が作り出すトンネルを抜け、浅貝川で涼しむ来場者を横目に、2番目のキャパシティを誇る『WHITE STAGE(ホワイトステージ)』へ。

お目当ては、御年70歳のレジェンド・大貫妙子の初「FUJI ROCK」の舞台。残念ながらタイムテーブルの“被り”問題で最後まで観ることは叶わなかったが、オールタイムヒッツな50分間だったそうで、名曲“都会”の際には彼女の指にトンボが止まるという、自然豊かな野外フェスならではのシーンもあったそうだ。後ろ髪を引かれる思いで『WHITE STAGE』を後にし、木道を経由して再び『RED MARQUEE』へと戻り、デンマーク発シンガー・ソングライター兼プロデューサーであるエリカ・デ・カシエール(Erika de Casier)を鑑賞。今や世界No.1のハイプグループであるNewJeans(ニュージーンズ)に楽曲を提供している背景も手伝い、会場は大貫妙子との“被り”を感じさせない盛り上がりを見せていた。

日中は天気に恵まれ常に30度を超えていたこともあり、休憩を挟みながら夕暮れのメインステージ『GREEN STAGE(グリーンステージ)』でアメリカ・インディアナ産のポップシンガー オマー・アポロ(Omar Apollo)に陶然し、UKインディーの雄 キング・クルール(King Krule)のため三度目の『RED MARQUEE』に。初期の人気曲 “Easy Easy”から最新曲“Time For Slurp”まで、彼の真髄を惜しみなくぶつけてくるような全15曲をプレイしてみせ、約10年ぶりの来日を心待ちにしていたファンにとっては垂涎の1時間となった。

そして、陽が落ちた19:20〜20:30の『GREEN STAGE』には、『Hypebeast』でもお馴染みのAwich(エーウィッチ)が登場。彼女が苗場の地でライブを行うのは2年ぶり2度目で(*当時の独占フォトレポートはこちらから)、前回出演が同時刻帯の『RED MARQUEE』だったことを考えると、それだけで彼女の躍進ぶりが伺える。そんな晴れ舞台には、所属するヒップホップクルー YENTOWN(イエンタウン)の面々や盟友 JP THE WAVY(ジェイピー ザ ウェイビー)らも駆け付け、全編を通してヘッドライナーに負けず劣らずのパフォーマンスを見せていた。また中盤、ある女性との「FUJI ROCK」でのエピソードを口にするシーンも。詳細は、以下のツイートからご確認いただきたい。

姐さんがフジロックで話されていた方の2019年当時のツイートを発見して泣ける。

フジロックのグリーンステージのパフォーマンスがりかさんにも届いてますように。#awich #fujirock #フジロック #hiphop pic.twitter.com/rag9bbuerH

— This is awich (@this_is_awich) July 30, 2024

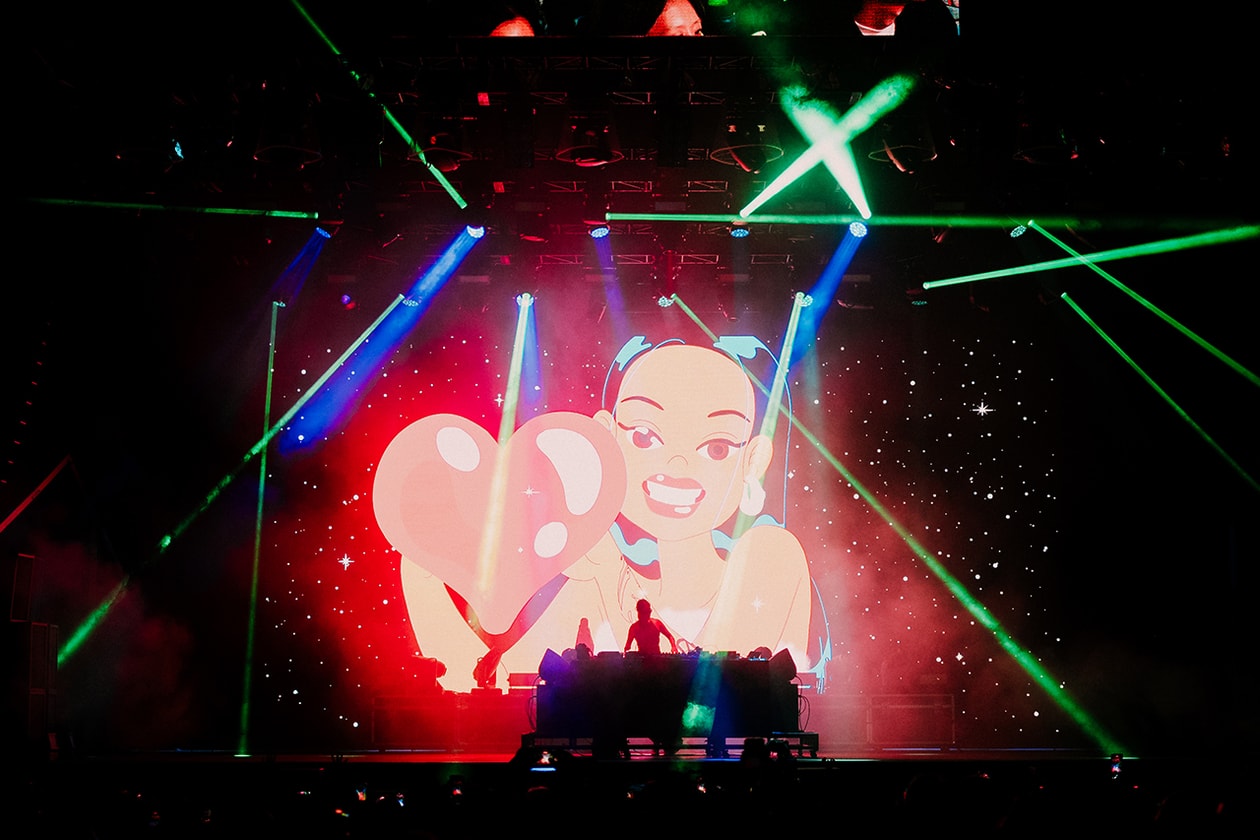

その後、『RED MARQUEE』で現行UKダンス・ミュージックの重要人であるフローティング・ポインツ(Floating Points)を満喫した我々は、すっかり電子音の気分となり、ヘッドライナーのザ・キラーズ(The Killers)を20分ほど味わいつつ、アンダーグラウンド・シーンのフィメールアイコン ペギー・グー(Peggy Gou)を目指して『WHITE STAGE』に移動。結果、砂地の会場は彼女の巧みなDJ捌きでフロア化し、苦渋の選択は正しかったと思わせてくれた。

フローティング・ポインツとペギー・グー以降も日本から電気グルーヴ、イングランドからジャックス・ジョーンズ(Jax Jones)、スウェーデンからNOTD(ノーテッド)と、ダンスアクトが真夜中の苗場を沸かせ続け、初日のトリは音楽ユニット group_inou(グループイノウ)が担当。彼らは2016年11月を最後に活動休止していたが、昨年末から約7年ぶりに活動を再開させたこともあり、ライブ開始が28:05だったにも関わらず大勢のファンが勇姿を見届けていたのが印象深い。ちなみに、筆者は3日間の個人的ベストアクトがgroup_inouだった。

続く2日目は、今年6月にパリで発表された〈UNDERCOVER(アンダーカバー)〉の2025年春夏メンズコレクションへの楽曲提供も記憶に新しい、オーストラリア・メルボルンの3ピースバンド グラス・ビームス(Glass Beams)からスタート。素顔を覆っていることからも分かるように、インド系オーストラリア人の父を持つラジャン・シルヴァ(Rajan Silva)を中心に結成されたということ以外、ほぼ謎に包まれたこのバンド。謎が好奇心を刺激し、好奇心が音楽を面白くさせるが、グラス・ビームスの場合は実力も疑いなく、会場となった『RED MARQUEE』は早々と入場規制となっていた。

そして、編集部一同は会場最奥部にあるフードエリア『ORANGE CAFE(オレンジ カフェ)』まで足を伸ばしてお腹を満たし、シカゴ出身の実力派女性ラッパーNONAME(ノーネーム)のため『RED MARQUEE』に帰着。“2023年のベスト・ラップアルバム”との呼び声も高かった2ndアルバム『Sundial』を中心としたセットリストで、苗場にシカゴの風を吹かせていた。続く『GREEN STAGE』に立つのは、ブリストル・サウンドの先駆者 ポーティスヘッド(Portishead)のヴォーカリストであるベス・ギボンズ(Beth Gibbons)。完成まで10年を要し、5月にリリースしたばかりの初ソロアルバム『Lives Outgrown』の世界観を見事に展開し、ライブならではの幸福感や充実感を憶えるステージングに。

ベス・ギボンズの余韻も冷めやらぬまま、2日目の私的ヘッドライナーであるサウスロンドン出身のR&Bシンガー/プロデューサー サンファ(Sampha)が『WHITE STAGE』にお出まし。技巧派ドラマー ブレイク・カスコー(Blake Cascoe)らお馴染みのメンバーを引き連れたバンドセットで、音源の緻密さと完成度の高さを上回る圧巻のアレンジ力を魅せ付け、1つのドラムを4人で叩く“Without”が披露された際には、会場中から感嘆のうねり声が上がっていた。なお、このパフォーマンスはライブでは恒例となっているので、おかわり希望の方は以下の「Glastonbury 2024」のライブ映像もチェックしていただきたい。

サンファの天性の歌声に酔いしれた我々は、その足でザ・ユセフ・デイズ・エクスペリエンス(The Yussef Dayes Experience)のため幻想的なムードの『FIELD OF HEAVEN(フィールド・オブ・ヘブン)』に直行。昨今のUKジャズ・ムーブメントのキーマンは、衝撃的とも言えるドラミングで観客を虜にし、三線を手にした奄美民謡歌手・城南海とのスペシャルセッションも。このような東洋民謡と西洋ジャスの融合を星空の下、身体全体で味わえるのは「FUJI ROCK」ならではだろう。その後、ノルウェー発クィア・アイコン ガール・イン・レッド(girl in red)のパワフルでピースフルなステージを挟み、深夜の『RED MARQUEE』で“Techno machine”ことシカゴのトップDJ Hiroko Yamamura(ヒロコ・ヤマムラ)とNY産まれ明石育ちのDJ SAMO(サモ)に熱狂し、29:00頃に帰路へと向かった。

迎えた最終日。編集部一同は、後日公開予定の『Food Guide: FUJI ROCK FESTIVAL ‘24』のためフードハントを敢行しながら、細野晴臣を祖父に持つYutaが所属する東京発の3人組コミック・バンド CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN(チョ コ パ コ チョ コ キン キン)、オランダ・マーストリヒトのグルーヴィー&ファンク・バンド イン イン(YIN YIN)、アイルランド・ダブリンの気鋭ポストパンク・バンド フォンテインズ D.C.(FONTAINES D.C.)を経て、11年ぶりの来日を果たしたキム・ゴードン(Kim Gordon)を謁見しに『WHITE STAGE』へ。時折、実験的要素の強いパフォーマンスに取り残される感覚も覚えたが不思議と居心地は良く、さすがの一言。“オルタナのゴッドマザー”、ここにアリ。

時刻は21時を過ぎ、最終日のヘッドライナー ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ(Noel Gallagher’s High Flying Birds)が満を持して『GREEN STAGE』に降臨。愛するマンチェスター・シティの監督 ペップ・グアルディオラ(Josep Guardiola)のパネルを背に、序盤はソロ曲を歌い上げ、村雨に見舞われながら徐々にオアシス(Oasis)の楽曲を披露し、なんと同郷 Joy Division(ジョイ・ディヴィジョン)の“Love Will Tear Us Apart”のカバーでフィニッシュ。だが当然アンコールの声は巻き起こり、オーディエンスの期待に応える形で“Stand by Me”、“Live Forever”、“Don’t Look Back in Anger”という怒涛の3連続でシンガロングを呼び大団円を迎えた。

『GREEN STAGE』の幕が降りても、まだまだ「FUJI ROCK」は終わらない。最終日の『WHITE STAGE』のトリは、いわば3日間を締めくくる大トリ。直近10年間を振り返ってもウィーザー(Weezer)、ムラ マサ(Mura Masa)、平沢進+会人、ジェイムス・ブレイク(James Blake)、チャーチズ(Chvrches)、メジャー・レーザー(Major Lazer)、バトルス(Battles)、FKAツイッグス(FKA twigs)、アウトキャスト(OutKast)とヘッドライナーに引けを取らない面々が出演してきた。今年、この見逃し厳禁な“ホット枠”に任命されたのが、アメリカ・ボルチモアの5人組バンド ターンスタイル(TURNSTILE)だ。大きな括りではハードコアに位置付けられるが、先人たちの意志を引き継ぎながらスタイルやルールにとらわれない音楽性を特徴とし、オープニングナンバー “T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION)”から会場のボルテージは一気に沸点超え。フィナーレには、ボーカルを務めるブレンダン・イェーツ(Brendan Yates)の扇動によって数百人以上のファンがステージへと上がり、壇上でモッシュとダイブが発生するカオスな中、幕切れを祝うピンクの紙吹雪が発射されて終演。おそらく、ターンスタイルを観たフジロッカーに“ベストパフォーマー”を聞けば、彼らの名前を挙げるに違いない。そう言い切れるほどの「FUJI ROCK」史に残る怪演を魅せてくれた。

運営事務局によると、「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24」の来場者数は14,000人が訪れた前夜祭を含む96,000人で、来年は7月25〜27日の開催を予定しているとのこと。今年は『Amazon』によって無料ライブ配信が行われ、自宅や遠方にいながらも「FUJI ROCK」を楽しむことができたが、やはり現地でしか視えない景色や得られない体験はある。経験者は来年も、未経験者は来年こそ、苗場へ行こう。

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

去る7月26日(金)〜28日(日)に開催された日本における“野外フェス”の代名詞的存在であり、もはや夏の風物詩とも言える「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24(フジロックフェスティバル ‘24)」。新潟県は苗場という山間部で開催されることもあり、断続的に雨模様の年も珍しくないが、今年は天気に恵まれたフェス日和の3日間となった。そんな「FUJI ROCK」に『Hypebeast Japan』編集部が6年ぶりに潜入したので、オリジナルの現地レポートをお届けしたい。

まずは宿のチェックインを済ませ、12:00頃に会場入りした編集部が向かったのは、「FUJI ROCK」唯一の屋根付きステージとして知られる『RED MARQUEE(レッドマーキー)』。幕開けは、サウスロンドンを拠点に活動する1999年生まれのマルチ奏者 イエロー・デイズ(Yellow Days)だ。市松模様のヘアスタイルにデニムのセットアップのクールな出立で現れ、代表曲 “The Way Things Change”などを披露してくれたが、常にボトムスのチャックが全開という抜けた一面も。約1時間、彼のブルージーな歌声を堪能した編集部一同は、木々が作り出すトンネルを抜け、浅貝川で涼しむ来場者を横目に、2番目のキャパシティを誇る『WHITE STAGE(ホワイトステージ)』へ。

お目当ては、御年70歳のレジェンド・大貫妙子の初「FUJI ROCK」の舞台。残念ながらタイムテーブルの“被り”問題で最後まで観ることは叶わなかったが、オールタイムヒッツな50分間だったそうで、名曲“都会”の際には彼女の指にトンボが止まるという、自然豊かな野外フェスならではのシーンもあったそうだ。後ろ髪を引かれる思いで『WHITE STAGE』を後にし、木道を経由して再び『RED MARQUEE』へと戻り、デンマーク発シンガー・ソングライター兼プロデューサーであるエリカ・デ・カシエール(Erika de Casier)を鑑賞。今や世界No.1のハイプグループであるNewJeans(ニュージーンズ)に楽曲を提供している背景も手伝い、会場は大貫妙子との“被り”を感じさせない盛り上がりを見せていた。

日中は天気に恵まれ常に30度を超えていたこともあり、休憩を挟みながら夕暮れのメインステージ『GREEN STAGE(グリーンステージ)』でアメリカ・インディアナ産のポップシンガー オマー・アポロ(Omar Apollo)に陶然し、UKインディーの雄 キング・クルール(King Krule)のため三度目の『RED MARQUEE』に。初期の人気曲 “Easy Easy”から最新曲“Time For Slurp”まで、彼の真髄を惜しみなくぶつけてくるような全15曲をプレイしてみせ、約10年ぶりの来日を心待ちにしていたファンにとっては垂涎の1時間となった。

そして、陽が落ちた19:20〜20:30の『GREEN STAGE』には、『Hypebeast』でもお馴染みのAwich(エーウィッチ)が登場。彼女が苗場の地でライブを行うのは2年ぶり2度目で(*当時の独占フォトレポートはこちらから)、前回出演が同時刻帯の『RED MARQUEE』だったことを考えると、それだけで彼女の躍進ぶりが伺える。そんな晴れ舞台には、所属するヒップホップクルー YENTOWN(イエンタウン)の面々や盟友 JP THE WAVY(ジェイピー ザ ウェイビー)らも駆け付け、全編を通してヘッドライナーに負けず劣らずのパフォーマンスを見せていた。また中盤、ある女性との「FUJI ROCK」でのエピソードを口にするシーンも。詳細は、以下のツイートからご確認いただきたい。

姐さんがフジロックで話されていた方の2019年当時のツイートを発見して泣ける。

フジロックのグリーンステージのパフォーマンスがりかさんにも届いてますように。#awich #fujirock #フジロック #hiphop pic.twitter.com/rag9bbuerH

— This is awich (@this_is_awich) July 30, 2024

その後、『RED MARQUEE』で現行UKダンス・ミュージックの重要人であるフローティング・ポインツ(Floating Points)を満喫した我々は、すっかり電子音の気分となり、ヘッドライナーのザ・キラーズ(The Killers)を20分ほど味わいつつ、アンダーグラウンド・シーンのフィメールアイコン ペギー・グー(Peggy Gou)を目指して『WHITE STAGE』に移動。結果、砂地の会場は彼女の巧みなDJ捌きでフロア化し、苦渋の選択は正しかったと思わせてくれた。

フローティング・ポインツとペギー・グー以降も日本から電気グルーヴ、イングランドからジャックス・ジョーンズ(Jax Jones)、スウェーデンからNOTD(ノーテッド)と、ダンスアクトが真夜中の苗場を沸かせ続け、初日のトリは音楽ユニット group_inou(グループイノウ)が担当。彼らは2016年11月を最後に活動休止していたが、昨年末から約7年ぶりに活動を再開させたこともあり、ライブ開始が28:05だったにも関わらず大勢のファンが勇姿を見届けていたのが印象深い。ちなみに、筆者は3日間の個人的ベストアクトがgroup_inouだった。

続く2日目は、今年6月にパリで発表された〈UNDERCOVER(アンダーカバー)〉の2025年春夏メンズコレクションへの楽曲提供も記憶に新しい、オーストラリア・メルボルンの3ピースバンド グラス・ビームス(Glass Beams)からスタート。素顔を覆っていることからも分かるように、インド系オーストラリア人の父を持つラジャン・シルヴァ(Rajan Silva)を中心に結成されたということ以外、ほぼ謎に包まれたこのバンド。謎が好奇心を刺激し、好奇心が音楽を面白くさせるが、グラス・ビームスの場合は実力も疑いなく、会場となった『RED MARQUEE』は早々と入場規制となっていた。

そして、編集部一同は会場最奥部にあるフードエリア『ORANGE CAFE(オレンジ カフェ)』まで足を伸ばしてお腹を満たし、シカゴ出身の実力派女性ラッパーNONAME(ノーネーム)のため『RED MARQUEE』に帰着。“2023年のベスト・ラップアルバム”との呼び声も高かった2ndアルバム『Sundial』を中心としたセットリストで、苗場にシカゴの風を吹かせていた。続く『GREEN STAGE』に立つのは、ブリストル・サウンドの先駆者 ポーティスヘッド(Portishead)のヴォーカリストであるベス・ギボンズ(Beth Gibbons)。完成まで10年を要し、5月にリリースしたばかりの初ソロアルバム『Lives Outgrown』の世界観を見事に展開し、ライブならではの幸福感や充実感を憶えるステージングに。

ベス・ギボンズの余韻も冷めやらぬまま、2日目の私的ヘッドライナーであるサウスロンドン出身のR&Bシンガー/プロデューサー サンファ(Sampha)が『WHITE STAGE』にお出まし。技巧派ドラマー ブレイク・カスコー(Blake Cascoe)らお馴染みのメンバーを引き連れたバンドセットで、音源の緻密さと完成度の高さを上回る圧巻のアレンジ力を魅せ付け、1つのドラムを4人で叩く“Without”が披露された際には、会場中から感嘆のうねり声が上がっていた。なお、このパフォーマンスはライブでは恒例となっているので、おかわり希望の方は以下の「Glastonbury 2024」のライブ映像もチェックしていただきたい。

サンファの天性の歌声に酔いしれた我々は、その足でザ・ユセフ・デイズ・エクスペリエンス(The Yussef Dayes Experience)のため幻想的なムードの『FIELD OF HEAVEN(フィールド・オブ・ヘブン)』に直行。昨今のUKジャズ・ムーブメントのキーマンは、衝撃的とも言えるドラミングで観客を虜にし、三線を手にした奄美民謡歌手・城南海とのスペシャルセッションも。このような東洋民謡と西洋ジャスの融合を星空の下、身体全体で味わえるのは「FUJI ROCK」ならではだろう。その後、ノルウェー発クィア・アイコン ガール・イン・レッド(girl in red)のパワフルでピースフルなステージを挟み、深夜の『RED MARQUEE』で“Techno machine”ことシカゴのトップDJ Hiroko Yamamura(ヒロコ・ヤマムラ)とNY産まれ明石育ちのDJ SAMO(サモ)に熱狂し、29:00頃に帰路へと向かった。

迎えた最終日。編集部一同は、後日公開予定の『Food Guide: FUJI ROCK FESTIVAL ‘24』のためフードハントを敢行しながら、細野晴臣を祖父に持つYutaが所属する東京発の3人組コミック・バンド CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN(チョ コ パ コ チョ コ キン キン)、オランダ・マーストリヒトのグルーヴィー&ファンク・バンド イン イン(YIN YIN)、アイルランド・ダブリンの気鋭ポストパンク・バンド フォンテインズ D.C.(FONTAINES D.C.)を経て、11年ぶりの来日を果たしたキム・ゴードン(Kim Gordon)を謁見しに『WHITE STAGE』へ。時折、実験的要素の強いパフォーマンスに取り残される感覚も覚えたが不思議と居心地は良く、さすがの一言。“オルタナのゴッドマザー”、ここにアリ。

時刻は21時を過ぎ、最終日のヘッドライナー ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ(Noel Gallagher’s High Flying Birds)が満を持して『GREEN STAGE』に降臨。愛するマンチェスター・シティの監督 ペップ・グアルディオラ(Josep Guardiola)のパネルを背に、序盤はソロ曲を歌い上げ、村雨に見舞われながら徐々にオアシス(Oasis)の楽曲を披露し、なんと同郷 Joy Division(ジョイ・ディヴィジョン)の“Love Will Tear Us Apart”のカバーでフィニッシュ。だが当然アンコールの声は巻き起こり、オーディエンスの期待に応える形で“Stand by Me”、“Live Forever”、“Don’t Look Back in Anger”という怒涛の3連続でシンガロングを呼び大団円を迎えた。

『GREEN STAGE』の幕が降りても、まだまだ「FUJI ROCK」は終わらない。最終日の『WHITE STAGE』のトリは、いわば3日間を締めくくる大トリ。直近10年間を振り返ってもウィーザー(Weezer)、ムラ マサ(Mura Masa)、平沢進+会人、ジェイムス・ブレイク(James Blake)、チャーチズ(Chvrches)、メジャー・レーザー(Major Lazer)、バトルス(Battles)、FKAツイッグス(FKA twigs)、アウトキャスト(OutKast)とヘッドライナーに引けを取らない面々が出演してきた。今年、この見逃し厳禁な“ホット枠”に任命されたのが、アメリカ・ボルチモアの5人組バンド ターンスタイル(TURNSTILE)だ。大きな括りではハードコアに位置付けられるが、先人たちの意志を引き継ぎながらスタイルやルールにとらわれない音楽性を特徴とし、オープニングナンバー “T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION)”から会場のボルテージは一気に沸点超え。フィナーレには、ボーカルを務めるブレンダン・イェーツ(Brendan Yates)の扇動によって数百人以上のファンがステージへと上がり、壇上でモッシュとダイブが発生するカオスな中、幕切れを祝うピンクの紙吹雪が発射されて終演。おそらく、ターンスタイルを観たフジロッカーに“ベストパフォーマー”を聞けば、彼らの名前を挙げるに違いない。そう言い切れるほどの「FUJI ROCK」史に残る怪演を魅せてくれた。

運営事務局によると、「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24」の来場者数は14,000人が訪れた前夜祭を含む96,000人で、来年は7月25〜27日の開催を予定しているとのこと。今年は『Amazon』によって無料ライブ配信が行われ、自宅や遠方にいながらも「FUJI ROCK」を楽しむことができたが、やはり現地でしか視えない景色や得られない体験はある。経験者は来年も、未経験者は来年こそ、苗場へ行こう。

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.