Rewrite

「モードの帝王」と呼ばれ、20世紀を代表するファッションデザイナーの一人として知られるイヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)が1962年に創設した「イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)」。現在は「サンローラン(SAINT LAURENT)」として親しまれる同ブランドの、創業デザイナー時代の知られざる功績や日本にまつわる歴史を、元モード誌編集者・跡見学園女子大学准教授を経て、現在ファッションジャーナリストとして活動する横井由利氏が全5回の連載で振り返る。

オートクチュール、プレタポルテ、ライセンスビジネスを通してブランドが日本市場に浸透していった過程を紐解いた前回。続く第3話は、ムッシュ・サンローランが自ら来日し開催したファッションショーの歴史をたどる。

デザイナーが来日してファッションショーを開催するのは、ブランドが上陸してから周年を迎える節目の年や、新店舗がオープンするときなど、顧客やメディアにアピールするタイミングを考慮してのこと。日本サイドの準備期間、費用を考えると、シーズン毎の新作お披露目ショーと同じというわけにはいかない。この回では、ムッシュ・サンローランが逝去するまでに日本で開催したファッションショーにはどのような意味があったのか、他ブランドのデザイナー来日ショーと比較しながら述べていく。(文:横井由利)

目次

- 1 ファッションショーの変遷: 顧客向けサロン形式から巨大ビジネスの場へ

- 2 1963年⎯⎯初来日:帝国ホテルで披露した「オートクチュール」と日本文化との邂逅

- 3 1975年⎯⎯2度目の来日: 豪華メンバーと挑んだ日本市場への「親和性向上」

- 4 1990年⎯⎯3度目の来日:日本武道館で披露した、32年間の集大成

- 5 自らの目で反応を見定めた、唯一の創業デザイナー

- 6 ファッションショーの変遷: 顧客向けサロン形式から巨大ビジネスの場へ

- 7 1963年⎯⎯初来日:帝国ホテルで披露した「オートクチュール」と日本文化との邂逅

- 8 1975年⎯⎯2度目の来日: 豪華メンバーと挑んだ日本市場への「親和性向上」

- 9 1990年⎯⎯3度目の来日:日本武道館で披露した、32年間の集大成

- 10 自らの目で反応を見定めた、唯一の創業デザイナー

ファッションショーの変遷: 顧客向けサロン形式から巨大ビジネスの場へ

ファッションショーの歴史は、オートクチュールメゾンのサロンに顧客と一部のジャーナリストを招き、モデルに新作を着せて披露する形式から始まった。1960年代に入ると、メゾン以外の会場にランウェイが設けられ、顧客ばかりか世界中から集まるジャーナリストやバイヤーを招待するようになった。今では、数百人から数千人収容の会場を用意して招待客を招くようになり、ビジネスは拡大している。

現在モードの発信源は、パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨーク、東京などで、春夏と秋冬シーズンの年2回開催されるコレクションにあるといわれている。それぞれのブランドは15分ほどのショーの中に、シーズンのコンセプト、イメージする女性像、提案したいスタイルを、ランウェイショーという形式で披露することで、半年間のビジネスが成立する仕組みを構築している。

オートクチュールのファッションショーが初めて日本で開催されたのは、1953年のこと。創立30周年を迎えた文化服装学院とエールフランス航空の共同招聘による、「クリスチャン・ディオール(Christian Dior)」のショーだった。ただ、このときムッシュ・ディオールは来日していない。

1963年⎯⎯初来日:帝国ホテルで披露した「オートクチュール」と日本文化との邂逅

イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent、以後 ムッシュ・サンローラン)は、1963年、1975年、1990年と3度来日し、それぞれの年にファッションショーを開催している。

1963年の来日は、連載の2話目でも紹介しているが、東洋レーヨン(以後、東レ)とのプレタポルテ契約と西武百貨店とのオートクチュールのライセンス契約を締結するためだった。そのときのショーは東レと読売新聞の共催で、4月10日の東京・帝国ホテル、4月13日の東京プリンスホテル、4月17日の新大阪ホテルの3ヶ所で開催した。開催にあたって、パリからは、ムッシュ・サンローランと社長のピエール・ベルジェ(Pierre Bergé)、ディオール時代からのお気に入りモデル ヴィクトワール・ドゥトルロウ(Victoire Doutreleau)も来日し、90点に及ぶオートクチュールの服が披露された。また、後に指揮者 小澤征爾の妻となる入江美樹が、日本側のモデルを務めた。

1963年の来日時の写真。中央右がイヴ・サンローラン、中央左がピエール・ベルジェ、手前に立つ女性がヴィクトワール・ドゥトルロウ。

Image by: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

帝国ホテルのショーには、高松宮妃殿下や三島由紀夫をはじめとした皇族や文化人なども出席し、入場料の収益は目が見えない子どもたちへ寄付された。来日メンバーは、ショーの合間に京都や奈良へ足を伸ばし、歴史的な日本文化にふれた。その後、日本で得たインスピレーションを、帯や打ち掛けを思わせるデザインのドレスにし、コレクションで発表している。

1975年⎯⎯2度目の来日: 豪華メンバーと挑んだ日本市場への「親和性向上」

2度目となる来日は、1975年に西武百貨店が招聘し、ライセンス契約を結んでいる企業とのコミュニケーションと、オートクチュールとプレタポルテの顧客に向けてブランドへの親和性向上を図るためのものだった。11月6日から18日までの2週間の滞在の間に、東京プリンスホテルでファッションショーを開催し、その収益は日本結核協会に寄付された。

来日メンバーは、ムッシュ・サンローラン、社長のピエール・ベルジェはいうまでもなく、オートクチュールのスタジオチームからは、アンヌ=マリー・ムニョス(Anne-Marie Muñoz)、アクセサリー部門のデザイナーでありミューズでもあったイギリス人のルル・ド・ラ・ファレーズ(Loulou de La Falaise)、もう一人のミューズで、ムッシュにインスピレーションを与えたベティ・カトルー(Betty Catroux)、友人のマリーナ・スキアーノ(Marina Schiano)、モデルなどを含む総勢14人となった。

この頃になると、日本におけるサンローランの知名度や注目度は格段に上がり、いくつかのテレビ局で来日の様子が紹介されている。そこでは、あの寡黙なムッシュ・サンローランは、テレビのインタビューに「以前から日本の歴史を知り、同時に現代的な部分にも魅了され、影響を受けてきました」とリラックスした様子で答えている映像が、ピエール・ベルジェ=イヴ・サンローラン財団(Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent)の記録に残されている。

1990年⎯⎯3度目の来日:日本武道館で披露した、32年間の集大成

1990年の3度目の来日では、ファッションショーとモード展(「イヴ・サンローラン展 モードの革新と栄光」)を同時に開催した。パリから総勢80人のスタッフと11人のモデルを帯同したショーは、それまでの来日ショーとは明らかに規模が違い、ムッシュ・サンローランがクチュリエとしてデビューして以来、32年間の集大成を披露するものだった。

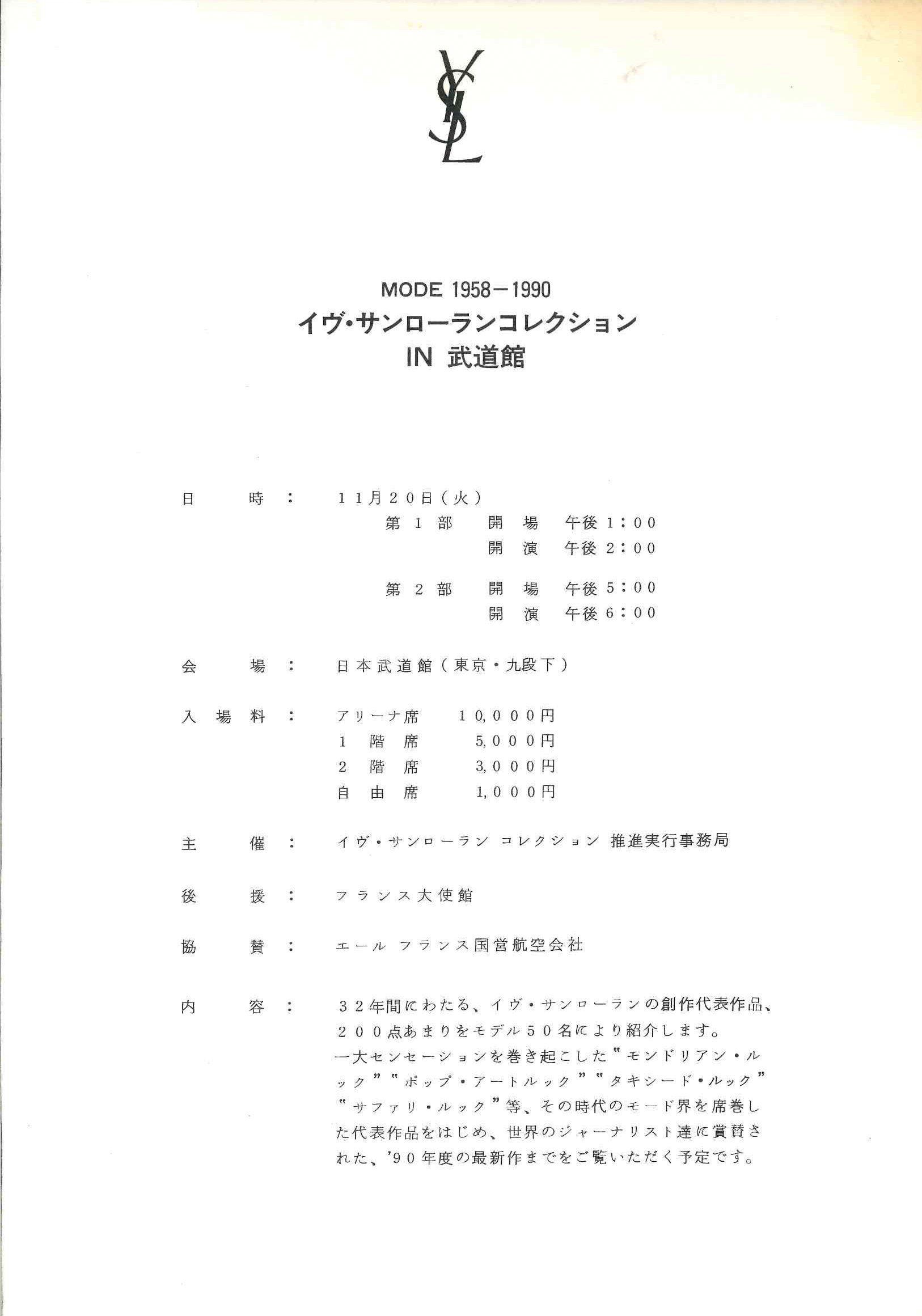

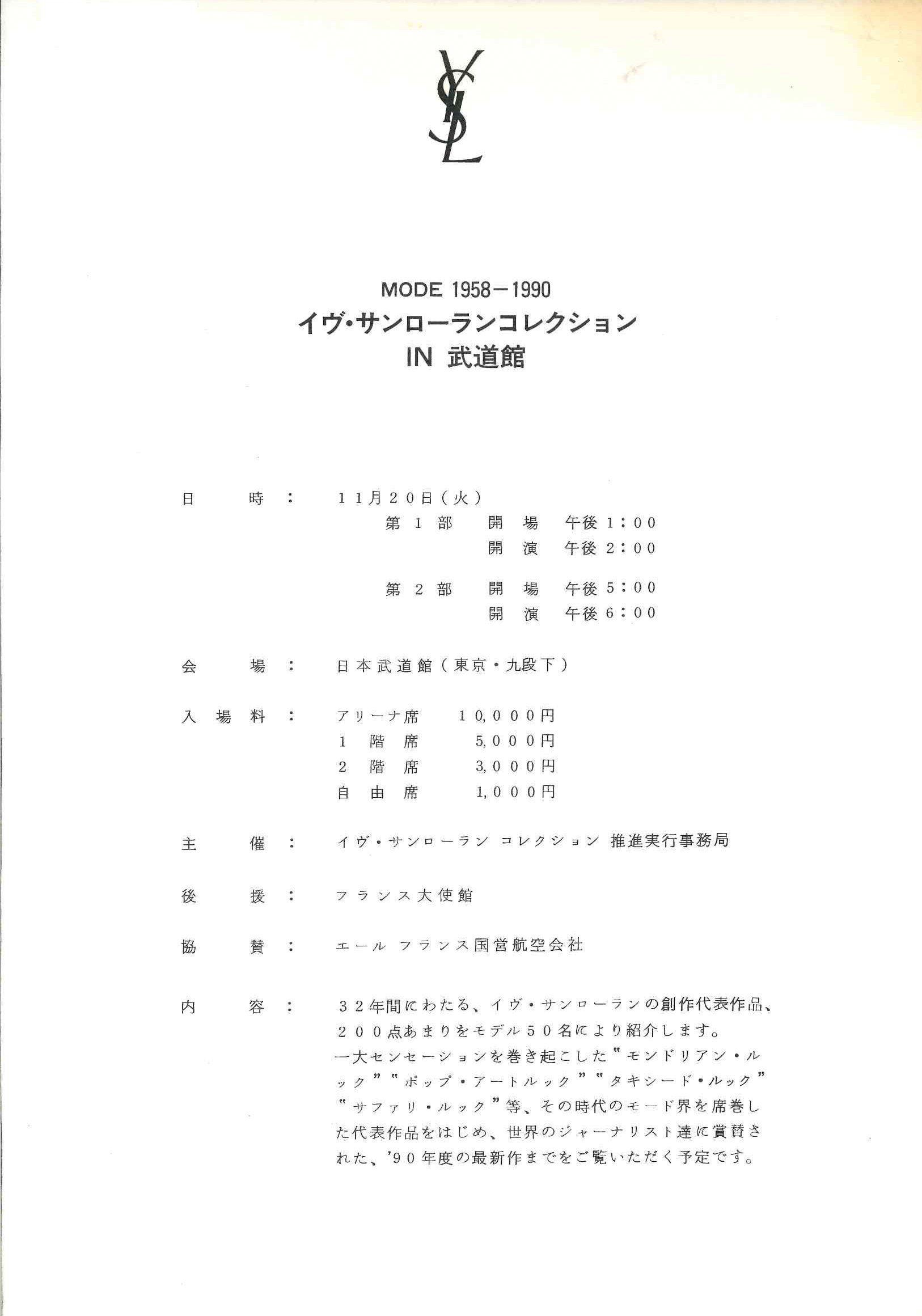

「MODE 1958-1990 イヴ・サンローラン コレクション IN 武道館」と題したファッションショーは、11月20日に第1部と第2部の2回開催された。そのときのプレスリリースによると、「32年間にわたる、イヴ・サンローランの創作代表作品、200点あまりをモデル約50名により紹介、オートクチュール及びリヴゴーシュ作品が、18シーンで構成 (中略) 武道館のアリーナ席半分を占める、未だかつてないスケールの巨大なステージ上を、幾つもの階段が縦横無尽に移動し、ファッションショーとは思えぬ、大スペクタルとして催される」とある。入場料は、アリーナ席 1万円、1階席 5000円、2階席 3000円、自由席 1000円とあり、約1万人の動員を見込んでいたことが当時のプレスリリースに記されている。

「MODE 1958-1990 イヴ・サンローラン コレクション IN 武道館」開催時のパンフレット表紙(個人私物)

ショーの後には合同インタビューの場が設けられ、日本側の実行推進事務局長 松本剛の挨拶とベルジェ社長のスピーチの後に、ムッシュ・サンローランが登場。「私にとって『モード』とは、マヌカン(モデル)と私と素材の融合から生まれる。ときには闘い、ときには官能的な感情やすばらしい会話が行き交う。そして、カットのよいものが、着る人の心を表現する最高のものだと思っている」と語った*¹。

*¹「Tokyo Lady Kong」 1990年11月23日版より

日本武道館でのショーについての記事が掲載された「Tokyo Lady Kong」 1990年 11月23日版の誌面(個人私物)

自らの目で反応を見定めた、唯一の創業デザイナー

デザイナーの来日は、ブランドがどんなメッセージを発信しているのか、日本との接点をどのように受け止めているのかを知るチャンスでもある。クリスチャン・ディオール社は、メゾン創始者 ムッシュ・ディオールの来日は叶わなかったものの、1953年の文化服装学院が主催したファッションショーと、1964年に大丸百貨店からカネボウに営業権が移ったときのショー、1986年に「東京ディズニーランドで(カネボウとの)提携20周年パーティーを開催した*²」際は、当時の主任デザイナーだったマルク・ボアン(Marc Bohan)が来日している。

また、1980年に日本法人を設立したシャネル(CHANEL)社は、2代目デザイナー カール・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld)を迎えて、2000年に恵比寿ガーデンプレイスでのショー、2004年に銀座ビル(ブティックとオフィスとアートスペースを備えた)の公開を記念した、日比谷公園に特設テントを設営してのメガショーを開催。2012年には、「シャネルと日本」と題したイベントを実施し、航空機内でのショーとフォトグラファーでもあったカールの写真展「The Little Black Jaket: CHANEL’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld」を行った。

クチュールメゾンは、第2次世界大戦前に開設されたものが多く、大戦前は日本と自由に交易する機会に恵まれていなかった。デザイナーが来日してショーを開催するようになったのは、戦後のことだ。

「クリスチャン・ラクロワ(CHRISTIAN LACROIX)」のメゾンは、サンローランがメゾンを開いた15年後に開設されたが、日本ではプレタポルテのみの展開となり、ラクロワの来日には至らなかった。「ピエール・カルダン(Pierre Cardin)」は、1970年の大阪万博で来日ショーを開催したが、その後の開催は2000年代以降となった。つまり、ムッシュ・サンローランは、クチュールメゾン創始者として3度も自身のモードを日本に披露し、自身の目で日本の女性の反応を見定めた唯一のデザイナーといえる。──第4話につづく(2026年1月末公開予定)

*² 福永成明「ライセンスブランドが主役となった日本のファッション」より

ファッションジャーナリスト

横井由利

Yuri Yokoi

明治学院大学社会学部卒業。リヴ・ゴーシュ西武に勤務後、『マリ・クレール ジャポン』、『GQ ジャパン』、『ハーパーズ・バザー 日本版』の副編集長を務める。跡見学園女子大学 生活環境マネジメント学科准教授を経て、現在はファッションジャーナリストとして活動。

edit: Erika Sasaki(FASHIONSNAP)

【連載】イヴ・サンローランと日本 全5話

第1話:日本のオートクチュール市場の幕開けと上陸までの経緯

第2話:日本市場を切り拓いたオートクチュール、プレタポルテ、ライセンス戦略

第3話:ムッシュ自らが来日し披露した、3度のファッションショーとその特異性

in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing

tags from

「モードの帝王」と呼ばれ、20世紀を代表するファッションデザイナーの一人として知られるイヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)が1962年に創設した「イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)」。現在は「サンローラン(SAINT LAURENT)」として親しまれる同ブランドの、創業デザイナー時代の知られざる功績や日本にまつわる歴史を、元モード誌編集者・跡見学園女子大学准教授を経て、現在ファッションジャーナリストとして活動する横井由利氏が全5回の連載で振り返る。

オートクチュール、プレタポルテ、ライセンスビジネスを通してブランドが日本市場に浸透していった過程を紐解いた前回。続く第3話は、ムッシュ・サンローランが自ら来日し開催したファッションショーの歴史をたどる。

デザイナーが来日してファッションショーを開催するのは、ブランドが上陸してから周年を迎える節目の年や、新店舗がオープンするときなど、顧客やメディアにアピールするタイミングを考慮してのこと。日本サイドの準備期間、費用を考えると、シーズン毎の新作お披露目ショーと同じというわけにはいかない。この回では、ムッシュ・サンローランが逝去するまでに日本で開催したファッションショーにはどのような意味があったのか、他ブランドのデザイナー来日ショーと比較しながら述べていく。(文:横井由利)

ファッションショーの変遷: 顧客向けサロン形式から巨大ビジネスの場へ

ファッションショーの歴史は、オートクチュールメゾンのサロンに顧客と一部のジャーナリストを招き、モデルに新作を着せて披露する形式から始まった。1960年代に入ると、メゾン以外の会場にランウェイが設けられ、顧客ばかりか世界中から集まるジャーナリストやバイヤーを招待するようになった。今では、数百人から数千人収容の会場を用意して招待客を招くようになり、ビジネスは拡大している。

現在モードの発信源は、パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨーク、東京などで、春夏と秋冬シーズンの年2回開催されるコレクションにあるといわれている。それぞれのブランドは15分ほどのショーの中に、シーズンのコンセプト、イメージする女性像、提案したいスタイルを、ランウェイショーという形式で披露することで、半年間のビジネスが成立する仕組みを構築している。

オートクチュールのファッションショーが初めて日本で開催されたのは、1953年のこと。創立30周年を迎えた文化服装学院とエールフランス航空の共同招聘による、「クリスチャン・ディオール(Christian Dior)」のショーだった。ただ、このときムッシュ・ディオールは来日していない。

1963年⎯⎯初来日:帝国ホテルで披露した「オートクチュール」と日本文化との邂逅

イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent、以後 ムッシュ・サンローラン)は、1963年、1975年、1990年と3度来日し、それぞれの年にファッションショーを開催している。

1963年の来日は、連載の2話目でも紹介しているが、東洋レーヨン(以後、東レ)とのプレタポルテ契約と西武百貨店とのオートクチュールのライセンス契約を締結するためだった。そのときのショーは東レと読売新聞の共催で、4月10日の東京・帝国ホテル、4月13日の東京プリンスホテル、4月17日の新大阪ホテルの3ヶ所で開催した。開催にあたって、パリからは、ムッシュ・サンローランと社長のピエール・ベルジェ(Pierre Bergé)、ディオール時代からのお気に入りモデル ヴィクトワール・ドゥトルロウ(Victoire Doutreleau)も来日し、90点に及ぶオートクチュールの服が披露された。また、後に指揮者 小澤征爾の妻となる入江美樹が、日本側のモデルを務めた。

1963年の来日時の写真。中央右がイヴ・サンローラン、中央左がピエール・ベルジェ、手前に立つ女性がヴィクトワール・ドゥトルロウ。

Image by: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

帝国ホテルのショーには、高松宮妃殿下や三島由紀夫をはじめとした皇族や文化人なども出席し、入場料の収益は目が見えない子どもたちへ寄付された。来日メンバーは、ショーの合間に京都や奈良へ足を伸ばし、歴史的な日本文化にふれた。その後、日本で得たインスピレーションを、帯や打ち掛けを思わせるデザインのドレスにし、コレクションで発表している。

1975年⎯⎯2度目の来日: 豪華メンバーと挑んだ日本市場への「親和性向上」

2度目となる来日は、1975年に西武百貨店が招聘し、ライセンス契約を結んでいる企業とのコミュニケーションと、オートクチュールとプレタポルテの顧客に向けてブランドへの親和性向上を図るためのものだった。11月6日から18日までの2週間の滞在の間に、東京プリンスホテルでファッションショーを開催し、その収益は日本結核協会に寄付された。

来日メンバーは、ムッシュ・サンローラン、社長のピエール・ベルジェはいうまでもなく、オートクチュールのスタジオチームからは、アンヌ=マリー・ムニョス(Anne-Marie Muñoz)、アクセサリー部門のデザイナーでありミューズでもあったイギリス人のルル・ド・ラ・ファレーズ(Loulou de La Falaise)、もう一人のミューズで、ムッシュにインスピレーションを与えたベティ・カトルー(Betty Catroux)、友人のマリーナ・スキアーノ(Marina Schiano)、モデルなどを含む総勢14人となった。

この頃になると、日本におけるサンローランの知名度や注目度は格段に上がり、いくつかのテレビ局で来日の様子が紹介されている。そこでは、あの寡黙なムッシュ・サンローランは、テレビのインタビューに「以前から日本の歴史を知り、同時に現代的な部分にも魅了され、影響を受けてきました」とリラックスした様子で答えている映像が、ピエール・ベルジェ=イヴ・サンローラン財団(Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent)の記録に残されている。

1990年⎯⎯3度目の来日:日本武道館で披露した、32年間の集大成

1990年の3度目の来日では、ファッションショーとモード展(「イヴ・サンローラン展 モードの革新と栄光」)を同時に開催した。パリから総勢80人のスタッフと11人のモデルを帯同したショーは、それまでの来日ショーとは明らかに規模が違い、ムッシュ・サンローランがクチュリエとしてデビューして以来、32年間の集大成を披露するものだった。

「MODE 1958-1990 イヴ・サンローラン コレクション IN 武道館」と題したファッションショーは、11月20日に第1部と第2部の2回開催された。そのときのプレスリリースによると、「32年間にわたる、イヴ・サンローランの創作代表作品、200点あまりをモデル約50名により紹介、オートクチュール及びリヴゴーシュ作品が、18シーンで構成 (中略) 武道館のアリーナ席半分を占める、未だかつてないスケールの巨大なステージ上を、幾つもの階段が縦横無尽に移動し、ファッションショーとは思えぬ、大スペクタルとして催される」とある。入場料は、アリーナ席 1万円、1階席 5000円、2階席 3000円、自由席 1000円とあり、約1万人の動員を見込んでいたことが当時のプレスリリースに記されている。

「MODE 1958-1990 イヴ・サンローラン コレクション IN 武道館」開催時のパンフレット表紙(個人私物)

ショーの後には合同インタビューの場が設けられ、日本側の実行推進事務局長 松本剛の挨拶とベルジェ社長のスピーチの後に、ムッシュ・サンローランが登場。「私にとって『モード』とは、マヌカン(モデル)と私と素材の融合から生まれる。ときには闘い、ときには官能的な感情やすばらしい会話が行き交う。そして、カットのよいものが、着る人の心を表現する最高のものだと思っている」と語った*¹。

*¹「Tokyo Lady Kong」 1990年11月23日版より

日本武道館でのショーについての記事が掲載された「Tokyo Lady Kong」 1990年 11月23日版の誌面(個人私物)

自らの目で反応を見定めた、唯一の創業デザイナー

デザイナーの来日は、ブランドがどんなメッセージを発信しているのか、日本との接点をどのように受け止めているのかを知るチャンスでもある。クリスチャン・ディオール社は、メゾン創始者 ムッシュ・ディオールの来日は叶わなかったものの、1953年の文化服装学院が主催したファッションショーと、1964年に大丸百貨店からカネボウに営業権が移ったときのショー、1986年に「東京ディズニーランドで(カネボウとの)提携20周年パーティーを開催した*²」際は、当時の主任デザイナーだったマルク・ボアン(Marc Bohan)が来日している。

また、1980年に日本法人を設立したシャネル(CHANEL)社は、2代目デザイナー カール・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld)を迎えて、2000年に恵比寿ガーデンプレイスでのショー、2004年に銀座ビル(ブティックとオフィスとアートスペースを備えた)の公開を記念した、日比谷公園に特設テントを設営してのメガショーを開催。2012年には、「シャネルと日本」と題したイベントを実施し、航空機内でのショーとフォトグラファーでもあったカールの写真展「The Little Black Jaket: CHANEL’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld」を行った。

クチュールメゾンは、第2次世界大戦前に開設されたものが多く、大戦前は日本と自由に交易する機会に恵まれていなかった。デザイナーが来日してショーを開催するようになったのは、戦後のことだ。

「クリスチャン・ラクロワ(CHRISTIAN LACROIX)」のメゾンは、サンローランがメゾンを開いた15年後に開設されたが、日本ではプレタポルテのみの展開となり、ラクロワの来日には至らなかった。「ピエール・カルダン(Pierre Cardin)」は、1970年の大阪万博で来日ショーを開催したが、その後の開催は2000年代以降となった。つまり、ムッシュ・サンローランは、クチュールメゾン創始者として3度も自身のモードを日本に披露し、自身の目で日本の女性の反応を見定めた唯一のデザイナーといえる。──第4話につづく(2026年1月末公開予定)

*² 福永成明「ライセンスブランドが主役となった日本のファッション」より

ファッションジャーナリスト

横井由利

Yuri Yokoi

明治学院大学社会学部卒業。リヴ・ゴーシュ西武に勤務後、『マリ・クレール ジャポン』、『GQ ジャパン』、『ハーパーズ・バザー 日本版』の副編集長を務める。跡見学園女子大学 生活環境マネジメント学科准教授を経て、現在はファッションジャーナリストとして活動。

edit: Erika Sasaki(FASHIONSNAP)

【連載】イヴ・サンローランと日本 全5話

第1話:日本のオートクチュール市場の幕開けと上陸までの経緯

第2話:日本市場を切り拓いたオートクチュール、プレタポルテ、ライセンス戦略

第3話:ムッシュ自らが来日し披露した、3度のファッションショーとその特異性

and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.